Wie Pilze die Wirtschaftlichkeit einer Sauenherde beeinflussen

Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Pilzen. Sie können die Fruchtbarkeit von Sauen negativ beeinflussen und deren Nutzungsdauer erheblich reduzieren. In diesem Artikel sollen die Auswirkungen des Mykotoxins Zearalenon näher beleuchtet werden.

Die wichtigsten Größen für jeden Betrieb sind der Deckungsbeitrag und der Betriebsgewinn.

Für diese Kenngrößen ist zunächst ein optimales Erstbelegungsalter zugekaufter bzw. aufgezogener Jungsauen entscheidend. Um die bis zum ersten Wurf aufgelaufenen Kosten gut verteilen zu können, ist es weiterhin wichtig, die Sau möglichst lange zu nutzen. Stimmt hier die „Basis“, ist für den finanziellen Erfolg noch entscheidend, dass (neben den Verkaufspreisen) die Anzahl der aufgezogenen Ferkel pro Sau und Jahr möglichst hoch ausfällt und das bei niedrigen Tierarztkosten.

Neben Umweltbedingungen und Management ist die Fütterung für das Erreichen dieses Zieles von entscheidender Bedeutung! Je optimaler ein System läuft, umso mehr Bedeutung kommt den vermeintlich „kleinen“ Stellschrauben zu.

Zu diesen Faktoren zählt ein gutes Mykotoxin-Risiko-Management. Denn einmal vorhanden, können Mykotoxine nicht mehr aus dem Futter entfernt werden. Die Risiken, die von Mykotoxinen ausgehen, sind vielfältig und oft unvorhersehbar. Die Auswirkungen und Schwere der Einflüsse hängen von der Art des Mykotoxins, so wie der Dauer und Menge der Aufnahme ab. Mehrere verschiedene Mykotoxine im Futter können sich gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken!

Die möglichen Konsequenzen von Mykotoxinen im Futter reichen dabei von unterschwelligen Effekten, z.B. eine schlechtere Futteraufnahme und/oder Futterverwertung, bis hin zum Tod einzelner Tiere. Für die Ferkelerzeugung sind vor allem die Wirkungen der Mykotoxine auf die Fruchtbarkeit von besonderem Interesse, wegen ihrer Bedeutung für die wirtschaftlichkeit des Betriebes.

Zearalenon (ZEN) ist in diesem Zusammenhang das bedeutendste Mykotoxin. Es kann im Körper an dieselben Rezeptoren binden wie das Sexualhormon Östrogen. Dies führt zu einer Störung des natürlichen hormonellen Gleichgewichtes. Mögliche Folgen dieses sogenannten Hyperöstrogenismus sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Die Europäische Union hat bereits 2006 Richtwerte für Zearalenon herausgegeben (2006/576/EC). Demnach wird empfohlen, bei Sauen einen Wert von 0,25 mg ZEN / kg Futter nicht zu überschreiten. Für Jungsauen und Ferkel wird sogar geraten unter 0,1 mg / kg Futter zu bleiben, um keine Gesundheitsgefahr für die Tiere zu riskieren.

Auch Dosierungen unterhalb der Richtwerte können sich negativ auf die Sauenperformance auswirken

In einer Studie (Gajęcka et al. 2012) konnte allerdings gezeigt werden, dass bereits geringere Mengen an ZEN (0,02 – 0,04 mg/kg Körpergewicht), die über einen langen Zeitraum (im Versuch waren es 48 Tage) verabreicht wurden, eine negative Wirkung auf die Schleimhaut der Gebärmutter und damit die Fruchtbarkeit haben können. Werden größere Mengen (0,2 – 0,4 mg ZEN/kg Körpergewicht) aufgenommen, können krankhafte Veränderungen der Eierstöcke beobachtet werden. (Obremski et al., 2003b; Zwierzchowski et al., 2005).

All diese Veränderungen verursachen Kosten, zum Beispiel durch Umrauscher und azyklische Brunst. Auch eine negative Wirkung auf die Wurfgröße und die Wurfgewichte können als Konsequenzen von ZEN im Futter beobachtet werden. Kommt es zu einer dauerhaften Veränderung der Organe kann dies bedeuten, dass eine Jungsau gar nicht erst genutzt werden kann oder eine produktive Sau vorzeitig remontiert werden muss. Letztendlich mit negativen Konsequenzen für den Betriebsgewinn.

Will man das finanzielle Risiko, das Zearalenon für den Betrieb bedeutet, verringern, kann es daher sinnvoll sein, das Futter in regelmäßigen Abständen auf ZEN analysieren zu lassen.

Ebenfalls bewährt hat sich der Einsatz von Substanzen, die in der Lage sind, die schädlichen Wirkungen von Mykotoxinen zu deaktivieren. Solche Substanzen finden sich z.B. in Mycofix® Plus 5.E, einem in der EU registrierten Produkt zur Verringerung der Kontamination von Futtermitteln mit Mykotoxinen. Aber wie sieht die ZEN Belastung in Deutschland und Europa aus?

Wie hoch ist das Risiko für eine ZEN Belastung?

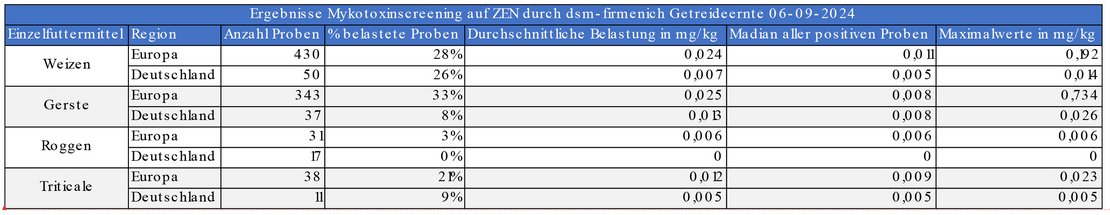

dsm-firmenich führt jedes Jahr weltweit Mykotoxinuntersuchungen durch. In Tabelle 2 finden Sie die Ergebnisse der aktuellen Ernte 2024 im Zeitraum Juni – Oktober.

Tabelle 2: Ergebnisse der bundesweiten Untersuchungen auf ZEN (Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels lagen noch keine Daten zum Körnermais in Deutschland vor.)

Proben von Weizen, Gerste, Roggen und Triticale, der aktuellen deutschen Ernte, zeigen bislang nur vereinzelt leicht erhöhte ZEN-Belastungen. Dennoch können diese auftreten.

Zusätzlich erhöht die Vielzahl an Einzelfuttermitteln, die in ein Schweinefutter einfließen das Risiko einer erhöhten ZEN-Belastung. Ein weiterer Risikofaktor ist der Rohwarenhandel, der weder an Landes- noch Kontinentalgrenzen Halt macht. Darüber hinaus können andere östrogenwirkende Substanzen wie etwas Phytoöstrogene aus dem Soja das Risiko von Fruchtbarkeitsproblemen verschärfen und eine Co-Kontamination mit anderen Mykotoxinen die Wirkung des ZEN im Futter negativ verstärken.

Co-Kontamination verstärkt die Problematik

Unter Co-Kontamination versteht man das gleichzeitige Auftreten mehrere Mykotoxine im Futter. Dies ist sehr häufig der Fall, da zum Beispiel Deoxinivalenon (DON) und ZEN vom gleichen Pilz gebildet werden. Jedes dieser Mykotoxine hat für sich genommen eine Wirkung auf den Organismus, zusätzlich können sich diese Wirkungen gegenseitig verstärken!

Treten verschiedener Mykotoxine gemeinsam im Futter auf, können sie sich in ihrer Wirkung verstärken

ZEN ist beispielsweise bereits in niedriger Dosierung in der Lage, das lokale (mit dem Darm verbundene) Immunsystem zu alarmieren. Dies führt zum Verbrauch von Energie und Protein, die dann nicht für die biologischen Leistungen verwendet werden können. Die Auswirkungen sind hierbei nicht allein auf wirtschaftliche Faktoren begrenzt. Wird das Futter nicht optimal verdaut, kann auch mehr Stickstoff in die Gülle gelangen, die Folge ist eine höhere N-Ausbringung auf den Acker und eine stärkere Ammoniakbildung.

Trichothecene, eine Gruppe von Mykotoxinen zu der auch das DON gehört, wirken wiederum negativ auf die Proteinsynthese. Dadurch sind Gifte dieser Gruppe, unter anderem in der Lage, die Darmbarriere zu schwächen und so das Eindringen weiterer Mykotoxine, Endotoxine und Bakterien in die Blutbahnen zu erleichtern.

Im Versuch konnte beispielsweise eine geringe Menge ZEN (0.235 – 0.358 mg ZEN/kg Futter) in Kombination mit DON (6.1 – 9.57 mg DON/kg Futter) die Qualität von Eizellen bei Jungsauen negativ beeinflussen (Alm et al., 2006).

Generell müssen alle der weit über 800 bekannten Mykotoxine aus dem Körper herausbefördert werden. In der Regel geschieht das über die Leber, die damit stark beansprucht wird. Eine funktionierende Leber wiederum ist für die Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Tiere wichtig und damit für die Nutzungsdauer der Sau.

FAZIT

Pilze finden sich überall in der Natur und damit auch in Grundfuttermitteln. Daher ist es nahezu unmöglich ein Futter zu produzieren, welches keine Mykotoxine enthält.

Das Mykotoxine Zearalenon kann aufgrund seiner östrogenartigen Wirkungsweise für enorme wirtschaftliche Schäden bei Ferkelerzeugern und Jungsauenvermehrern führen.

Die unterschiedlichen Wirkungen von ZEN können durch weitere Mykotoxine, wie etwa das zu den Trichothecenen gehörende DON, verstärkt werden. Dadurch können auch vermeintlich geringe Konzentrationen von ZEN wirtschaftliche und gesundheitliche Schäden verursachen.

Um die Wirtschaftlichkeit der Tierproduktion nicht durch ZEN und andere Mykotoxine zu gefährden, empfiehlt sich der vorbeugende Einsatz von Mykotoxinbindern und Inaktivatoren wie sie in Mycofix® enthalten sind. Seit vielen Jahren forscht BIOMIN an Zusätzen zur Inaktivierung von Mykotoxinen mit dem Ziel, die Produkte immer weiter zu verbessern. Diese Forschung wird nun durch dsm-firmenich weitergeführt und man darf gespannt sein, welche Innovationen noch auf uns warten!