Geschützte Rapsextraktionsschrote im Fütterungsversuch

Ein wichtiges Ziel der praktischen Milchkuhfütterung besteht im Erreichen einer hohen Futter-Stickstoffeffizienz. Das bedeutet, mit einem möglichst geringen N-Angebot bzw. Rohproteineinsatz den Proteinbedarf für die angestrebte Milcheiweißleistung zu decken. So sollen Stoffwechselbelastungen für die Kühe durch N-Überversorgung sowie unnötig hohe N-Emissionen in die Umwelt vermieden werden. Gleichzeitig beeinflusst der Rohproteineinsatz maßgeblich die entstehenden Futterkosten und damit die Wirtschaftlichkeit der Milchkuhfütterung.

Sollen Kühe hohe Leistungen erreichen, muss der sich daraus ergebende Bedarf an im Dünndarm nutzbarem bzw. verdaulichem Protein über hohe Futteraufnahmen und die entsprechende Rationsgestaltung bedient werden. So weisen die Empfehlungen der DLG-Information 01/2023 für 45 kg Milch bzw. 1.500 g Milcheiweiß je Kuh und Tag Zielwerte von ca. 26 kg TM-Aufnahme mit mindestens 165 g nXP/kg TM aus. Die ruminale N-Bilanz der Gesamtration sollte dabei ausgeglichen (0) oder kann moderat negativ (-1,0 g/kg TM) eingestellt sein, woraus sich ein Orientierungsbereich von 155 bis etwa 165 g Rohprotein/kg TM ergibt. Aus den im Herbst 2023 veröffentlichten Versorgungsempfehlungen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie lassen sich für dieses Leistungsniveau notwendige Gehalte von 105 bis 110 g sidP/kg TM (Small intestinal digestible Protein, dünndarmverdauliches Protein) ableiten.

Um die genannten Zielwerte zu erreichen, müssen in den Rationen Eiweißfuttermittel mit hohen Gehalten an nXP bzw. sidP sowie einem hohen UDP-Anteil zum Einsatz kommen. Hierbei kommt dem Rapsextraktionsschrot (RES) in der Milchkuhfütterung als heimisches und GVO-freies Futtermittel eine herausragende Bedeutung zu.

Nach DLG (2011) weist RES ein UDP5-Anteil von 35 % auf. Bei einem Tabellenwert von 380 g Rohprotein/kg TM und einem Energiegehalt von 7,2 MJ NEL (11,9 MJ ME) resultiert daraus ein nXP-Gehalt von 255 g/kg TM (RNB +20 g/kg TM). Mit darüber hinaus erhöhten UDP-Anteilen sowie nXP-Konzentrationen im RES könnten gegebenenfalls die nXP-Zielwerte für Hochleistungsrationen eher und sicherer erreicht werden. Dazu werden seit vielen Jahren RES im Futtermittelhandel angeboten, in denen durch eine werksseitige physikalische oder eine chemische Behandlung der Rohproteinabbau im Pansen reduziert werden soll. Oder anders ausgedrückt: Die ruminale Rohproteinstabilität, der UDP-Anteil und dadurch der nXP-Gehalt sollen deutlich erhöht werden. Gleichzeitig könnten durch eine geringere RNB unerwünschte N-Überschüsse im Proteinstoffwechsel der Milchkühe oder in den N-Bilanzen gemindert oder vermieden werden.

Für behandelte RES werden in Produktinformationen bzw. Werbematerialien nach physikalischer Behandlung (druckthermisch) Gehalte von 60 % UDP, nach chemischer Behandlung mit Zusatzstoffen 80 % UDP ausgewiesen. Daraus resultieren Gehalte von 350 g nXP/kg TM oder mehr. Zu bedenken ist, dass die Kalkulation dieser Werte zum Teil vom durch die GfE/DLG empfohlenen Verfahren abweicht und für Außenstehende nicht oder nur schwer nachvollziehbar ist.

Zwei Fütterungsversuche

In zwei Projekten, die an der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt (LLG) in Kooperation mit der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und der Universität Hohenheim durchgeführt wurden, sollten die Effekte des Einsatzes von in unterschiedlichen Verfahren behandelten und so „geschützten“ RES in der Milchkuhfütterung geprüft werden. Ausführlichere Darstellungen beider Versuche befinden sich in Tagungsberichten (Forum angewandte Forschung in der Rinder- und Schweinefütterung 2023/2025) sowie auf den Websites der LLG und der LWK Niedersachsen.

In folgenden Projekten wurden jeweils behandelte und unbehandelte RES verglichen:

- Projekt 1: Prüfung eines physikalisch-thermisch behandelten RES

- Projekt 2: Prüfung eines chemisch mit Lignosulfonaten behandelten RES

Bestandteile der beiden Projekte, die in den Jahren 2021 und 2023 durchgeführt wurden, waren jeweils folgende Untersuchungen:

- Milchkuhfütterungsversuche im Bereich hoher Futteraufnahmen und Milchleistungen

- Ermittlung des ruminalen Abbaus des Rohproteins der in den Fütterungsversuchen verwendeten RES in situ (Methode GfE, 2022) an pansenfistulierten Milchkühen

Insgesamt wurden in die beiden Fütterungsversuche am Zentrum für Tierhaltung und Technik in Iden (ZTT) 149 Mehrkalbskühe einbezogen. In die Versuchs- und Kontrollgruppen (VG und KG) wurden jeweils 36 bis 39 Tiere im Mittel am 9. Laktationstag in das Versuchsabteil des ZTT eingestallt. Danach erfolgte die Fütterung mindestens 100 Tage an Wiegetrögen mit automatischer Tiererkennung mit den Versuchs-TMR (VR) mit einem behandelten RES oder mit den Kontroll-TMR (KR) mit unbehandeltem RES. Die VG und KG waren homogen und in den Projekten vergleichbar. Im Projekt 1 wurden die Kühe noch dreimal täglich und im Projekt 2 zweimal täglich gemolken. Dieser Umstand führte zu unterschiedlichen Leistungsniveaus in den beiden zeitversetzt durchgeführten Projekten.

Bei den nachfolgend vorgestellten Ergebnissen der Fütterungsversuche und der in situ-Untersuchungen ist ein wesentlicher Unterschied in der Bereitstellung der jeweils verfütterten behandelten und unbehandelten RES unbedingt zu beachten. Im Projekt 1 war es nicht möglich abzusichern, dass das physikalisch-thermisch behandelte RES und das unbehandelte RES einer identischen Ausgangscharge entstammten. Die beiden RES wurden von unterschiedlichen Lieferanten der Futtermittelindustrie bzw. des Landhandels zugekauft. Damit bildet das Versuchsszenario eine zufällig mögliche Situation der praktischen Milchkuhfütterung ab. Im Projekt 2 entstammten das Versuchs-RES und das Kontrollschrot derselben Charge, die im Werk geteilt und zur Hälfte chemisch mit Lignosulfonaten behandelt wurde. So konnten mögliche Behandlungseffekte genauer untersucht und beschrieben werden.

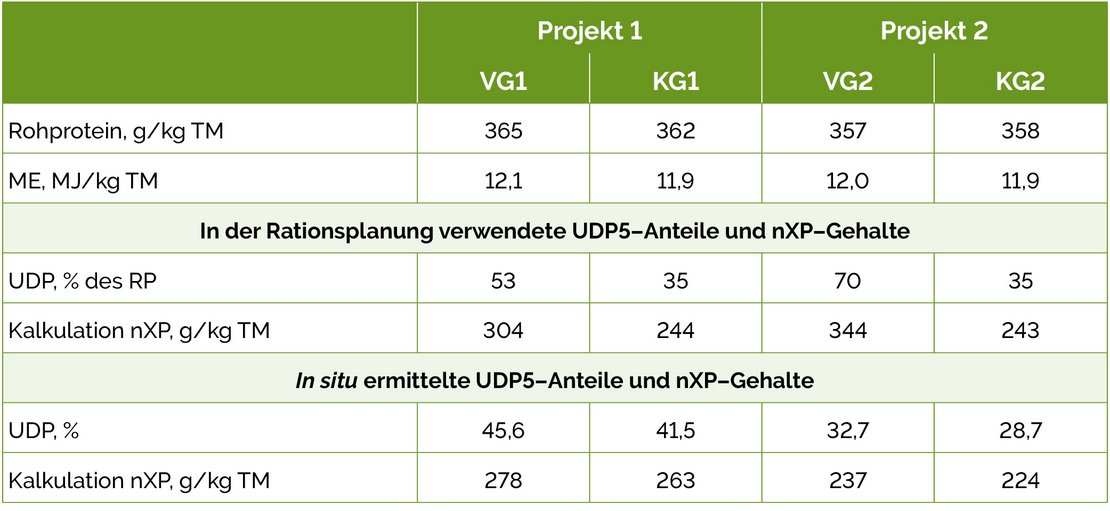

Futterrationen

Für das unbehandelte RES wurde für die Kalkulation der nXP-Gehalte des Eiweißfuttermittels und für die Rationskalkulation entsprechend der DLG-Angaben ein UDP5-Anteil von 35 % unterstellt. Daraus ergaben sich bei Rohproteingehalten von 362 bzw. 358 g/kg TM (Projekt 1 und 2) im Mittel aller untersuchten Anlieferungen kalkulierte nXP-Gehalte von 244 bzw. 243 g/kg TM. Für die behandelten RES waren keine sicheren Angaben zu deren UDP5-Anteil öffentlich verfügbar. In einvernehmlicher Abstimmung mit den beiden bereitstellenden Firmen erfolgte der Einsatz des physikalisch-thermisch behandelten RES unter Annahme eines UDP5-Anteils von 53 % (304 g nXP/kg TM, 365 g Rohprotein/kg TM) und für das chemisch behandelte RES von 70 % (344 g nXP/kg TM, 357 g Rohprotein/kg TM).

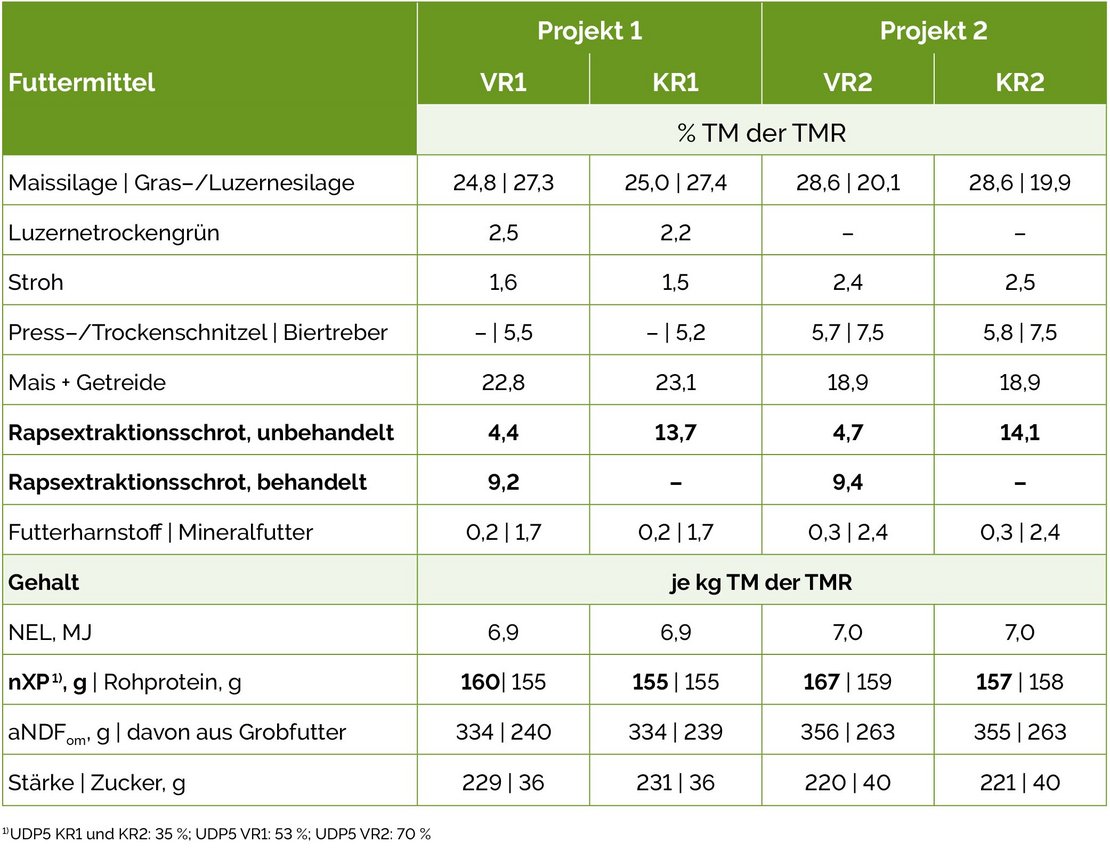

Tabelle 1 beschreibt die VR und KR im Mittelwert der Ladungen des Futtermischwagens und die TMR-Gehalte, die sich daraus und aus der in hoher Frequenz durchgeführten Laboranalytik der eingesetzten Einzelfuttermittel ergeben.

Versuchsergebnisse

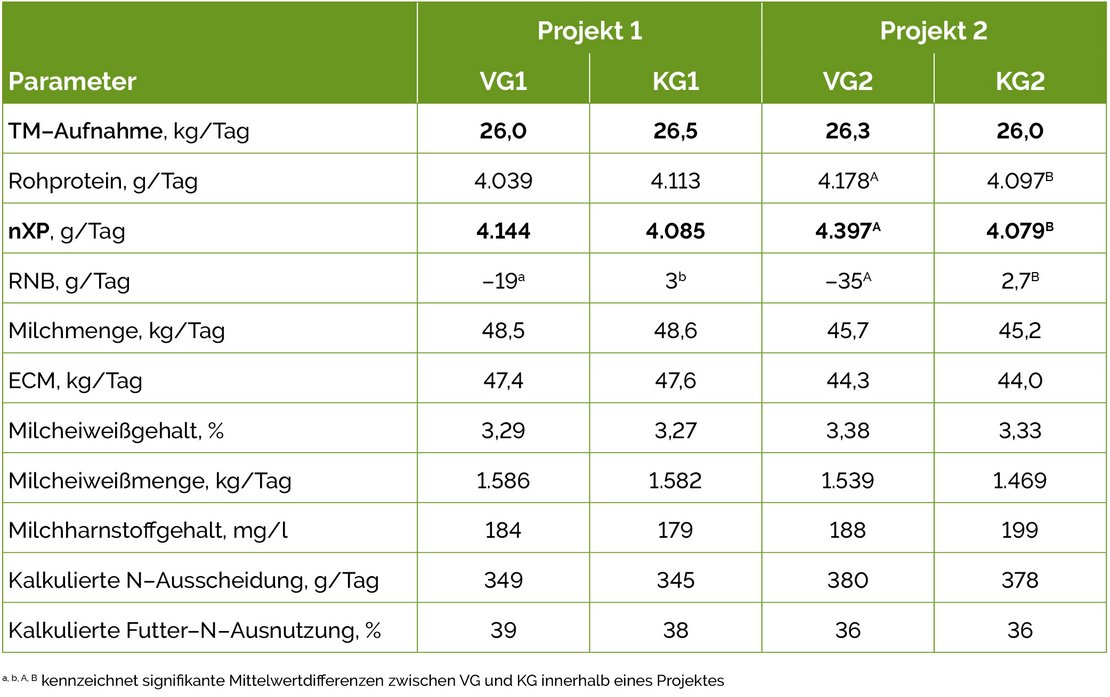

In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der beiden Versuche dargestellt. Die Futteraufnahmen unterschieden sich jeweils nicht zwischen der VG und der KG und lagen jeweils auf einem hohen Niveau von 26 kg TM je Kuh und Tag. Im Mittel fraßen die Kühe in beiden Versuchen ca. 4,1 kg RES. Für die beiden VG waren davon zwei Drittel physikalisch oder chemisch behandelt, was einem Verzehr von etwa 2,7 kg je Tier und Tag entspricht. Aus der Kalkulation der Energie- und Nährstoffaufnahmen ergaben sich bei vergleichbaren Futteraufnahmen und nahezu identischen Gehaltswerten der jeweiligen VR und KR kaum Unterschiede zwischen den VG und KG. Die Differenzen in den nXP-Aufnahmen und in der RNB zwischen VG und KG resultierten aus den angenommenen UDP5-Werten der RES.

In den Leistungsparametern traten in den Projekten zwischen der VG und der KG keine signifikanten Unterschiede auf. Letztendlich konnten die erwarteten Effekte des Einsatzes von „geschütztem“ RES mit einem erwarteten reduzierten Rohproteinabbau im Pansen hinsichtlich höherer Milcheiweißleistungen und einer verbesserten Futter-N-Effizienz in diesen beiden Versuchen unter den gegebenen Rahmenbedingungen (Rationsgestaltung, Tiere) nicht erreicht werden.

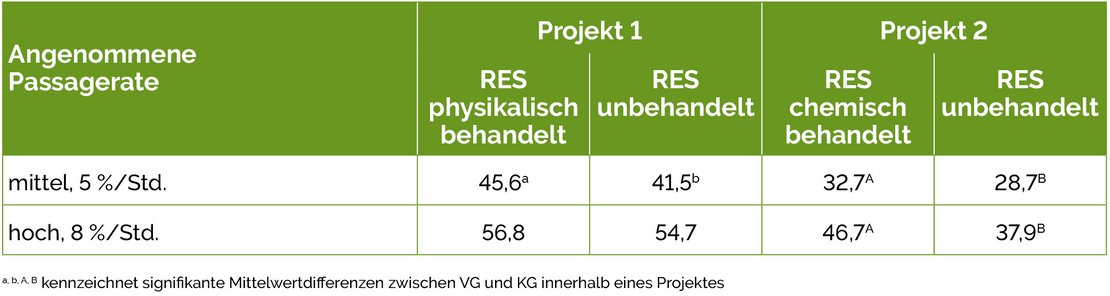

Eine mögliche Erklärung für das Ausbleiben dieser Effekte der anteiligen Substitution von herkömmlichen, nicht behandeltem RES durch „geschütztes“ RES kann in den Ergebnissen der durchgeführten in situ-Untersuchungen von den in den Fütterungsversuchen eingesetzten Extraktionsschroten gefunden werden. Die Tabelle 3 zeigt die aus den Abbauparametern des Rohproteins abgeleiteten Anteile an UDP in jeweils vier (Projekt 1) bzw. fünf Proben (Projekt 2) von behandeltem und unbehandeltem RES für unterschiedlich hohe Passageraten.

Tabelle 3: Aus in situ-Untersuchungen abgeleitete Anteile an nicht abgebautem Rohprotein (UDP) in Proben von im Versuch verfütterten RES bei unterschiedlicher Passagerate

Im Projekt 1 mit den aus unterschiedlichen Herkünften bzw. Chargen stammenden physikalisch behandelten und konventionellen RES ergaben sich für das unbehandelte RES hohe, über dem Tabellenwert von 35 % liegende UDP5-Anteile. Dagegen konnte der in der Rationskalkulation unterstellte UDP5-Anteil von 53 % für das eingesetzte „geschützte“ RES in den in situ-Untersuchungen nicht bestätigt werden. Die Differenz zum unbehandelten RES lag bei lediglich vier Prozentpunkten und nahm bei der Annahme einer höheren Passagerate weiter ab. Eine sichere Aussage zum Behandlungseffekt auf den Rohproteinabbau im Pansen und somit zum UDP-Anteil lässt sich aufgrund der Herkunft aus unterschiedlichen Ausgangschargen nicht ableiten.

Im Projekt 2 zeigte sich nach der Behandlung eines Teils einer RES-Charge mit Lignosulfonaten ein signifikanter Effekt. Bei einem deutlich geringeren UDP5-Anteil im unbehandelten RES als im Projekt 1 war nach der Behandlung eines Teils der Charge in dieser ein Anstieg der Rohproteinbeständigkeit im Pansen zu verzeichnen, jedoch weit entfernt von der angenommenen bzw. erwarteten Verdoppelung des UDP5-Anteils und mit diesem Ergebnis nahezu ohne Relevanz für die Proteinversorgung in der praktischen Milchkuhfütterung.

Die Tabelle 4 gibt einen Überblick zu den für die Versuchsfütterung angenommenen UDP-Anteilen und den sich daraus ergebenden nXP-Gehalten der in den Projekten eingesetzten RES sowie zu den Werten, die sich aus den Untersuchungen in situ ergaben.

In Projekten von 2016 bis 2018 der LLG und der Universität Hohenheim mit in situ-Untersuchungen konnten nach chemischer RES-Behandlung Reduzierungen des Rohproteinabbaus und Anstiege im UDP5-Anteil von 20 Prozentpunkten und mehr festgestellt werden. Dabei ist jedoch zu bemerken, dass es sich um das heute nicht mehr erlaubte Verfahren unter Verwendung von Formaldehyd handelte. Dagegen ergaben sich in den damaligen Untersuchungen, ebenso wie in den zuletzt durchgeführten, keine Effekte physikalisch-thermischer Behandlung gegenüber unbehandelten RES aus identischen Ausgangschargen.

FAZIT

Abschließend bleibt festzustellen, dass in den beiden hier beschriebenen Fütterungsversuchen unter den konkreten Rahmenbedingungen (einbezogene Tiere, hohes Leistungs- und Futteraufnahmeniveau, Rationsgestaltung) mit dem Einsatz von thermisch-physikalisch oder chemisch behandeltem RES nicht die erwarteten Effekte gesteigerter Milcheiweißleistungen und/oder verbesserter Futter-N-Effizienzen erreicht wurden. Als Ursache dafür müssen zuerst die festgestellten UDP-Anteile der verfütterten behandelten RES angenommen werden, die sich nicht oder nicht im erwarteten Umfang von denen im unbehandelten RES unterschieden. Damit lagen diese Werte für die untersuchten Proben der behandelten RES deutlich unter denen, die in Produktinformationen ausgewiesen werden oder auch für die Rationsberechnungen in den Projekten zur Anwendung kamen.

Für die Proteinversorgung von Kühen mit hoher Milchleistung sind die neuen Versorgungsempfehlungen der GfE zu beachten. Danach ist insbesondere bei hohen Futteraufnahmen von 26 kg oder mehr, wie sie in den Fütterungsversuchen zu verzeichnen waren, von einem gesteigerten Fluss an Mikrobenprotein zum Dünndarm auszugehen. Zusammen mit den im Vergleich zum nXP-Bedarf eher geringeren Ansprüchen an die sidP-Versorgung könnte dies zu einer zurückgehenden Bedeutung hoher UDP-Anteile in den Rationen führen. Für die im nXP-System durchgeführten Versuche lag die kalkulierte Proteinbedarfsdeckung für die beiden KG im Mittel bei etwa 100 %. Dagegen ergaben Berechnungen von sidP-Bedarf und sidP-Aufnahmen für die KG in den Projekten Bedarfsdeckungen von 110 bis 120 %. Somit könnte es schon ohne den Einsatz von behandeltem RES zu einer sicheren Proteinversorgung für das jeweilige Leistungsniveau gekommen sein.

DER DIREKTE DRAHT

Dr. Marleen Zschiesche

Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

marleen.zschiesche[at]llg.sachsen-anhalt.de