Die Bedeutung der Lebensmittelkonversionseffizienz – dargestellt an Beispielen aus der Putenmast

1. Einleitung

Die Lebensmittelkonversionseffizienz (LKE) beschreibt den Nettobeitrag eines Produktionsverfahrens der tierischen Erzeugung zur menschlichen Protein- oder Energieversorgung. Sie wird als Verhältnis zwischen dem potenziell für die menschliche Ernährung geeigneten Output (Fleisch, Milch oder Eier) und dem entsprechenden Input an humanernährungstauglichen Futtermitteln definiert (Steinwidder et al., 2017).

Hintergrund der Lebensmittelkonversionseffizienz ist die kontrovers geführte Diskussion zur Rolle der Nutztierhaltung in der Ernährungssicherung des Menschen. Diese Debatte wird durch die zunehmende Konkurrenz zwischen der Produktion von Lebensmitteln für Menschen und Futtermitteln für Tiere angetrieben. Ausgangsproblem ist hierbei die ineffiziente Überführung (Konversion) von Nährstoffen aus pflanzlichen Futtermitteln in tierische Produkte. Mithilfe der LKE soll der Beitrag von verschiedenen Tierkategorien zur Netto-Lebensmittelproduktion für die menschliche Ernährung bewertet werden (Steinwidder et al., 2017). Ob Nutztiere das Nahrungsangebot für den Menschen erhöhen oder verringern, hängt maßgeblich von der potenziellen Eignung des verfütterten Futtermittels für den direkten menschlichen Verzehr ab. Der Schlüsselfaktor für eine nachhaltigere Nutztierhaltung ist somit die Reduktion der Menge an potenziell für den Menschen verwertbaren Futtermitteln in den Futterrationen bzw. Futtermischungen (Ertl et al., 2016).

Die Reduzierung der Menge an potenziell für den Menschen verwertbaren Futtermitteln ist jedoch von der Verdauungsphysiologie der verschiedenen Nutztiergruppen abhängig. Wiederkäuer können strukturkohlenhydratreiche Futtermittel – die für den Menschen nicht verdaulich sind - effizient verwerten und so zur nahrungskonkurrenzfreien Lebensmittelversorgung beitragen. Im Gegensatz dazu stehen die Monogastrier Geflügel und Schwein, welche ähnlichen Ansprüche an die Nährstoffzusammensetzung in der Nahrung haben wie der Mensch und somit stärker mit ihm um Nahrung konkurrieren (Ertl et al., 2016; Steinwidder et al., 2017).

Allerdings wirkt sich die Umwandlung von pflanzlichem Protein in tierisches Protein auf die Proteinqualität des für den Menschen essbaren Proteins aus (Ertl et al., 2016). Die entstehenden tierischen Produkte im Output weisen eine höhere Proteinqualität für den menschlichen Verzehr auf als die im Input essbaren pflanzlichen Produkte. Dadurch können auch Monogastrier den Wert des für den menschlichen Verzehr verfügbaren Proteins erhöhen. Zur Beurteilung der Lebensmittelkonversionseffizienz als Nachhaltigkeitsparameter werden daher drei Kennzahlen herangezogen.

Neben der Berechnung der LKE als quantitativer Wert werden auch zwei qualitative Kennzahlen betrachtet. Dazu gehört das Protein-Qualitäts-Verhältnis (PQV), welches das Verhältnis des Protein-Qualitäts-Score (PQS) des Inputs (Futtermittel) zum PQS des Outputs (tierische Produkte) darstellt. Der PQS beschreibt dabei die biologische Wertigkeit des Proteins, das im Input bzw. im Output enthalten ist, wobei die Aminosäurezusammensetzung und deren Verwertbarkeit berücksichtigt werden. Das PQV gibt an, wie effizient pflanzliches Protein in hochwertiges tierisches Protein umgewandelt wird. Zusätzlich wird der Produktwert berechnet, der sich aus der Kombination aus dem LKE-Protein und dem PQV ergibt. Das Ziel ist es, dass ein Produktwert für LKE-Protein*PQV ≥ 1 erreicht wird.

2. Vorgehensweise und Berechnung

Die Berechnung der Kennzahlen für den Beurteilungsparameter LKE beziehen sich in dieser Arbeit auf Ertl et al. (2016). Diese Autoren unterscheiden zwischen der LKE für Bruttoenergie (LKE-Energie) und Rohprotein (LKE-Protein). Die Berechnung der Lebensmittelkonversionseffizienz für den Nettobeitrag eines Verfahrens der tierischen Erzeugung zur menschlichen Protein- oder Energieversorgung erfolgt anhand der nachstehenden Formel.

Besonders bedeutsam ist der humanernährungstaugliche Output des LKE-Proteins. Er stellt die Summe des gesamten Proteins aus Eiern, Fleisch oder Milch dar, welche durch die Tiere für die menschliche Ernährung erzeugt werden.

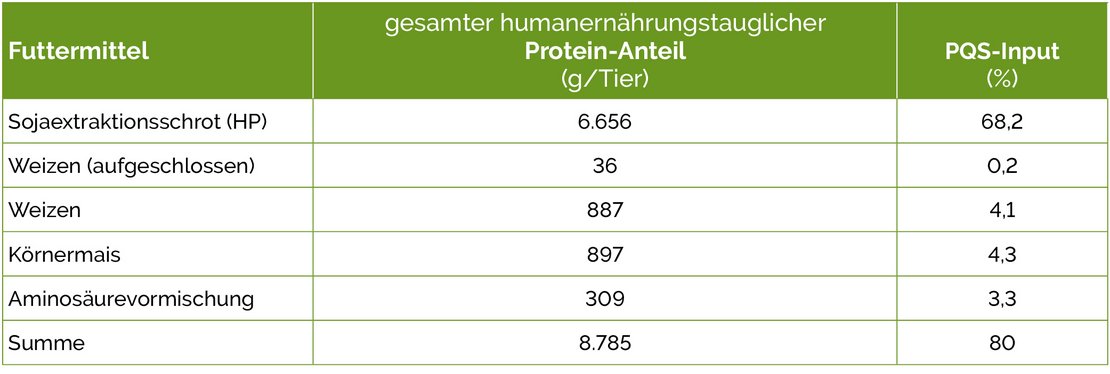

An Beispielen aus der Putenmast soll die Vorgehensweise zur Berechnung der LKE-Proteine und deren Bewertung dargestellt werden. Zunächst wird ein typisches Beispiel aus der konventionellen Putenmast mit der genetischen Herkunft B.U.T 6 (Hähne) herangezogen (Plesch et al., 2014). In dieser Studie wurde die auch für die Praxis typische Variante mit Sojaextraktionsschrot (Hochprotein; HP-SES) als Basis für die Proteinversorgung betrachtet. Daneben erfolgte in dem Versuch eine ergänzende Versorgung mit freien Aminosäuren. Die über die 5 Mastphasen zusammengefasste durchschnittliche Zusammensetzung der Futtermischungen ist in der Tabelle 1 dokumentiert.

Die beiden genannten Proteinquellen weisen eine hohe Proteinqualität auf. Dies wird durch den sogenannten Proteinqualitäts-Score (PQS) ausgewiesen (Ertl et al., 2016).

Der humanernährungstaugliche Input umfasst die potenziell humanessbare Menge an Protein in den verwendeten Futtermitteln der Mastputen. Die in der Tabelle 2 dargestellten, potenziell essbaren, prozentualen Anteile der Futtermittel (PQS-Input) verdeutlichen die hohe Nahrungskonkurrenz des eingesetzten HP-SES.

Tabelle 2: Kalkulationsgrundlagen für die Berechnung der Lebensmittelkonversionseffizienz (LKE) – hier: der humanernährungstaugliche Beitrag von Futtermitteln zum LKE-Protein in der konventionellen Putenmast

Der humanernährungstaugliche Beitrag der tierischen Erzeugnisse zum LKE-Protein wird in der Tabelle 3 am Beispiel einer Mastpute dargestellt. Für die Berechnung der essbaren Produkte vom Gesamtgewicht des Schlachtkörpers werden die Knochenmenge sowie die Verluste zwischen Schlachtung und Verzehr und die als Heimtierfutter verwendete Menge abgezogen. Im konkreten Beispiel der Putenhähne sind vom Schlachtkörpergewicht (18,1 kg) 33,1 % abzuziehen. Somit verbleiben 12,11 kg Putenfleisch (mit Haut). Dieses weist aufgrund der hohen Proteinqualität einen PQS von 104 % auf.

Tabelle 3: Kalkulationsgrundlagen für die Berechnung der Lebensmittelkonversionseffizienz (LKE) – hier: der humanernährungstaugliche Beitrag der tierischen Erzeugnisse zum LKE-Protein in der konventionellen Putenmast

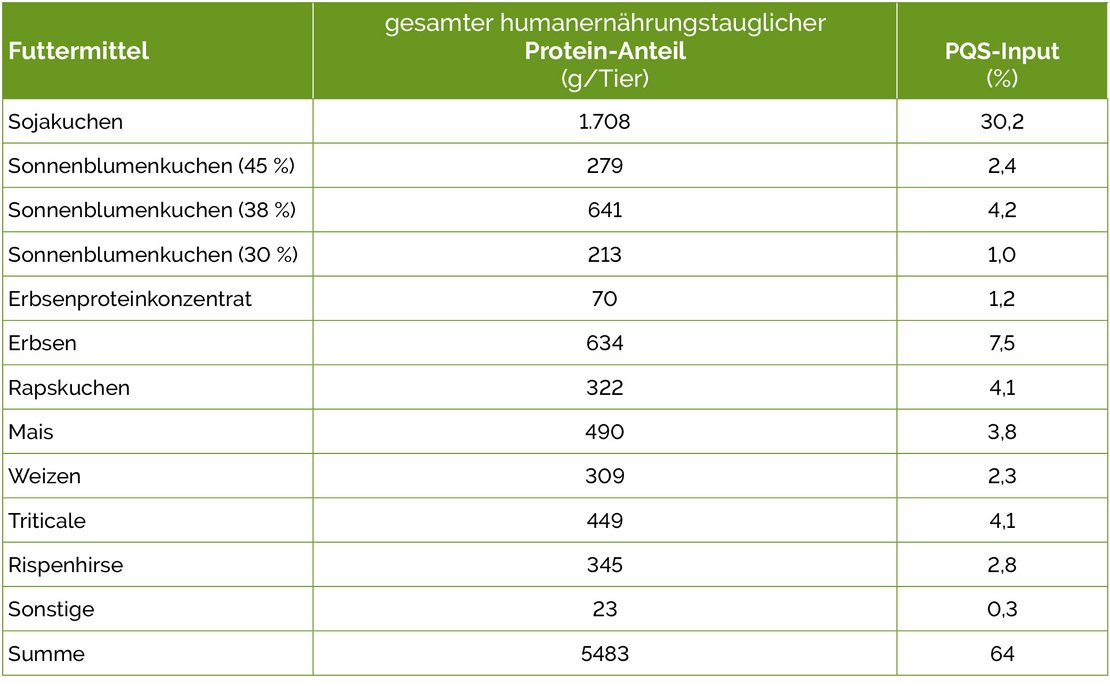

Anhand von Daten einer kürzlich abgeschlossenen Studie zur ökologischen Putenmast (Kirn et al., 2024) soll in analoger Weise ein zweites Beispiel für die Kalkulation der LKE-Proteine aufgezeigt werden. In der Tabelle 4 sind die Kenndaten zur Fütterung der B.U.T. 6-Hähne dargestellt. Im Unterschied zur konventionellen Putenmast erfolgt unter ökologischen Fütterungsbedingungen ein breiter Einsatz von Eiweißfuttermitteln.

In der konkreten Studie wurde die Strategie verfolgt, in den ersten beiden Phasen (Aufzucht) hochkonzentrierte Eiweißfuttermittel wie Erbsenproteinkonzentrat, Sojakuchen und Sonnenblumenkuchen (45 % Rohprotein) einzusetzen, um den hohen Bedarf an essentiellen Aminosäuren (insbesondere Lysin und Methionin) sicherzustellen. In der darauffolgenden Mast (Phasen 3 bis 5) wurden diese Futtermittel teilweise bzw. vollständig durch Erbsen, Sonnenblumenkuchen (30 % Rohprotein) oder Rapskuchen ersetzt.

Insbesondere der Sojakuchen, aber auch das Erbsenproteinkonzentrat weisen eine hohe Proteinqualität für die Humanernährung aus, wie der PQS-Score von jeweils 97 % belegt. Die Mastdauer betrug wie in der konventionellen Fütterung 20 Wochen. Die Öko-Putenhähne erzielten mit 17,3 kg ein etwas geringeres Schlachtkörpergewicht. Der Futterverbrauch lag mit 54,9 kg/Tier etwas höher als bei den konventionellen Hähnen (54,2 kg/Tier).

Die in der Tabelle 5 dargestellten, potenziell essbaren, prozentualen Anteile der Futtermittel (PQS-Input) verdeutlichen auch für die ökologische Fütterung die hohe Nahrungskonkurrenz des eingesetzten Sojaproduktes. Allerdings trägt der eingesetzte Sojakuchen nur zu 30 % zum PQS-Input bei, während der HP-SES in der konventionellen Fütterung mit 68 % einen deutlich höheren Anteil aufweist.

Tabelle 5: Kalkulationsgrundlagen für die Berechnung der Lebensmittelkonversionseffizienz (LKE) – hier: der humanernährungstaugliche Beitrag von Futtermitteln zum LKE-Protein in der ökologischen Putenmast

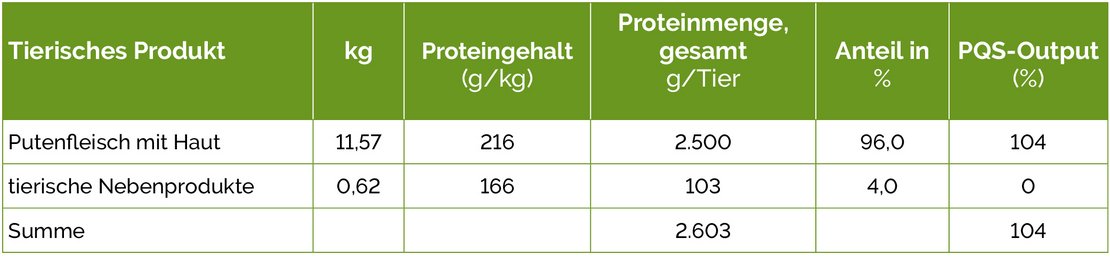

Der Beitrag der ökologisch erzeugten Putenschlachtkörper zum LKE-Protein, der für die menschliche Ernährung geeignet ist, wird in der Tabelle 6 dargestellt. Im konkreten Beispiel der Öko-Putenhähne verbleiben vom Schlachtkörpergewicht (17,3 kg) 11,57 kg Putenfleisch (mit Haut). Dieses Fleisch hat – genauso wie das konventionell erzeugte Putenfleisch - einen PQS von 104 %.

Tabelle 6: Kalkulationsgrundlagen für die Berechnung der Lebensmittelkonversionseffizienz (LKE) – hier: der humanernährungstaugliche Beitrag der tierischen Erzeugnisse zum LKE-Protein in der ökologischen Putenmast

3. Ergebnisse und Diskussion

Die Ergebnisse der kalkulierten Lebensmittelkonversionseffizienz (LKE-Protein und LKE-Protein*PQV) für die skizzierten Verfahren der Putenmast sind in der Tabelle 7 zusammengefasst.

Tabelle 7: Berechnung der Lebensmittelkonversionseffizienz (LKE-Protein und LKE-Protein*PQV) für verschiedene Verfahren der Putenmast

In der konventionellen Mast erfolgt ein wesentlich höherer Protein-Input als in der ökologischen Variante (8.785 g versus 5.483 g/Tier). Dagegen liegen beide Verfahren im Protein-Output auf einem vergleichbaren Niveau (2.724 g versus 2.603 g/Tier). Das bedeutet, dass für den gleichen Protein-Output in der ökologischen Putenmast weniger Protein eingesetzt wurde, was zu einer erwünscht höheren LKE-Protein führt (0,47 versus 0,31). Auch bei der Berücksichtigung der Proteinqualität für die Humanernährung (PQV) zeigt sich für die ökologische Fütterung ein Vorteil. Bei gleichem PQS-Output und geringerem PQS-Input ergibt sich ein höheres PQV (1,63 versus 1,30).

Damit verbessert sich für beide Verfahren die Lebensmittelkonversionseffizienz (LKE-Protein*PQV), wobei sich der Abstand zugunsten der ökologischen Fütterung vergrößert. Für die ökologische Geflügelhaltung ist ein Grünauslauf vorzusehen, wodurch den Tieren weitere Nährstoffquellen wie Grünfutter, Insekten und Würmer zur Verfügung stehen. Kirn et al. (2024) konnten nachweisen, dass ein attraktiv ausgestalteter Grünauslauf während der Mastperiode (9. bis 20. Lebenswoche) einen nennenswerten Beitrag zur Proteinversorgung der Puten leisten kann. Dies wird auch durch die in der Tabelle 7 dargestellten Kennzahlen verdeutlicht. Die Leistungsdaten der Putenhähne mit Auslauf liegen praktisch gleichauf mit denen der Tiere aus konventioneller Haltung. Da die zusätzlich aufgenommenen Proteine nicht humanernährungstauglich sind, ergibt sich somit eine nochmals verbesserte Lebensmittelkonversionseffizienz (LKE-Protein*PQV). Es ist jedoch zu beachten, dass der erzielte Wert von 0,80 zwar doppelt so hoch liegt wie der von konventionell erzeugtem Putenfleisch, aber der Zielwert von ≥ 1 ebenfalls verfehlt wird.

FAZIT

Die Lebensmittelkonversionseffizienz (LKE) beschreibt, wie viel ein tierisches Produktionsverfahren zur quantitativen und qualitativen menschlichen Protein- oder Energieversorgung beiträgt und bewertet die Nahrungskonkurrenz zum Menschen. Hierbei sollte das Ziel für die qualitative Kennzahl LKE-Protein*PQV erreicht werden: LKE-Protein*PQV ≥ 1. Für die Geflügelmast ist dieses Ziel kaum zu realisieren. In der ökologischen Putenmast (mit Grünauslauf) lässt sich ein LKE-Protein*PQV von 0,80 erzielen und damit ein doppelt so hoher Wert wie in der konventionellen Putenmast.