Wandel in der Milcherzeugung in Ostdeutschland in den vergangenen 35 Jahren: viel Licht aber auch Schatten

Einleitung

Seit der Wiedervereinigung Deutschlands vor 35 Jahren sind enorme Anstrengungen in den neuen Bundesländern (NBL) unternommen worden, moderne tiergerechte Milchkuhhaltungen aufzubauen.

Gleichzeitig wurden neue Zuchtprogramme sowohl bei Milch- als auch bei Fleischrindern etabliert. Das bis dato zentralistisch-diktatorisch gelenkte Milchrinderzuchtprogramm der DDR (= SMR-Zuchtprogramm) wurde beendet.

Der enorme Wandel in der Milcherzeugung in Ostdeutschland in den zurückliegenden 35 Jahren weist viel Licht, aber auch Schatten auf, die nachfolgend aufgezeigt werden sollen.

Bedeutung der Milcherzeugung in Deutschland

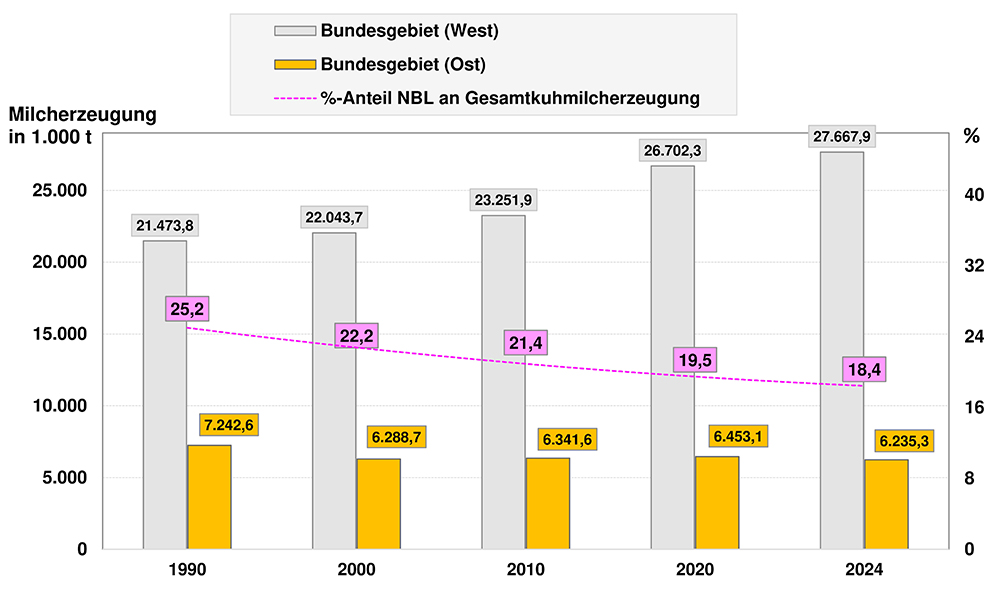

Deutschland ist der größte Produzent von Kuhmilch in der Europäischen Union. Milch und Milchprodukte sind hier traditionell äußerst beliebt. Im Jahr 2024 wurden hierzulande über 32,2 Millionen Tonnen Milch erzeugt (Abb. 1).

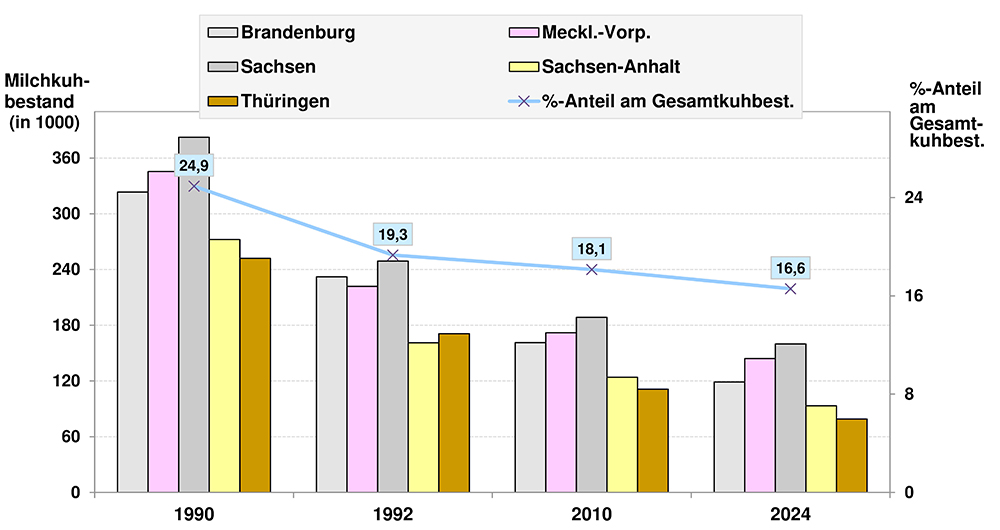

Gleichzeitig ist die Milchrinderhaltung in Deutschland seit Jahren durch einen kontinuierlichen Strukturwandel geprägt. Im Jahr 1989 wurden in der DDR noch 2.000.477 Milchkühe gezählt; davon waren allerdings nur 1,06 % der Milchkühe in privater bzw. persönlicher Viehhaltung auf genossenschaftlicher Basis. Im Mai 2025 wurden in den Neuen Bundesländern (NBL) nur noch 594.815 Milchkühe gehalten. Die Zahl milcherzeugender Betriebe ist auf 3016 Betriebe gesunken und hat sich hier seit 1999 somit mehr als halbiert (1999: 6.230 Betriebe). Auf Bundesebene sank die Zahl der milchkuhhaltenden Betriebe im gleichen Zeitraum von 152.653 auf nur noch 47.719, d.h. in den westlichen Bundesländern reduzierte sich die Zahl der Milchkuhhalter sogar auf weniger als ein Drittel.

Auch der Bestand an Milchkühen verringerte sich im gleichen Zeitraum auf Bundesebene: von 4,65 Mio. auf 3,58 Mio. Tiere. Gleichzeitig stieg die durchschnittliche Herdengröße je Betrieb von 31 Kühen (in 1999) auf 74 Tiere (in 2025) an. Vor allem kleine und mittelgroße Milchbetriebe gaben auf, die verbleibenden wurden und werden immer größer. Zudem wanderte die Milcherzeugung in Deutschland weiter in die zugehörigen Gunstregionen der Milcherzeugung – vor allem an die norddeutsche Küste (Nordwest-Niedersachsen und Schleswig-Holstein), an den Niederrhein sowie in das bayerische Alpenvorland – ab.

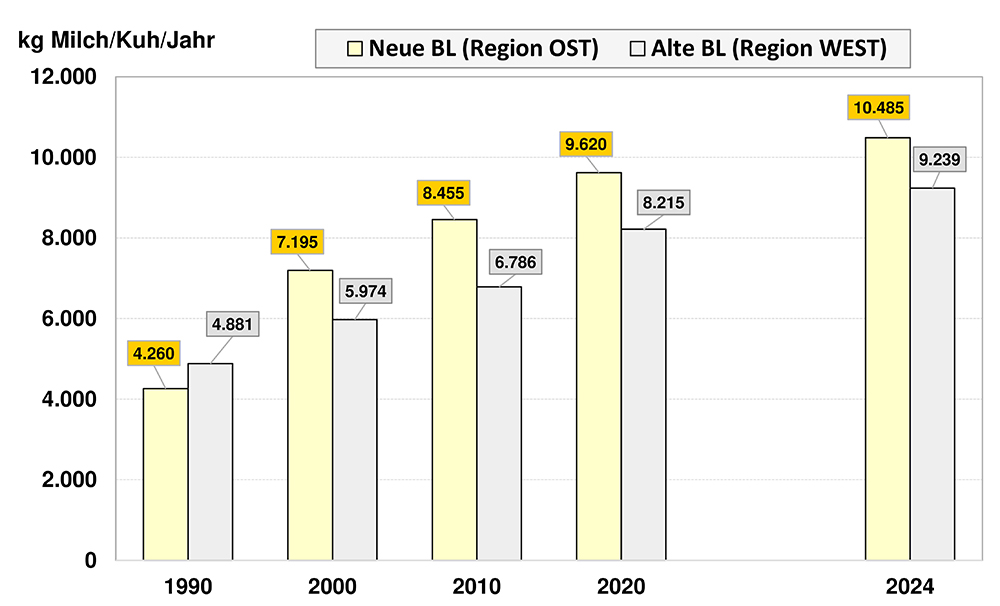

Während auf Bundesebene die Gesamtmilcherzeugung seit der Wiedervereinigung (im Herbst 1990) kontinuierlich angestiegen ist, reduzierte sich gleichzeitig der Anteil der Milcherzeugung in den NBL (Abb. 1). Trotz einer enormen Zunahme der Produktivität der gehaltenen Kühe von ca. 4.260 kg Milch/Kuh/Jahr auf fast 10.500 kg Milch/Kuh/Jahr in den NBL (Abb. 2), nahm der Anteil der ostdeutschen Milcherzeugung an der Gesamtmilcherzeugung von ca. 25 % in 1990 auf aktuell ca. 18% ab (Abb. 1).

Als wesentlicher Grund für diese Entwicklung ist vor allem die deutliche weitere Abnahme des Kuhbestandes in Ostdeutschland seit 1990 zu nennen (Abb. 3).

Veränderter Konsum von Milchprodukten in Ostdeutschland

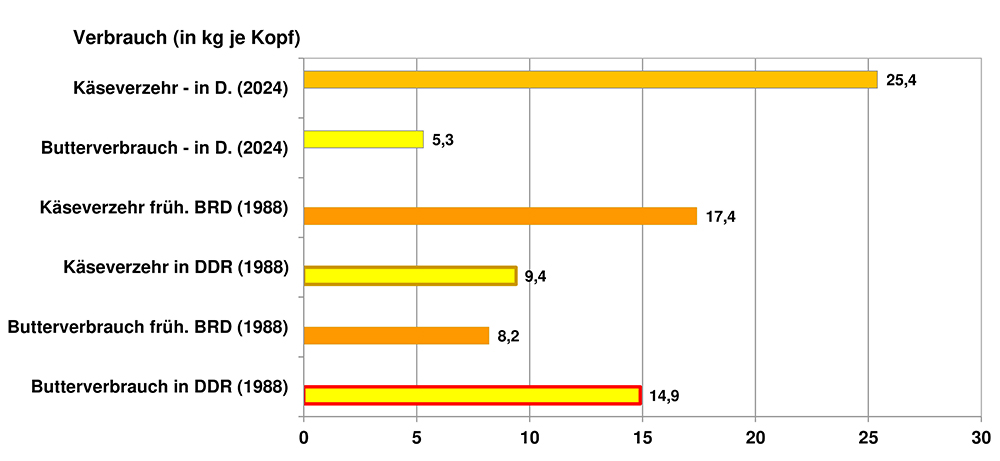

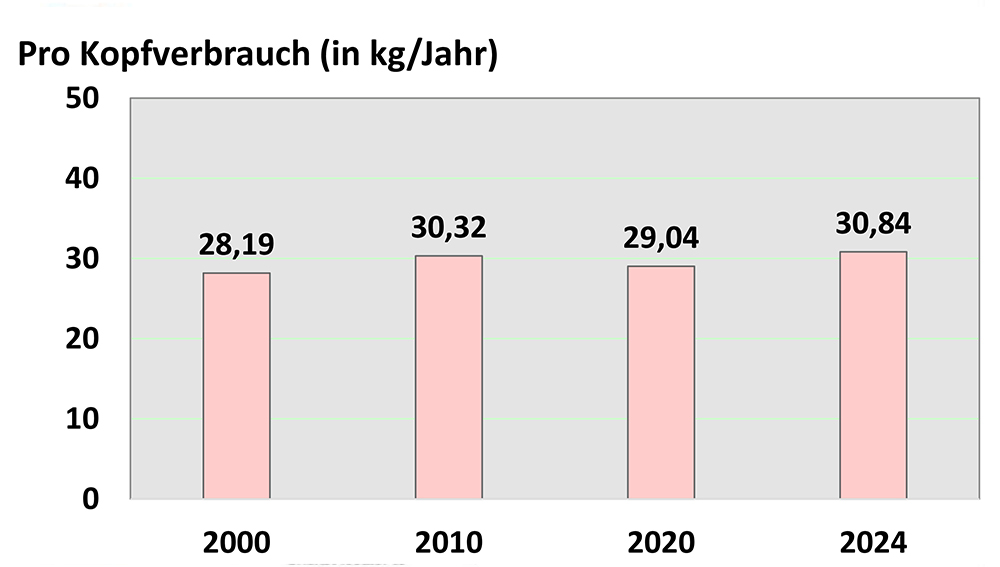

Zu Beginn der 1990er-Jahre unterschied sich der Lebensmittelkonsum zwischen den neuen und alten Bundesländern noch deutlich: die Ostdeutschen konsumierten mehr Butter und Wurst, aber weniger Käse oder Zitrusfrüchte als die Westdeutschen (Abb. 4).

Gründe für den enorm hohen Butterverzehr in der früheren DDR, der mit fast 15 kg eine europaweite Sonderstellung einnahm (Abb. 4), waren vor allem das Fehlen guter pflanzlicher Alternativen als Brotaufstrich oder beim Braten/Speisen (z.B. kaltgepresstes (natives) Olivenöl, Erdnussöl, Kokosöl, Sesamöl etc.) bzw. beim Backen (z.B. Erdnuss- oder Mandelmus) einschließlich deren hohe Preise.

Waren des täglichen Grundbedarfs wie Milch oder Kartoffeln gab es gleichzeitig sehr günstig zu kaufen. Diese Lebensmittel wurden staatlich subventioniert, d.h. der Staat zahlte Geld dazu, damit sie billig blieben.

Am 1. Juli 1990 wurden alle Konten von der DDR auf die D-Mark umgestellt. Das war auch das Ende der alten Preise für Nahrungsmittel in Ostdeutschland. Zwischenzeitlich haben sich die Ernährungsgewohnheiten sowohl in Ost- als auch Westdeutschland weiter verändert und gleichzeitig angepasst. Der Käseverbrauch ist weiter gestiegen. Butter war im Jahr 2024 so teuer wie noch nie: für ein 250-Gramm-Päckchen zahlten Verbraucher mindestens 2,39 Euro. Dies reduzierte nun auch den Butterverzehr (Abb. 4).

Bis zur Wiedervereinigung hatten die Ostdeutschen – im Gegensatz zu den Westdeutschen – nur sporadisch Kontakt mit Frischmilchprodukten wie Joghurt oder Creme fraiche. Die Joghurterzeugung in der DDR war bis Ende der 1980-er Jahre völlig unterentwickelt, da die dafür erforderlichen technischen Ausrüstungen, vor allem auch im Verpackungsbereich und bei der Sicherstellung einer kontinuierlichen Kühlkette bis zum Verbraucher, in den meisten Molkereien bzw. im Handel schlichtweg fehlten.

Nach der Wende setzte ein echter Run auf diese Frischmilchprodukte ein. Die Joghurt-, Kefir- oder Creme fraiche-Erzeugnisse kaufte man nach dem Mauerfall nun im Westen ein, so dass gleichzeitig in Ostdeutschland viele milchverarbeitende Betriebe kurzfristig schließen mussten (Abb. 5).

Abb. 5: Verzehr (pro Kopf in kg) von Sauermilch-, Kefir- und Joghurterzeugnissen sowie Milchmischerzeugnissen einschl. -getränken in Deutschland nach Kalenderjahren (eigene Grafik; Quelle: BZL, 2025)

Speziell Fruchtjoghurt ist zwischenzeitlich eines der beliebtesten Milchprodukte in allen Regionen in Deutschland. 61,8 % der Deutschen essen ihn regelmäßig (STATISTA, 2022). Der durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Joghurt in Deutschland liegt aktuell bei ca. 14,5 kg. Laut Prognose wird im Jahr 2030 ein zugehöriges Marktvolumen von 4,78 Mrd. € in Deutschland erwartet; dies entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum von 2,75 % (CAGR 2025-2030).

Neuorganisation der Zuchtarbeit in Ostdeutschland

Die Teilung Deutschlands, die auch auf dem Gebiet der Rinderzüchtung umfassend praktiziert wurde (BRD: Holsteinisierung der Schwarzbunten (Deutsche Holsteins, DH); DDR: In-sich-Züchtung eines jerseyblütigen Zweinutzungsrindes; Schwarzbuntes Milchrind, SMR) ging zu Ende.

Zu erwähnen bleibt, dass die planmäßige Einkreuzung Dänischer Jerseyrinder (DJ) in die ostdeutsche Schwarzbuntpopulation vor dem Hintergrund des hohen Milchfettbedarfs (in Form eines hohen Butterverbrauchs) zweifellos berechtigt war (vgl. Abb. 4).

Auch bleibt zu erwähnen, dass die Idee der Jerseyeinkreuzung keineswegs erst in der DDR geboren wurde. Bereits Ende der 1930-er Jahre wurde auf Initiative von Prof. Frölich das damalige Kaiser-Wilhelm-Institut für Tierzuchtforschung in Dummerstorf (bei Rostock) mit dem Ziel einer umfassenden Praxiserprobung der Jerseyeinkreuzung in das damalige Schwarzbunte Rind (DSR) zur Verbesserung der Butterversorgung im damaligen Deutschen Reich gegründet.

Diese Kreuzungsversuche wurden auch nach 1945 in Dummerstorf fortgesetzt. In Kenntnis der Vorzüge der Jerseykreuzungen – speziell vor dem Hintergrund ihrer effizienten Milchfetterzeugung – hatte sich vor allem Herr Dr. habil. J. Lenschow, damaliger Leiter der Rinderzuchtabteilung in Dummerstorf ab Ende der 1950-er Jahre in der damaligen DDR, als Befürworter einer Jerseykreuzung besonders verdient gemacht.

Leider wurde durch ein Intrigenspiel seitens einiger SED-Funktionäre in der Tierzuchtforschung der DDR, Herr Dr. J. Lenschow bereits Anfang der 1970-erJahre als Wissenschaftler in Dummerstorf entlassen und in die Praxis versetzt. Eine Rehabilitation von Herrn Dr. J. Lenschow erfolgte bis heute nicht; stattdessen ‚schmückten‘ sich viele andere (oft hochdekorierte) DDR-Tierzüchter und Politfunktionäre, sowohl aus dem Hochschulbereich als auch aus der zentralistischen Tierzuchtverwaltung (= VVB Tierzucht) später mit seinen Empfehlungen (Abb. 6).

Abb. 6: Typische feingliederige SMR-Kuh in der 2. Laktation im klassischen Farbbild. Zu erwähnen bleibt gleichzeitig, dass die Milchzeugung in der ehemaligen DDR fast ausschließlich auf Grobfutterbasis basierte. Eine ausreichende Kraftfutterversorgung wurde vorrangig nur in einigen wenigen staatlichen ‚Vorzeige‘-Betrieben (sogenannte VEG (Z) Tierzuchtbetriebe mit (Z) für zentralgeleitete Staatsbetriebe) sichergestellt (Foto: W. Brade, 1979)

Zu erwähnen bleibt gleichzeitig, dass die Milchzeugung in der ehemaligen DDR fast ausschließlich auf Grobfutterbasis basierte. Eine ausreichende Kraftfutterversorgung wurde vorrangig nur in einigen wenigen staatlichen ‚Vorzeige‘-Betrieben (sogenannte VEG (Z) Tierzuchtbetriebe (das „Z“ stand für zentralgeleitete Staatsbetriebe) sichergestellt (Foto: W. Brade, 1979)

Bereits am 15. März 1990 erfolgte an historischer Stelle, in Fischbeck (Altmark), beispielsweise die Wiederbelebung des liquidierten sächsisch-anhaltinischen Rinderzuchtverbandes als „Rinderzuchtverband Sachsen-Anhalt eG“; der erste wieder gegründete Rinderzuchtverband in den neuen Ländern. Progressive Rinderzüchter in den anderen östlichen Ländern folgten diesem Beispiel kurze Zeit später (Abb. 7).

Abb. 7: Holstein-Siegerkuh auf einer Brandenburgischen Rinder-Ausstellung in 2012. Ihr reinrassiger Holstein-Vater (Jango) und ihr Muttervater (Manat) standen bereits in einer sächsischen Besamungsstation (Foto: W. Brade)

Bedauerlicherweise findet man in der speziellen Literatur zur neueren Tierzucht-Geschichte in der DDR selten etwas über die Zwangskollektivierung vieler bäuerlicher Zuchten, die Zwangsauflösung bäuerlicher Zuchtverbände oder über die Verfolgung und Vertreibung hervorragender Rinderzüchter bzw. die vollständige Liquidierung des Harzer Rotviehs oder anderer bodenständiger Rassen gegen den Willen ihrer damaligen Züchter/Halter.

Eine Verdrängungskreuzung mit Holstein-Rindern (HF) in die vorhandene Milchrindpopulation auf SMR-Basis wurde – nach der Wiedervereinigung – die dominierende Zuchtpraxis in den neuen Bundesländern. Das separate und zentralistisch organisierte SMR-Zuchtprogramm in der ehemaligen DDR war damit gleichfalls nur noch Geschichte. Gleichzeitig stieg nun auch die Bedeutung einer hohen Milcheiweißerzeugung – gegenüber der einseitig betonten Milchfetterzeugung – schnell an.

Beim schwierigen Umwandlungsprozess der ostdeutschen Landwirtschaft gab es Gewinner und Verlierer. Die Schwierigkeiten der ersten Jahre sind heute weitgehend überwunden. Mit einem enormen Durchhaltewillen und Fleiß wurden vielerorts beeindruckende Betriebe aufgebaut, die heute zweifellos zu den modernsten und leistungsfähigsten in Europa zählen.

Moderne, helle und tierfreundliche Laufställe für Milchkühe sind heute längst auch in den NBL der gültige Standard.

Wie weiter mit der ostdeutschen Milchproduktion?

Die Milchproduktion in den neuen Bundesländern nimmt innerhalb Deutschlands immer noch eine gewisse Sonderstellung ein. Diese Sonderstellung resultiert zum einen aus den vorwiegend großbetrieblichen Strukturen und zum anderen aus dem Fehlen großer zusammenhängender Grünlandregionen. Außerdem sind viele ostdeutsche milchkuhhaltende Betriebe gegenüber den westdeutschen bäuerlichen Familienbetrieben meist nur durch geringe traditionelle sowie gleichzeitig persönlich-familiäre Bindungen zur Milchkuhhaltung gekennzeichnet. Charakteristisch ist außerdem eine Milcherzeugung auf (oftmals) ackerbaufähigen Standorten – bei ganzjähriger Stallhaltung unter betonter Nutzung von Maissilage als Grundfutterquelle – einschließlich Sicherstellung einer hohen Produktivität der Milchkühe durch intensive Kraftfutterfütterung der großen ‚holsteinisierten‘ Milchkuhbestände.

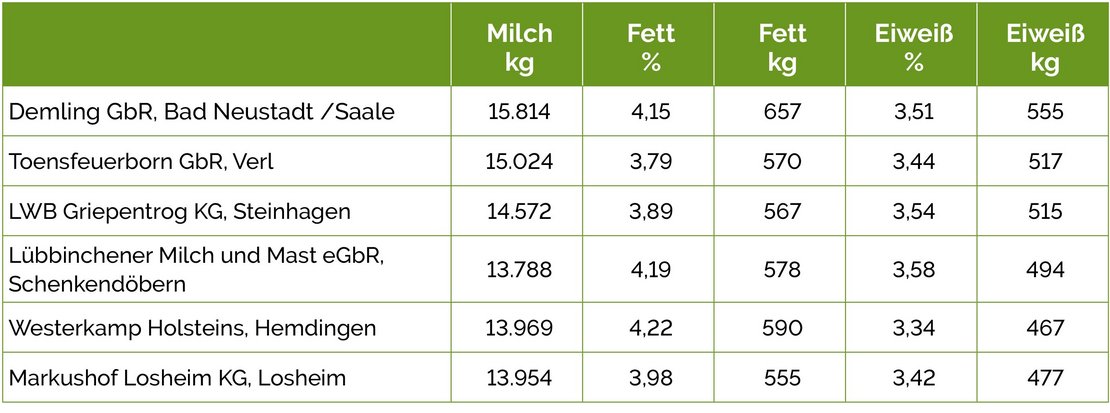

Werden die jüngsten einzelbetrieblichen Ergebnisse aus der Milchleistungsprüfung (MLP) analysiert, so finden sich zwischenzeitlich immer mehr Holstein-Kuhbestände mit mittleren Herdenleistungen von über 12.500 kg Milch/Kuh/Jahr in allen Regionen Deutschlands (Tab. 1). Und auch der realisierte Zuchtfortschritt (ΔG) beträgt oft mehr als 150 kg Milch/Kuh/Jahr (Brade, 2024).

Tab. 1: Ergebnisse aus der Milchleistungsprüfung (MLP) einiger ausgewählter deutscher Holstein-Herden* in 2024 (Auslesekriterium: Höhe der mittleren Fett- und Eiweißmenge)

Es darf deshalb davon ausgegangen werden, dass auch zukünftig eine generell weitere Zunahme der Produktivität der Kuhbestände zu erwarten ist; speziell in Ostdeutschland auf Basis des Holsteinrindes.

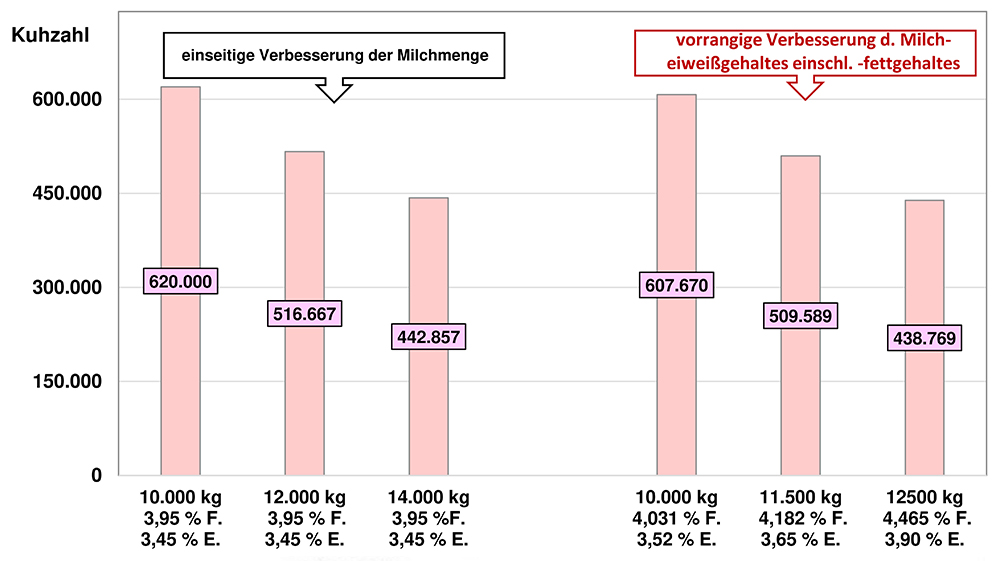

Ein zu erwartender weiterer schneller Leistungsanstieg lässt gleichzeitig einen weiter abnehmenden Kuhbestand in Ostdeutschland erwarten (Abb. 8).

Abb. 8: Erforderlicher Milchkuhbestand zur Erzeugung von ca. 0,46 Mill. t Milchfett- und Milcheiweiß (= 6,2 Mill. t Milch mit 3,95 % Milchfett und 3,45 % Milcheiweißgehalt) in Abhängigkeit von einer zu erwartenden weiteren kontinuierlichen Milchleistungssteigerung in Ostdeutschland Eiweiß), d.h. einer Erzeugung von ca. 0,46 Mill. t Milchfett- und Milchweiß, ausgegangen (vgl. Abb. 1), so reduziert sich der Kuhbestand in Abhängigkeit von der Höhe des weiteren Leistungsanstiegs.

In der Abbildung 8 ist der dafür erforderliche Kuhbestand aus der Blickrichtung von zwei differenzierten Zuchtziel- bzw. Managementansätzen aufgezeigt:

- einseitige weitere Verbesserung der Milchmengenleistung (bei Konstanthaltung des aktuellen Niveaus bezüglich des Milchfett- und Milcheiweißgehalts)

- weitere Verbesserung der Produktivität der Kühe durch zusätzlich Beachtung einer gezielten weiteren Erhöhung des Milchfett – und Milcheiweißgehalts in der Holsteinzucht.

Sehr hohe Milchleistungen stehen allerdings oft und in vielfacher Hinsicht in der öffentlichen Kritik. Ökonomische Zwänge – in Verbindung mit Umweltschutzaspekten – werden jedoch diesen Trend zweifellos weiter forcieren; auch wenn viele Verbraucher oder auch der Autor dieses Beitrages diese Entwicklung nicht immer umfassend befürworten wollen/können.

Gleichzeitig sind zweifellos auch in der Züchtung neue Wege zu gehen: weg von der einseitigen Betonung der Milchmengenmerkmale und klare Orientierung beispielsweise auf einen hohen Milcheiweißgehalt in der Holsteinzucht.

Das Managen einer 12.500-kg-Kuh (mit ca. 4,5 % Fett und 3,9 % Eiweiß) dürfte -aufgrund eigener langjähriger Erfahrungen des Autors in praxi wohl etwas leichter sein als die Sicherstellung von Herdenmittel über 14.000 kg Milch/Kuh/Jahr – abgesehen von weiteren, gut zu begründenden futterwirtschaftlichen Aspekten.

Da viele Betriebe derartig hohe Leistungen ihrer Milchkühe aber nicht dauerhaft sicherstellen können (oder wollen), dürften wohl zukünftig vor allem solche ostdeutschen Betriebe aus der Milcherzeugung aussteigen (unabhängig von ihrer Herdengröße), die eine derartig hohe tierindividuelle Milchleistung unter ganzjährigen Stallhaltungsbedingungen und mit hohem Kraftfuttereinsatz nicht dauerhaft zu managen vermögen. Damit verlagert sich gleichzeitig die ostdeutsche Milcherzeugung weiter in hochspezialisierte Betriebe mit einem hochqualifizierten Herdenmanagement und bester gesundheitlicher Vorsorge.

Mit anderen Worten: Fachkräftemangel ist längst zu einem bestimmenden Faktor für den Ausstieg aus der Milcherzeugung in Ostdeutschland geworden, der durch Unsicherheiten auf politischer Ebene, der geringen Wertschätzung einer hochproduktiven Tierhaltung in unserer Gesellschaft und den zu erwartenden negativen Folgen des längst zu beobachtenden intensiven Klimawandels weiter verstärkt wird.

FAZIT

Seit der Wiedervereinigung sind enorme Anstrengungen in Ostdeutschland unternommen worden, moderne tiergerechte Milchkuhhaltungen aufzubauen. Die bemerkenswerten Erfolge spiegeln sich beispielsweise auch bezüglich einer weit überdurchschnittlichen mittleren Milchmengenleistung je Kuh/Jahr auf Bundesebene wider. Aber auch hier hält der Strukturwandel unverändert an.

Oft fehlender qualifizierter Berufsnachwuchs in Verbindung mit generell hohen Kosten in der Milchkuhhaltung, unsicheren politischen Entscheidungen, geringe Gewinnmargen einschließlich der Gewährleistung hoher täglicher Tierhaltungsansprüche im Melk-, Fütterungs- oder Liegebereich über 365 Tage im Jahr waren/sind wichtige Gründe für die Aufgabe der Milchkuhhaltung auf einzelbetrieblicher Ebene.

Zu Wendezeiten hätte der Unterschied zwischen der bis dato zentralistisch-diktatorisch gelenkten Milchrinderzucht der DDR und den bäuerlichen Holstein-Zuchtprogrammen im Westen kaum größer sein können. Doch 35 Jahre aktive Holsteinzucht im Osten haben mehr als den bloßen Anschluss an das internationale Niveau gebracht. Heute kommt Holstein-Spitzengenetik gleichfalls aus den neuen Ländern, und die dortigen Milchkuhherden melken auf Rekordlevel.

Allerdings sollte die moderne Holsteinzüchtung, beginnend in Ostdeutschland, strategisch neu ausgerichtet werden: weg von weiteren einseitigen Milchmengensteigerungen und Hinwendung zur gezielten weiteren Verbesserung der Milchinhaltsstoffe zwecks Leistungssteigerung bei weiterer Verbesserung der Tiergesundheit unter Hochleistungsbedingungen und Klimaveränderungen in großen Tierbeständen bei ganzjähriger Stallhaltung.

DER DIREKTE DRAHT

Prof. Dr. habil. Wilfried Brade, Professor i.R.

TiHo Hannover und Norddeutsches Tierzucht-Beratungsbüro

E-Mail: wilfried.brade[at]t-online.de