Neue Versorgungsempfehlungen für Milchkühe

Der Ausschuss für Bedarfsnormen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie hat in jüngster Zeit das bisherige in Deutschland angewandte und gültige Futterbewertungssystem (GfE 2001) auf Aktualität hin überprüft. Grund hierfür war eine Auswertung zahlreicher Fütterungsversuche mit Rindern verschiedener Rassen, unterschiedlichen Alters und Laktationsstadien, vor allem aus Arbeiten am Agricultural Research Institute of Northern Ireland von Yan et al. 1997, Agnew and Yan 2000, Agnew et al. 2003, Yan et al. 2006 und Dong et al. 2015.

Energiebedarf von Milchkühen

Bei der Auswertung dieser Datenbasis (Daten von 1997–2015) stellten sich in Bezug auf den Energiebedarf von Milchkühen zwei grundsätzlich neue Aspekte heraus.

- Der Energie-Erhaltungsbedarf von Kühen, die auf eine hohe Milchleistung selektiert wurden, ist höher als bei den derzeit angewandten Versorgungsempfehlungen unterstellt. Dieses betrifft Milchkühe der Milchrassen und der Zweinutzungsrassen, weil sie einen höheren Grundumsatz haben als bisher (nach GfE, 2001) angenommen. Das betrifft nicht Kühe von Mastrassen.

So wird nun mit einem Erhaltungsbedarf, genauer gesagt, mit einem „leistungsunabhängigen Energiebedarf“ von 0,64 MJ umsetzbare Energie (ME)/kg0,75 gerechnet und nicht mehr, wie bisher, mit 0,49 MJ Nettoenergielaktation (NEL)/kg0,75. Eine z.B. 700 kg schwere Kuh hat somit einen Energieerhaltungsbedarf von 87 MJ ME. Nach bisherigen Annahmen lag dieser Wert bei 40 MJ NEL, was 67 MJ ME entsprechen würde.

- Der zweite neue Aspekt betrifft den Teilwirkungsgrad, also die Umsetzung der Energie in Milch. Nach neuer Datengrundlage wird hierfür nun nicht mehr von 60 % ausgegangen, sondern von 66 %. „Die durch Züchtung erreichte höhere Leistung bei gleicher Energieaufnahme beruht nicht auf einer effizienteren Verwertung, sondern auf einer stärkeren Priorisierung der Milchleistung gegenüber dem Erhalt oder Aufbau von Körpersubstanz.“, so Agnew und Yan (2000).

Somit ist der Leistungsbedarf für 1 kg ECM (Energiegehalt der Milch = 38,5 * g Fett + 24,2 * g Eiweiß *16,5 * g Laktose = 3,15 MJ/kg ECM) 3,15, dividiert durch 0,66, demnach 4,77 MJ (gerundet: 4,8 MJ) (GfE 2023).

Dieser Teilwirkungsgrad für die Verwertung der umsetzbaren Energie (ME) in Milch ist mit 0,66 sehr konstant und unabhängig von der Rationszusammensetzung, dem Leistungsniveau und dem Genotyp.

Diese beiden wesentlichen Erkenntnisse waren hauptsächlich für die grundlegende Überarbeitung der bisherigen Versorgungsempfehlungen verantwortlich.

Vorab zusammengefasst: Was wird neu?

- Abkehr von der Nettoenergie Laktation (NEL):

- neue Basis: Umsetzbare Energie (ME)

- Abkehr vom Parameter nutzbares Rohprotein am Dünndarm (nXP):

- neue Basis: sidP (small intestinal digestible Protein: dünndarmverdauliches Protein) bzw. dünndarmverdauliche Aminosäuren

- neue Abkürzungen der Rohnährstoffe (Anpassung an internationale Nomenklatur):

- XP –> CP, Crude Protein

- XL –> CL, Crude Lipid

- XA –> CA, Crude Ash

- Abkehr vom Parameter Rohfaser (da diese nur einen geringen Teil der Faserstoffe abbildet)

- neue Basis: NDF, ADF

„Zurück“ zur Umsetzbaren Energie

Grundsätzlich haben die energetische Futterbewertung und die Bedarfsbestimmung beide die Aufgabe, die Energieverluste von der Aufnahme über das Futter bis hin zum Produkt (z.B. Milch) abzuschätzen.

Jedes Futtermittel enthält eine bestimmte Menge an Bruttoenergie. Dieses ist die Wärmeenergie bei vollständiger Verbrennung (freigesetzte Wärme im Bombenkalorimeter). Sie ergibt sich aus den konkreten Gehalten an Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten in jedem Futter- oder auch Nahrungsmittel.

- Bruttoenergie im Futter (Brennwert) = 100 %

- 1 g Rohprotein (CP) = 23,6 kJ

- 1 g Rohfett (CL) = 39,8 kJ

- 1 g Stärke = 17,3 kJ

- 1 g Zucker = 16,0 kJ

- 1 g organischer Rest = 18,9 kJ

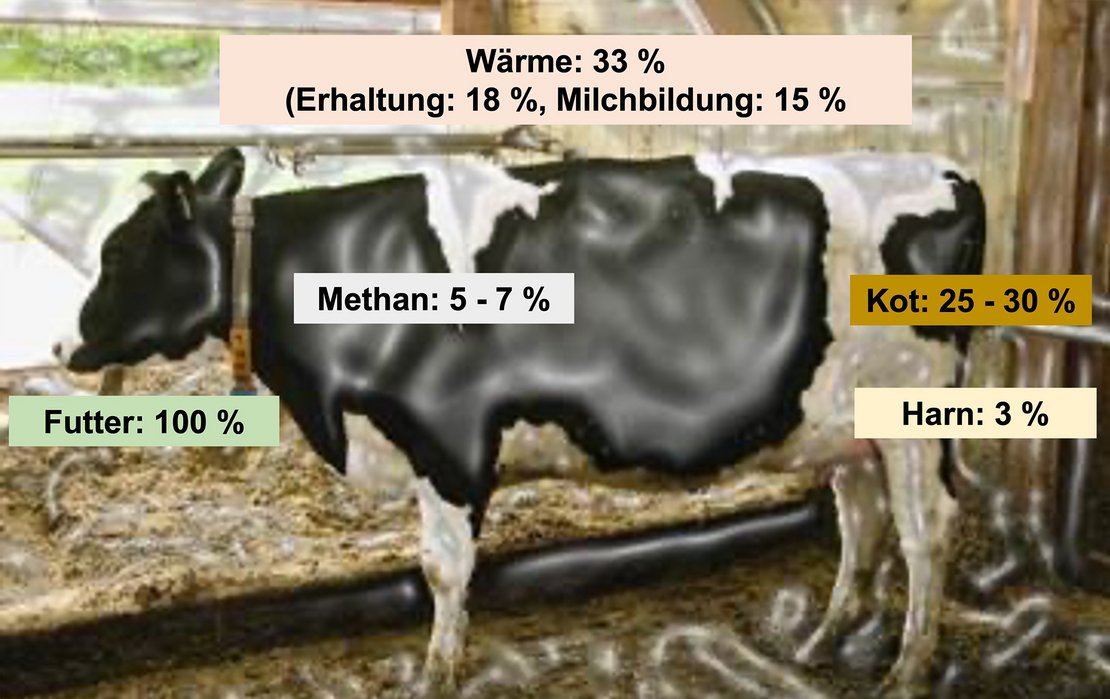

Diese in den Nährstoffen gespeicherte Energie kann das Tier jedoch nicht zu 100 % verdauen. Bei Kühen wird i.d.R. mit 25 bis 30 % Energieverlusten über den Kot gerechnet. Weitere Energieverluste entstehen durch den Harn (ca. 3 %) und die v.a. bei der Pansenfermentation entstehenden Gärgase (Methan: 5 - 7 %). Werden diese 3 Verlustquellen – Kot-, Harn-, Methan-Energie – von der Bruttoenergie abgezogen, bleibt dem Tier die umsetzbare Energie (ME). Darüber hinaus entstehen Wärmeverluste bei der Energieverwertung in Größenordnung von 33 % (Übersicht 1).

Das Ziel des Tieres ist stets, die aufgenommene Energie maximal möglich auszunutzen. Diese Zusammenhänge und Vorgänge im Tier, die Verlustquellen und die Größenordnungen dieser Verluste sind lange bekannt. Auch das bisherige Energiebewertungssystem auf der Basis der Nettoenergie Laktation (NEL) basiert letztlich auf der umsetzbaren Energie (ME). Unter Berücksichtigung der Gehalte an verdaulichen Nährstoffen wurde die ME berechnet und dann mittels einer von der Umsetzbarkeit der Energie abhängigen Größe in NEL umgerechnet. Die meisten NEL-Bedarfswerte wurden aus einem konstanten Verwertungsfaktor von 0,6 aus der ME abgeleitet, da, wie eingangs bereits beschrieben, im bisherigen NEL-System eine Verwertung der ME von 60 % angenommen wurde.

Das neue System ist nicht grundsätzlich verschieden zum alten System. Neu wird nun aber die Vorgehensweise zur Ermittlung der ME sein, die präzisere Bestimmung des Bedarfs der Milchkühe und dass zwischen der Futterbewertung und der Bedarfsermittlung eine klare Trennung vollzogen wird.

So sind z.B. die unvermeidbaren Wärmeverluste abhängig von der Leistung der Tiere (Milchbildung, Wachstum etc.) und somit tierbedingt und nicht futtermittelbedingt. Auch können diese daher nicht konstant sein. Das bedeutet, dass die ME-Verwertung nicht von der Futterqualität, sondern im Tier bestimmt wird. Daher wird im neuen ME-System der Wärmeverlust beim Energiebedarf der Tiere berücksichtigt.

Auch wurde bisher der Einfluss der Futteraufnahme auf die Verdaulichkeit, die entstehende Methan- und Harn-Energiemenge beim Bedarf für die Milchbildung berücksichtigt und zwar mittels eines pauschalen Zuschlags. Neu wird jetzt sein, dass der Einfluss der Futteraufnahme auf die Verdaulichkeit und die Methanenergiemenge jeweils separat geschätzt und dem energetischen Wert der Ration bei gegebener TM-Aufnahme zugerechnet werden. Die zu berücksichtigende Harnenergiemenge ist hingegen nicht von der Höhe der Futteraufnahme abhängig, sondern von der Rohproteinaufnahme.

Die neue Energiebewertung auf der Grundlage der ME erlaubt eine bessere Vergleichbarkeit des Futterwertes über alle Tiergruppen hinweg (auch wenn die Bewertung des Netto zur Verfügung stehenden Energieangebotes zielführender erscheinen mag). Die Verwertung der ME in Netto für einzelne Leistungen eines Rindes [Milchsynthese, Muskelwachstum, physische Arbeit (z.B. bei Weidegang), Trächtigkeit, eigene Erhaltung] ist abhängig von der Nutzungsrichtung und der Leistungsfähigkeit des Tieres. Sie ist aber keine Eigenschaft des Futters. Damit erfolgt jetzt eine klare Trennung von Futtermittelbewertung und Bedarfsermittlung. Mit der ME kann besser zwischen dem Energielieferungsvermögen der Futtermittel und dem Energiebedarf der Tiere unterschieden werden.

Dreistufiges Verfahren zur ME-Berechnung

Die neue Berechnung der ME erfolgt konsequent über die Bruttoenergie (GE) und die verdauliche Energie (DE) und zwar auf Grundlage des dreistufigen Verfahrens mit 3 biologischen Größen:

- Verdaulichkeit der Energie (ED):

• Verdaulichkeit der organischen Masse (OMD, %) minus ED (%) = 3,3 %

- Harn-Energie (UE):

• 3,7 kJ/g Rohprotein

- CH4-Energie:

CH4-Energie (MJ/kg organischer Masse, OM) = 0,7 + 0,014 OMD (%)

Die diesbezügliche Vorgehensweise ist folgende:

- 1. Berechnung der Verdaulichkeit der Energie, aus:

- Verdaulichkeit der organischen Masse (OMD),

- Brennwert (Bruttoenergie),

- Rohasche (CA) eines Futtermittels

- 2. Abschätzung der Harnenergieverluste:

- anhand des Rohproteingehaltes

- 3. Schätzung Methanenergieverluste:

- anhand der Verdaulichkeit der organischen Masse (OMD)

- anhand der Verdaulichkeit der organischen Masse (OMD)

Die konkreten Schritte hierfür sind:

- Bestimmung des Brennwertes (Bruttoenergie, GE) mittels Kalorimetrie und Analyse des CA-Gehaltes. Wenn keine Kalorimetrie möglich ist, wird der Gehalt an GE folgendermaßen berechnet:

GE (kJ/kg OM) = (23,6 CP + 39,8 CL + 17,3 Stärke + 16,0 Zucker + 18,9 OR)/(1-CA/1000); OR ist der organische Rest; alle Nährstoffangaben in g/kg TM - Bestimmung der Verdaulichkeit der organischen Masse (OMD, %) in vivo oder in vitro

- Berechnung der Energieverdaulichkeit (ED, %)

- Berechnung der Harnenergie-Verluste

- Berechnung der CH4-Energieverluste

- Berechnung der ME geschieht dann nach folgender Gleichung:

ME (MJ/kg TM) =[(GE (MJ/kg OM) * (OMD (%) – 3,3) / 100 – 0,0037 * CP (g/kg OM) – (0,7 + 0,014 OMD (%))] * (1-CA (g/kg TM)/1000)

Futteraufnahme wird berücksichtigt

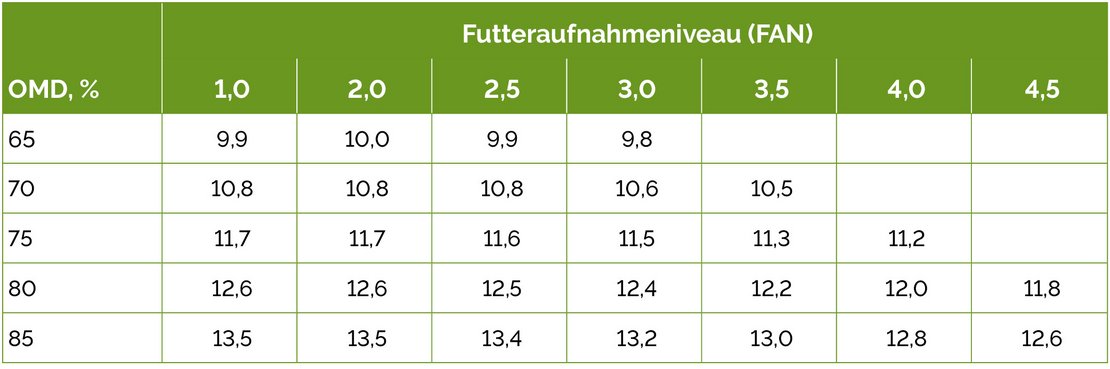

Mit steigender Futteraufnahme erhöht sich die Passagerate des Futters. Dadurch verringert sich deren Verweildauer im Verdauungstrakt, was letztlich mit einer geringeren Verdaulichkeit verbunden ist. Gleichzeitig wird damit aber auch weniger Methan pro kg verdauter organischer Masse gebildet. Da sich diese beiden Aspekte kompensieren (können), bleibt der Gehalt an umsetzbarer Energie bis zu einer gewissen Futteraufnahme weitgehend konstant. Anhand nachfolgender Tabelle wird dieses verdeutlicht (Übersicht 2).

Übersicht 2: Orientierungswerte für den ME-Gehalt (MJ/kg organischer Masse) in Abhängigkeit von der Verdaulichkeit der organischen Masse (OMD) und dem Futteraufnahmeniveau (FAN)

Die Höhe der Futteraufnahme beeinflusst den Energiegehalt der Rationen. Diese Zusammenhänge werden nun ganz konkret bei der Rationsberechnung berücksichtigt.

Das sogenannte Futteraufnahmeniveau (FAN) orientiert sich an der für die Deckung des Energie- und Nährstoff-Erhaltungsbedarfs in etwa notwendigen Futteraufnahme. So wird davon ausgegangen, dass dieses Futteraufnahmeniveau 1 (FAN1) einem täglichen TM-Verzehr von 50 g/kg metabolischer Körpermasse (LM0,75) entspricht.

Eine z.B. 700 kg schwere Kuh (=136 kg LM0,75) würde für die Deckung ihres Erhaltungsbedarfs eine Futteraufnahme von 6,8 kg TM realisieren müssen. Wenn sie nun eine Futteraufnahme von 20,5 kg TM hat, entspräche dieses einem Futteraufnahmeniveau von 3,0 (20,5/6,8 = 3,0). Bei einer Futteraufnahme von 24 kg TM wäre es eine FAN von 3,5 (24/6,8 = 3,5).

Wenn nun beispielhaft die Futterration zu 75 % verdaulich wäre (also eine Verdaulichkeit der organischen Masse von 75 % hätte), entspräche diese Verdaulichkeit einem Energiegehalt von 11,7 MJ ME/kg OM, und zwar bei einem FAN von 1. Dieselbe Ration würde bei der oben genannten ersten Kuh mit einer Futteraufnahme von 20,5 und folglich einem FAN von 3,0 einen Energiegehalt von 11,5 MJ ME/kg OM aufweisen. Bei der zweitgenannten Kuh mit der höheren Futteraufnahme von 24 kg TM, welche einem FAN von 3,5 entspricht, hätte dieselbe Futterration dann „nur“ noch einen Energiegehalt von 11,3 MJ ME/kg OM.

Alle in Analysenprotokollen oder Tabellenwerken ausgewiesenen Energiegehalte von jeglichen Futtermitteln, ob Silagen oder Kraftfuttermischungen, gelten immer für das FAN 1. Diese aber eben dargestellten Veränderungen des Energiegehaltes mit unterschiedlicher Höhe der Futteraufnahme und damit der erzielbaren Leistung aus einer Futterration werden zukünftig bei der Rationsberechnung berücksichtigt. Somit hat die Höhe der Futteraufnahme einen großen Einfluss auf die Verdaulichkeit und folglich auf die Ausbeute an ME eines gefressenen Futtermittels bzw. der Ration und ebenfalls an verdaulichem Protein im Dünndarm.

Die Höhe der Futteraufnahme nimmt also auch auf die Eiweißabbauprozesse im Pansen Einfluss. Eine steigende Futteraufnahme führt zu einem geringeren Umfang des Proteinabbaus im Pansen und folglich zu einem höheren Anteil an im Pansen unabbaubarem Protein (UDP).

Damit ist die Vorhersage der mit einer Ration erreichbaren Futteraufnahme sehr bedeutend für die Berechnung der möglichen Leistung mittels einer Futterration.

Energiebedarf

Wie eingangs bereits geschrieben, wird nun mit einem Energieerhaltungsbedarf einer laktierenden Kuh von 0,64 MJ ME/kg0,75 gerechnet. Das wären z.B. bei einer 700 kg schweren Kuh 87 MJ ME (700 kg = 136 kg0,75; 136*0,64 = 87 MJ ME). Bei trockenstehenden Kühen wird mit einem Energieerhaltungsbedarf von 0,50 MJ ME/kg0,75 gerechnet.

Der Leistungsbedarf für die Milcherzeugung richtet sich nach wie vor nach den Inhaltsstoffen in der Milch. Inhaltsstoffreichere Milch hat einen höheren Energiegehalt als „dünnere“ Milch. 1 Kilogramm ECM mit 4 % Fett, 3,4 % Eiweiß und 4,8 % Laktose hat somit einen Energiegehalt von 3,15 MJ. Bei einer Verwertung der ME für die Milchbildung, die nun mit 66 % angegeben wird (Verwertungsfaktor der ME für die Milchbildung: 0,66) errechnet sich folglich ein Leistungsbedarf von 4,8 MJ ME für 1 kg ECM.

Diese Verwertung der ME für die Milchbildung ist für die Bedarfsermittlung neben der ME die wichtigste Größe und sie weist eine hohe Konstanz auf, unabhängig vom Leistungsniveau und vom Genotyp.

Aus dem Erhaltungs- und Leistungsbedarf ergibt sich dann der Gesamtenergiebedarf. Dieser ist bei schwereren Rassen bzw. Tieren (ca. 750 kg LM) im Bereich zwischen 30 und 35 kg Milch und bei etwas leichteren Tieren (ca. 650 kg LM) im Bereich zwischen 25 und 30 kg nach den neuen und alten Bedarfsempfehlungen etwa gleich groß. In diesem Bereich kompensieren sich die gegenläufigen Effekte des Erhaltungs- und Leistungsbedarfs (nach neueren Erkenntnissen wird ein höherer Erhaltungsbedarf bei laktierenden Milchkühen angenommen und eine höhere Verwertung der ME für die Milchbildung).

Abkehr von nXP

Das Konzept des neuen Proteinbewertungssystems nach GfE (2023) unterscheidet sich maßgeblich vom Proteinbewertungssystem nach GfE (2001).

Die bisherige Proteinbewertung mit dem zentralen Merkmal nXP wies letztlich 3 Kritikpunkte auf. Sie unterstellte konstante Werte für den Aminosäurengehalt im nXP (mit 73 %), für die Absorbierbarkeit dieser Aminosäuren (mit 85 %) und für die Verwertung dieser absorbierten Aminosäuren (mit 75 %). Auf Basis dieser unterstellten konstanten Faktoren ergab sich, dass der nXP-Bedarf einer Kuh 2,1 mal so hoch sein musste wie der eigentliche Nettobedarf an Eiweiß bzw. Aminosäuren.

Die Verdaulichkeit und Absorbierbarkeit des Proteins bzw. der Aminosäuren sind aber keine festen Größen, sondern, ebenfalls wie bei der Energie, abhängig von der Passagegeschwindigkeit, also von der Höhe der Futteraufnahme.

Im neuen Proteinbewertungssystem wird nun richtigerweise berücksichtigt, dass die Aminosäurengehalte im Mikrobenprotein und im UDP und auch die Dünndarmverdaulichkeit des Proteins variabel sind. Damit einhergehend wird die Proteinbewertung zukünftig auf dem dünndarmverdaulichen Protein (sidP: small intestinal digestible Protein) basieren und nicht mehr auf dem nXP. Das sidP ist die Summe des im Dünndarm verdaulichen Aminosäuren-Stickstoffs x 6,25.

Auch werden nun die Rohproteinverluste im Zuge der Verdauung im Dünndarm bei der Futterbewertung berücksichtigt. Im nXP-System wurden diese Verluste bei der Ermittlung des nXP-Bedarfs der Milchkuh einkalkuliert. Neu wird ebenfalls sein, dass auf Basis konkreter Aminosäuren (sidAA: small intestinal digestible Amino Acid; erst einmal Methionin und Lysin) bilanziert werden kann.

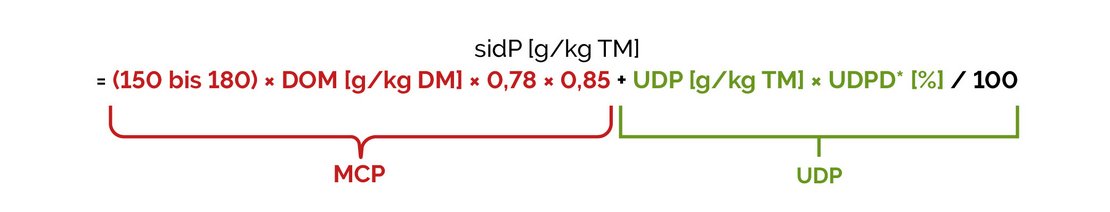

Sowohl das „alte“ nXP als auch das „neue“ sidP setzt sich aus dem mikrobiellen Rohprotein (MCP) und dem UDP zusammen. Aber bei der Ermittlung des sidP werden Verdauungsvorgänge im Tier wesentlich exakter berücksichtigt als im nXP-System.

Die Ermittlung des mikrobiellen Rohproteins (MCP) erfolgt auf der Grundlage der verdaulichen organischen Masse (DOM) der Futtermittel bzw. einer Ration. Je höher die DOM ist, umso mehr MCP kann gebildet werden.

Für die Ermittlung des UDP-Anteils im Futtermittel bzw. einer Ration sind die Abbaueigenschaften im Pansen ausschlaggebend. Auch hierfür ist die Futteraufnahme und folglich Passagerate des Futters relevant. Je höher die Futteraufnahme ist, desto kürzer ist die Verweilzeit des Futters im Pansen und umso niedriger demnach der Rohprotein-Abbau im Pansen. Folglich sinkt der Anteil des im Pansen abgebauten Rohproteins (RDP, ruminal degraded protein) am gesamten CP des Futtermittels bzw. der Ration und steigt der UDP-Anteil.

Um diese Zusammenhänge zukünftig zu berücksichtigen, sind folgende Parameter des ruminalen Eiweißabbaus notwendig:

- schnell im Pansen abbaubare Fraktion, a

- potentiell im Pansen abbaubare Fraktion, b

- Abbaurate von b

- Verzögerungszeit des Abbaus im Pansen, lag

- Passagerate, k

Auch beeinflusst die Höhe der Futteraufnahme die Menge an mikrobiellem Protein (MCP). So nimmt bei hohen Futteraufnahmen über 22 kg TM die MCP-Bildung pro kg DOM zu.

Im letzten Schritt für die Berechnung des sidP-Gehaltes werden das MCP und das UDP noch mit ihrer Verdaulichkeit und das MCP mit dem Aminosäuren-Anteil im MCP multipliziert:

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass bei der neuen Proteinbewertung folgende Aspekte neu sind:

- Dünndarmverdauliches Protein (sidP: small intestinal digestible Protein) bzw. Aminosäuren (sidAA: small intestinal digestible Amino Acid) berücksichtigt:

- Futteraufnahme und Passagerate für die Kalkulation der mikrobiellen Proteinsynthese und des UDP (dynamisches Modell),

- getrennte Ermittlung der Verdaulichkeit des mikrobiellen Proteins und des UDP

- Kalkulation der verdaulichen Aminosäuren, wenn diese bei der Futterbewertung ausgewiesen werden

- Verwertung des Proteins bzw. der Aminosäuren im Stoffwechsel werden dem Bedarf zugeordnet

- dafür wird jeder Verlust (Kot-N, Harn-N, Oberflächen-N) einzeln berechnet und berücksichtigt

Futtermittelanalyse und Tabellenwerte

Bezüglich der neuen Energiebewertung ändert sich am Analysenprotokoll wenig, da auch in der Vergangenheit neben dem Gehalt an NEL immer auch der Gehalt an ME ausgewiesen wurde, nur dass der „neue“ ME-Gehalt nicht identisch und gleichzusetzen ist mit dem „alten“ ME-Gehalt. Namhafte Labore werden, zumindest für eine gewisse Zeit, sowohl die „alten“ als auch die „neuen“ Werte parallel ausweisen. Neu hinzu kommt die Ausweisung des Gehaltes an Bruttoenergie.

Für die neue Proteinbewertung werden die Gehalte an Rohprotein (CP), Aminosäuren und organischer Masse (OM) benötigt. Die Bestimmung der Verdaulichkeit der organischen Masse (OMD) ist eine bereits etablierte Analysenmethode in den Futtermittellaboren, da dieser Wert ebenfalls bei der bisherigen Energieschätzung benötigt wurde.

Weiterhin werden nun die Abbauparameter des CP-Abbaus im Pansen, die Verdaulichkeit des UDP und der im Pansen nicht abgebauten Aminosäuren (UDAA) benötigt. Dieses ist aber nur mit aufwändigen und teuren Analysemethoden ermittelbar und daher derzeit nicht breitflächig etabliert. Insofern sind für diese Parameter erst einmal Futterwerttabellen notwendig.

Die DLG hat im Juli 2025 eine diesbezüglich aktualisierte Futterwerttabelle für Wiederkäuer publiziert. Diese kann auf der Homepage der DLG unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.dlg.org/landwirtschaft/tierhaltung/futtermittelnet/fachinfos-rinder

Gehalte an sidP und sidAA

Die Gehalte an sidP und sidAA werden nicht zwingend bei den Futtermittelanalysenprotokollen ausgewiesen, da diese bei der eigentlichen Rationsberechnung noch an das tatsächliche Futteraufnahmeniveau angepasst werden müssen und daher dort berechnet werden.

Sollten sie aber dennoch auf den Analysebefunden stehen, so bezieht sich diese Angabe immer auf die Basis des Futteraufnahmeniveaus 1 (FAN 1: Fütterung auf Erhaltungsniveau). Gleiches gilt für die in der Futterwerttabelle enthaltenen Gehalte an sidP.

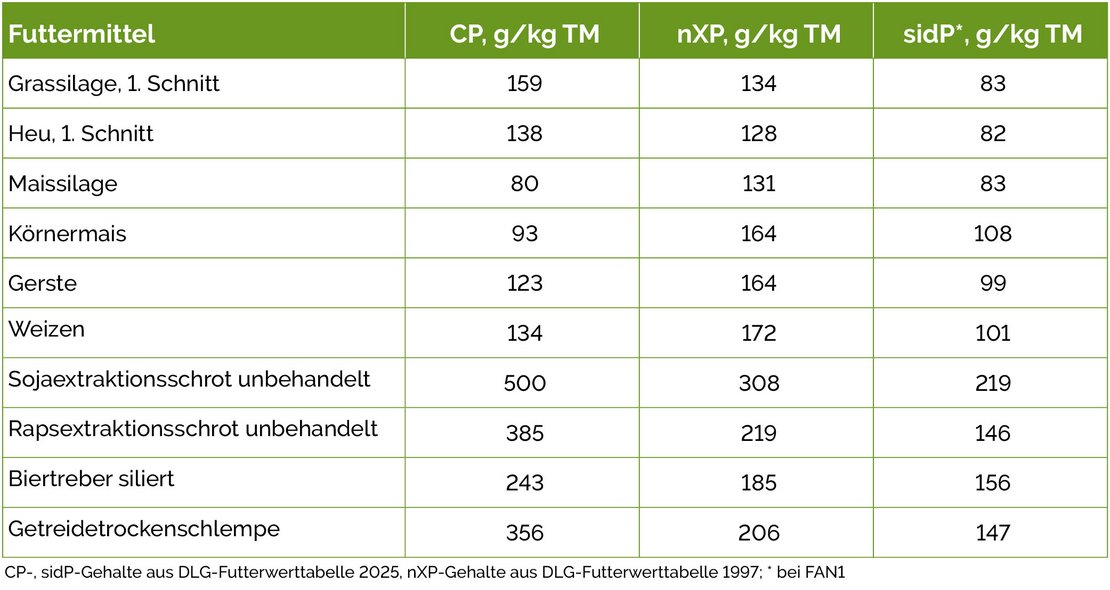

Für eine erste Orientierung, in welcher Größenordnung sich die Gehalte an sidP in üblichen Futtermitteln bewegen, sind in der Übersicht 3 die Gehalte an Rohprotein (CP), nutzbarem Rohprotein (nXP) und dünndarmverdaulichem Protein (sidP) vergleichend nebeneinander dargestellt.

Die sidP-Gehalte entsprechen bei den meisten Futtermitteln in etwa 60 – 70 % des jeweiligen bisher bekannten nXP-Gehalts.

Zur Beurteilung der Eiweißversorgung werden weitere neue Parameter eine Rolle spielen, das im Pansen abgebaute (verfügbare) Rohprotein (RDP, Ruminally Degraded Crude Protein) und die RMD (Ruminale Mikrobielle Differenz, RDP-MCP-Differenz) zur Beschreibung der mikrobiellen Stickstoffversorgung.

Rationsberechnung – was ändert sich?

Die wesentlichste Änderung bei den neuen Rationsberechnungen für Milchkühe ist die konkrete Berücksichtigung des Futteraufnahmeniveaus, sowohl für die Energielieferung der Ration als auch für die daraus gebildete Menge an Mikrobenprotein und für das UDP.

Bei gleicher Rationszusammensetzung, aber unterschiedlicher Futteraufnahme werden demnach auch unterschiedliche ME-Gehalte und sidP- bzw. sidAA-Konzentrationen angewendet.

Bei der Eiweißversorgung verändern sich bis zu einem FAN3,4 die sidP-Gehalte einer Ration bei steigender Futteraufnahme nur unwesentlich, bei höherer Futteraufnahme steigt die sidP-Konzentration mit zunehmender Futteraufnahme deutlich an, aufgrund der höheren mikrobiellen Proteinsynthese im Pansen.

Bedarfsmengen und notwendige Gehalte

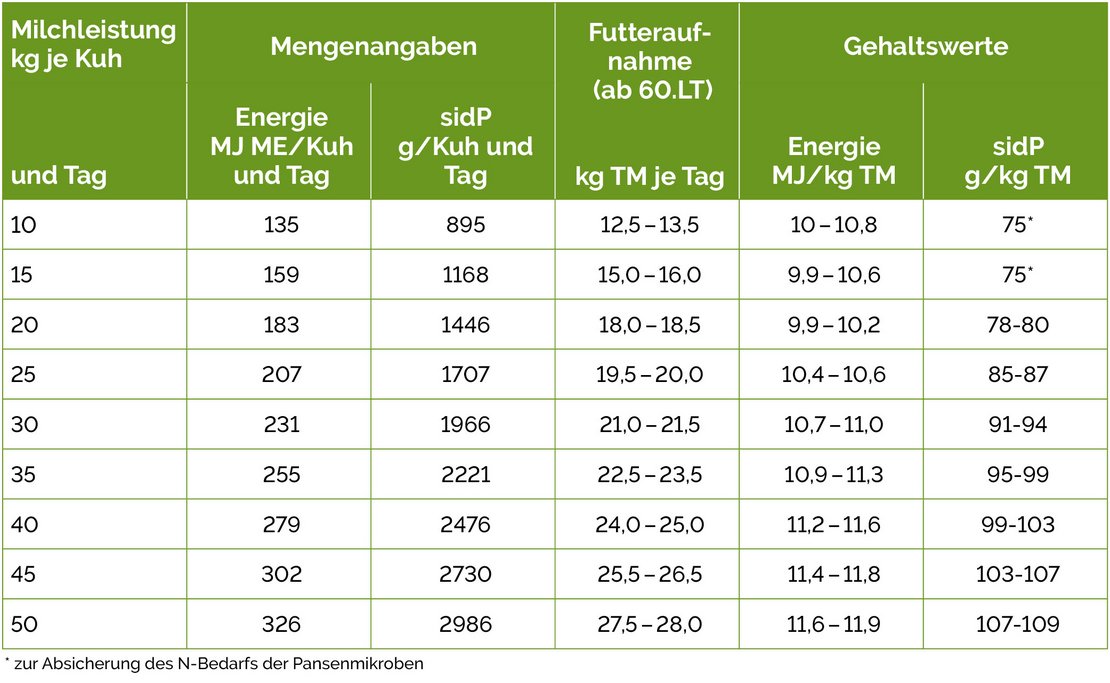

Die nachfolgende Übersicht 4 zeigt die Bedarfsmengen an Energie (ME) und Eiweiß (sidP) sowie die sich bei den dargestellten Futteraufnahmen daraus ergebenen Gehalte in den Rationen für Milchkühe.

Übersicht 4: Empfohlene Versorgung von Milchkühen mit Energie, dünndarmverdaulichem Protein (sidP) (700 kg LM, 4 % Fett, 3,4 % Eiweiß, 4,8 % Laktose; ohne Trächtigkeit, ab 2. Laktation)

(Quelle: DLG-Information 1/2025 “Rationsoptimierung und Fütterungskontrolle bei Milchkühen“ – derzeit in Arbeit) und Gehaltswerte in den Rationen

An dieser Stelle soll nochmals erwähnt werden, dass Tiere grundsätzlich keinen Bedarf an bestimmten Inhaltsstoffkonzentrationen in den Rationen haben, sondern immer einen entsprechenden Mengenbedarf. Die dann mit den Rationen ausgewiesenen Gehaltswerte ergeben sich stets aufgrund der dabei unterstellten Futteraufnahme. Hierfür und für eine hohe Futter- und Nährstoff-Effizienz ist also die Kenntnis der tatsächlichen Futteraufnahme der Herde bzw. der Tiergruppen zwingend notwendig.

FAZIT

Mit der Erarbeitung und Anwendung der neuen Versorgungsempfehlungen für Milchkühe verbindet sich der Gedanke, eine bessere Vorhersage der Leistung mit der entsprechenden Fütterung treffen zu können sowie die Kühe noch näher an ihrem tatsächlichen Bedarf und damit effizienter zu füttern.

Auch wenn vielfach als Ziel für die Einführung dieser neuen Versorgungsempfehlungen Herbst 2025 genannt wurde, so bedeutet dieses vielmehr, dass ab Herbst/Winter 2025 die Hilfsmittel und Werkzeuge, wie Analysen und Rationsberechnungsprogramme, verfügbar sind, um Schritt für Schritt in die Umsetzung gehen und Erfahrungen sammeln zu können.

DER DIREKTE DRAHT

Prof. Dr. Katrin Mahlkow-Nerge

HAW Kiel – Hochschule für Angewandte Wissenschaften

University of Applied Sciences

Fachbereich Agrarwirtschaft

Güner Kamp 11

D-24783 Osterrönfeld

E-Mail: katrin.mahlkow-nerge[at]haw-kiel.de

Fotos (Katrin Mahlkow-Nerge)