Mit der Aufnahme des Erstkolostrums erhält das neugeborene Kalb lebensnotwendige Nährstoffe sowie mütterliche Antikörper (Immunglobuline) und Immunzellen für die passive Abwehr. Kolostrum befördert den Abgang des Darmpechs, unterstützt die Darmbesiedelung mit Bakterien, regt Verdauungs- und Stoffwechselprozesse sowie das Darmzottenwachstum an. Deswegen sind neugeborene Kälber fachgerecht mit hochwertigem und hygienisch einwandfreiem Kolostrum zu versorgen. Dr. Bernd Fischer, LLG Sachsen-Anhalt, ZTT Iden und Dr. Annette Schliephake, Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, befassen sich nun im aktuellen Fachartikel mit der Fragestellung, was eine praktisch gute Kolostrumversorgung ausmacht und inwieweit sie die Abwehr der Kälber gegen Erkrankungen, insbesondere gegen Neugeborendurchfall, unterstützt.

Mit einer guten Kolostrumversorgung Durchfallraten senken!

Tiere und Methode

In den ersten Lebenstagen spiegelt die Höhe des Antikörper- oder Immunglobulingehaltes die Kolostrumversorgung wider. Hohe Antikörpergehalte stärken die Abwehr gegen potenziell pathogene Keime und reduzieren das Erkrankungsrisiko. Daher ist als Gradmesser des Kolostrummanagements das Immunglobulin G1 (IgG) im Blut der Kälber untersucht worden. Die Entnahme erfolgte einmalig aus der Halsvene im Zeitraum von 24 Lebensstunden nach Geburt bis zum 5. Lebenstag vor der Morgenfütterung. Von einem Probenteil ist das kleine Blutbild aus frischem Vollblut bestimmt worden. Der andere Teil wurde zentrifugiert und als Serum in 2 ml Eppendorf-Gefäße gesammelt und bei -18 ˚C gelagert. Die darauffolgende Untersuchung des Immunglobulingehaltes wurde in einem akkreditierten Labor für Veterinärdiagnostik nach der Sandwich-ELISA Methode durchgeführt.

Es wurden 83 männliche und weibliche Kälber in die Auswertung einbezogen. Davon gehörten 76 der Rasse Deutsche Holstein an. 7 waren Kreuzungskälber aus Anpaarungen von DH-Kühen mit Fleischrindbullen.

Nach der Kalbung in einer Gruppenkalbebox kamen die Kälber für 14 Lebenstage in ein gesäubertes und desinfiziertes Einzeliglu. Während der betrieblichen Arbeitszeit wurden die Kälber nach der Geburt aus der Kalbebox entnommen. Hierbei ist das Geburtsgewicht sowie die Menge, Zeitpunkt und der Brix%-Wert des verabreichten Kolostrums zur ersten Tränke erfasst worden. Versorgungsziel war, den neugeborenen Kälbern in den ersten zwei Lebensstunden Erstkolostrum bis zur Sättigung per Nuckelflasche anzubieten. Danach sind die Kälber zu den routinemäßigen Fütterungszeiten versorgt worden. Für die ersten beiden Tränken wurde Erstgemelk, für die dritte Tränke Zweitgemelk verwendet. Anschließend ist bis zum 14. Lebenstag pasteurisierte Vollmilch in 2- bis 3 l -Gaben verabreicht worden. Die tägliche Vollmilchgabe betrug 6 bis 7,5 l je Kalb.

Zusätzlich ist von 49 Kälbern ab dem 3. bis 15. Lebenstag im Abstand von 2 Tagen eine Kotprobe per Probebecher gewonnen worden. Hierbei wurde die Kotkonsistenz wie folgt kategorisiert: fest; pastös; breiig; suppig; wässrig. Die Proben sind gekühlt aufbewahrt und im Labor des Landesamtes für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Abt. Veterinärmedizin in Stendal auf potenziell pathogene Darmkeime nach den dort angewandten Methoden untersucht worden.

Das Kolostrum wurde nach der Kalbung zur nächsten routinemäßigen Melkzeit (3 Melkungen je Tag) im Melkstand gewonnen und anschließend mit einem handelsüblichen Säuregemisch auf einen pH-Wert von 6,0 angesäuert sowie im Kühlschrank bei 1-3 °C gelagert. Das Zweitgemelk wurde gesondert gesammelt und wie das Erstgemelk angesäuert und gekühlt gelagert.

Die Erwärmung des Kolostrums erfolgte in 5 l-Metalleimern unter Temperaturkontrolle und ständigem Umrühren im bis zu 60 °C heißen Wasserbad. Nach Erreichen der Temperatur von 40 °C wurde die Nuckelflasche befüllt und das Kalb getränkt. Die nachfolgenden Tränkungen erfolgten über Nuckeleimer. Das Kolostrum wurde nicht muttergetreu verabreicht. Im Erstgemelk erfolgte vor der ersten Tränkegabe die Dichtemessung mittels digitalem Refraktometer.

Ausgewählte Merkmale der untersuchten Kälber

In Tabelle 1 sind ausgewählte Angaben der einbezogenen Kälber dargestellt. Im Mittel wurden die Neugeborenen am Ende der ersten Lebensstunde mit 1,9 l Erstkolostrum bei Brix % -Angaben in der Ersttränke von 23,1 versorgt. Ab einem Brix %-Wert von mindestens 22 sind ausreichend hohe Immunglobulingehalte für die Erstversorgung zu erwarten (RODENS, 2012). Somit kann im Mittel von der Verabreichung hochwertigen Kolostrums ausgegangen werden.

Die IgG-Gehalte in Tabelle 1 sind mit 48,1 mg/ml im Vergleich mit Angaben von FREITAG et al. (2009) (30 ± 13 IgG mg/ml) erhöht. Auffällig ist die hohe Streuung von 30,7 mg/ml, das entspricht 64 % vom Mittelwert, die Ergebnisse von FREITAG et al. (2009) streuten mit 43 % um den Mittelwert. Die hohen mittleren IgG-Gehalte und die hohe Streuung der eigenen Ergebnisse deuten einerseits auf eine gute Versorgung mit Kolostrum, aber auch andererseits auf Reserven im Management hin.

Der mittlere Hb-Wert von 6,1 mmol/l erreichte den in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (Stand 2016) angegebenen Wert von 6,0 mmol/l, doch 37 Kälber, das sind 44,5 %, unterschritten 6,0 mmol/l.

Die Ergebnisse der semiquantitativen Untersuchung auf potenziell pathogene Darmkeime sind für mittel- und hochgradige Nachweise in Tabelle 2 dargestellt. Vereinzelte oder geringgradige Befunde sind nicht aufgeführt.

Am 3. Lebenstag ist ein Peak des Nachweises von Clostridium perfringens mit 70,8 % festgestellt worden, ohne dass damit ein erhöhter Anteil an suppigem bis wässrigem Kot einherging. Im Vergleich dazu konnten wir in anderen Untersuchungen einen festen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Clostridium perfringens und erhöhten Durchfallraten vom 1. bis zum 3. Lebenstag nachweisen.

In 20 % der Proben kamen vom 3. bis 15. Lebenstag E.coli mit mittleren bis hohen Nachweisraten vor. Am 3. Lebenstag betrug die Nachweisrate 10,2 %, die im weiteren Verlauf auf bis zu 24,5 % vom 7. bis zum 11. Lebenstag anstieg und danach bis zum 15. Lebenstag auf 13,3 % zurückging. Mittel- und hochgradige Nachweise von Rota- und Coronaviren traten nicht auf (alle Kühe wurden gegen E.coli/F5; Rota- und Coronavirus immunisiert).

Nach dem 7. bis zum 15. Lebenstag zeichnet sich ein charakteristisches Bild im Verlauf des Nachweises von Kryptosporidien sowie der Kotkonsistenz ab. Typisch für Kryptosporidien ist der Anstieg der mittel- bis hochgradigen Befunde nach dem 7. Lebenstag, mit einem Ausscheidungspeak am 13. Lebenstag von 36,7 %. Damit einhergehend steigt ab der zweiten Lebenswoche der Anteil an suppigem bis wässrigem Kot auf 40,8 % an. Das weist auf eine enge Verbindung zwischen dem Verlauf von Kryptosporidieninfektionen (unter Beteiligung weiterer potentiell pathogener Keime) und dem Auftreten von Durchfall vom 7. bis 15. Lebenstag hin.

Menge der Verabreichung der ersten Kolostrumtränke

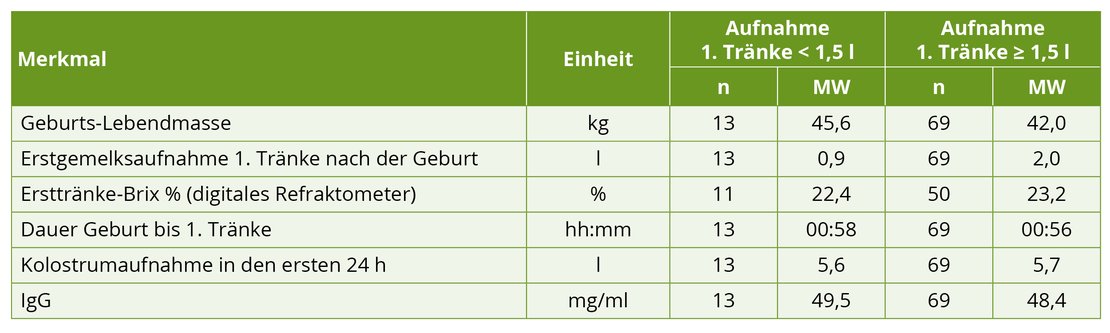

In der Tabelle 3 sind die Kälber nach der Aufnahmemenge von Kolostrum zur ersten Tränkgabe gruppiert.

13 Kälber, das entspricht 16 %, nahmen unter 1,5 l Kolostrum zur ersten Tränke auf. Ihre erste Kolostrumaufnahme betrug im Mittel 0,9 l. Kälber der Klasse ab 1,5 l nahmen im Mittel 2,0 l auf. Bezüglich der Merkmale „Zeit von Geburt bis erste Tränke“, „Brix %-Wert der Ersttränke“ sowie „Kolostrummenge der ersten 24 Lebensstunden“ sind die Differenzen zwischen den Klassen bis und ab 1,5 l statistisch zufällig. Auch der IgG-Gehalt ist zwischen den Klassen mit p=0,907 nicht verschieden. Zahlreiche andere Untersuchungen belegen, dass die Menge des verabreichten Kolostrums zur ersten Tränke den IgG-Gehalt beeinflusst. Je höher die aufgenommene Kolostrummenge, desto höher war der Gehalt an Antikörpern beim Kalb.

In den eigenen Untersuchungen ergab sich scheinbar ein anderes Bild, denn der Antikörpergehalt unterschied sich nicht wesentlich zwischen Kälbern mit unter und ab 1,5 l Ersttränkeaufnahme (Tabelle 3). Eine Ursache dieses Ergebnisses war vom Management beeinflusst, denn die betriebliche Arbeitsanweisung zur Versorgung der Neugeborenen mit Kolostrum beinhaltet, Kälber mit einer Aufnahme zur ersten Tränke von unter 0,5 l nach etwa 1 bis 3 h wiederholt mit Kolostrum zu versorgen, um Defizite wettzumachen. Im Einzelfall nahmen Kälber beim wiederholten Antränkversuch 2,0 l auf. Dies erklärt unter anderem die geringen Unterschiede zwischen den Klassen in der Kolostrumaufnahme der ersten 24 Lebensstunden und im IgG-Gehalt (Tabelle 3). Ebenso war zwischen den Klassen der Nachweis von Kryptosporidien sowie die Befunde mit wässrigem bis suppigem Kot nicht wesentlich verschieden (Tabelle 4).

Hieraus ist zu konstatieren, dass Kälber mit einer geringen Kolostrumaufnahme nach der Geburt nicht von vornherein in der Ausstattung mit Antikörpern gegenüber Kälbern mit höherer Ersttränkeaufnahme benachteiligt sind, wenn sie zeitnah wiederholt Kolostrum aufnehmen. Es lohnt sich demnach die Erstversorgung der Kälber mit Kolostrum akkurat und sorgsam durchzuführen. Das ist effektiv eingesetzte Arbeitszeit, die in Arbeitsanweisungen Berücksichtigung finden sollte.

Lohnt sich das Messen des Kolostrums?

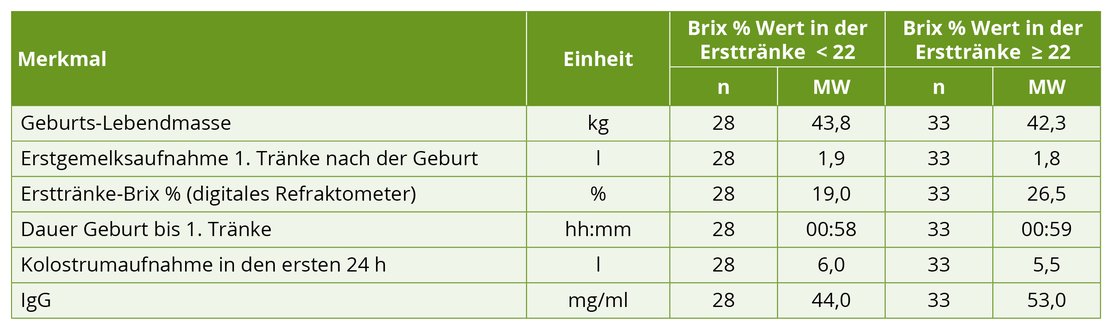

Vor der Verabreichung der ersten Tränke nach der Geburt ist optisch die relative Dichte des Kolostrums mit dem digitalen Refraktometer gemessen worden.

Die eigenen Ergebnisse unterstützen die Empfehlung von RODENS (2012), Kolostren mit Brix%-Werten ab 22 bevorzugt für die erste Tränke nach der Geburt und Kolostren mit darunterliegenden Brix%-Werten für darauffolgende Kolostrumgaben zu verwenden, denn Kolostren der Klasse mit Brix%-Werten von ≥ 22 bewirkten eine tendenziell gesteigerte Ausstattung mit Antikörpern (Tabelle 5).

Kälber dieser Klasse hatten um 9 g höhere IgG-Gehalte im Vergleich zu Kälbern, bei deren Kolostren Brix%-Werte von < 22 gemessen wurden. Es ist lohnenswert die Dichte des Kolostrums zu messen, weil es darauf ankommt, Erstgemelke gezielt nach ihrer Qualität zu verwenden.

Kolostrumaufnahme der ersten 24 Lebensstunden

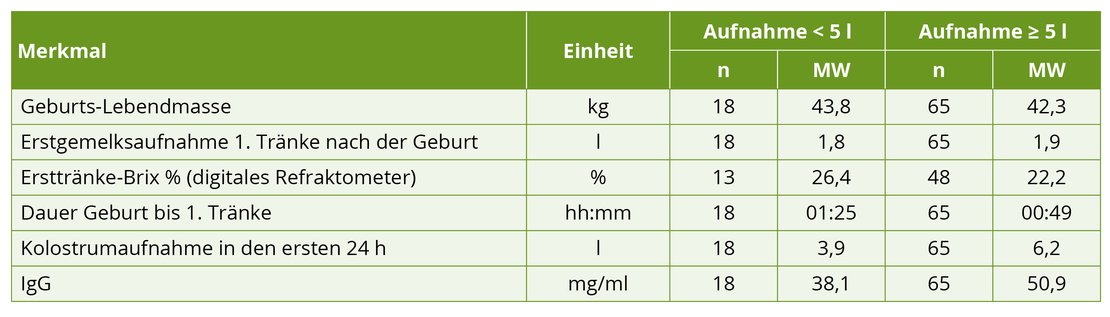

Die Kolstrumaufnahme der ersten 24 h wurde in die Klassen unter und ab 5 l unterschieden. Die Merkmale sind in den Tabelle 6 dargestellt. Kälber ab 5 l Kolostrumaufnahme in den ersten 24 Lebensstunden hatten einen tendenziell höheren IgG-Gehalt (p=0,119). Laut Tabelle 6 erhielten Kälber der Klasse unter 5 l Kolostrumaufnahme vergleichsweise später ihre erste Tränke und nur noch eine weitere Gabe in den ersten 24 Lebensstunden von 2,1 l. Daher betrug die Kolostrumaufnahme in den ersten 24 Lebensstunden nur 3,9 l (Tabelle 6).

Im Vergleich dazu bekamen Kälber der Klasse ab 5 l das Kolostrum zeitiger nach der Geburt und auch eine höhere Menge in 24 Lebensstunden verabreicht. Grund war: Die Kälber dieser Klasse sind dreimal in den ersten 24 Lebensstunden versorgt worden und nahmen insgesamt 6,2 l Kolostrum auf.

Eine zweimalige Versorgung mit Kolostrum in den ersten 24 Lebensstunden, verbunden mit Aufnahmemengen von 4 l ist aus tiergesundheitlicher Sicht kritisch zu sehen. Die gängige Praxis, Kälber nach der ersten Tränke nachfolgend zu den routinemäßigen Tränkezeiten zu versorgen, steigert das Risiko einer ungenügenden Kolostrum- und Antikörperversorgung, insbesondere dann, wenn täglich zweimal getränkt wird. Eine dreimalige Versorgung in den ersten 24 Lebensstunden sichert eine höhere Kolostrumaufnahme (Tabelle 6) und führt zu vergleichsweise gesteigerten Antikörpergehalten.

Tabelle 7 zeigt, dass vergleichsweise in der Klasse kleiner 5 l Kolostrumaufnahme der Anteil der Kryptosporidiennachweise und der Anteil von Proben mit suppigen bis wässrigen Kotes höher waren.

Weiterhin konnte ein Zusammenhang zwischen dem Antikörpergehalt und dem Nachweis von Kryptosporidien sowie dem Durchfall nachgewiesen werden. Dazu wurden Kälber ausgehend vom mittleren IgG-Gehalt klassifiziert. Etwa 15 % der Kälber entfielen in die Bewertungsklasse „niedrig“ (> 16 IgG mg/ml), 29 % in die Klasse „mittel“ (IgG bis 32,8 mg/ml) und 56 % der Kälber in die Klasse „hoch“ (IgG > 32,8 mg/ml). Kälber der Klasse „niedrig“ waren zur Geburt schwerer, wurden gegenüber der Klasse „hoch“ und „mittel“ später mit Kolostrum versorgt und erhielten in den ersten 24 Lebensstunden weniger Kolostrum (Tabelle 8).

Diese versorgungsseitige Benachteiligung der Kälber der Klasse „niedrig“ war verbunden mit einem höheren Anteil an Kryptosporidienausscheidungen und Durchfall in der zweiten Lebenswoche (Tabelle 9 sowie Abbildungen 1 und 2).

Kälber der Klassen „mittel“ und „hoch“ schieden dagegen weniger Kryptosporidien aus und auch der Anteil von suppigem und wässrigem Kot war vergleichsweise niedriger.

FAZIT

Eine gute fachliche Praxis sollte im Mittelpunkt der Kolostrumversorgung der Kälber stehen. Es geht darum, die Neugeborenen mit hohen Antikörpergehalten auszustatten, denn hohe Antikörpergehalte verringern die Ausscheidungsrate an Kryptosporidien und den damit verbundenen Durchfall in der zweiten Lebenswoche. Dadurch sinkt das Übertragungsrisiko von Infektionen, und es werden so flankierend Betreuung und Bewirtschaftungsmaßnahmen für eine gesunde Kälberaufzucht unterstützt.

Dazu folgende Empfehlungen:

- Hygienisch einwandfreies Erstgemelk in der ersten Lebensstunde bis zur Sättigung verabreichen.

- Erstgemelke messen! Brix%-Werte ab 22 bevorzugt für die erste Tränke verwenden.

- Kälber mit geringer (< 0,5 l) Aufnahme zur ersten Tränke, wiederholt Erstgemelk anbieten.

- Kälber in den ersten 24 Lebensstunden dreimal bis zur Sättigung mit Kolostrum versorgen. Insgesamt sollten sie mindestens 6 l aufnehmen.

- Überschüssiges Kolostrum bei Temperaturen von 0 ˚C bis zu 4 ˚C lagern. Das ermöglicht eine dreitägige Verwendung.

DER DIREKTE DRAHT

Dr. Bernd Fischer

LLG Iden

Telefon: 039390/6320

E-Mail: Bernd.Fischer@llg.mule.sachsen-anhalt.de

Stand: Januar 2020

Fotos (Mahlkow-Nerge)