Hirsen in der Schweine- und Geflügelfütterung – Futtermittel mit Perspektive?

Einleitung

Unter dem Begriff „Hirsen“ werden verschiedene Arten von Gräsern zusammengefasst, in deren Fruchtstände sich relativ kleine Körner entwickeln. Diese Getreidearten werden vorwiegend in Afrika, Südeuropa und Eurasien aber auch in Indien und Amerika auf relativ trockenen, nährstoffarmen Böden für die menschliche Ernährung aber auch für die Tierfütterung angebaut.

Vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels kommt dem Hirseanbau auch in Mitteleuropa zunehmende Bedeutung zu. Insbesondere in Regionen mit ausgeprägter Sommertrockenheit kann Hirse als sogenannte C4-Pflanze dem heimischen Getreide (C3-Pflanzen) überlegen sein.

Die Hirsen werden vereinfacht in zwei Gruppen eingeteilt:

- Sorghum (auch Mohrenhirse oder Milo) (Sorghum bicolor Moench) (Abbildung);

- Millet-Hirsen oder auch Echte Hirsen (z. B. Rispenhirse (Panicum miliaceum), Kolbenhirse (Setaria italica)), Perlhirse (Pennisetum glaucum), Fingerhirse (Eleusine coracana Gaertn.), Teff (Eragrostis tef)).

Worin unterscheiden sich Sorghum und Rispenhirse aus Sicht der Tierernährung?

Sorghum kann sowohl als Ganzpflanze wie auch als Körnerfrucht genutzt werden. Die silierte Ganzpflanze wird anstelle von Maissilage vornehmlich in der Rinderfütterung eingesetzt. Sogenannte „Körnertypen“ können herkömmliches Getreide in Kraftfuttermischungen für die Nutztierfütterung ersetzen. Die Millet-Hirsen - in Deutschland kommen insbesondere Rispenhirsen zum Anbau - werden ausschließlich für die Körnernutzung herangezogen und dienen damit ebenfalls als Getreiderersatz in der Fütterung. Nachfolgend sollen die Körnerhirse (Sorghum) und Rispenhirse (Millet) hinsichtlich Inhaltsstoffe, Futterwert und Einsatz für die Schweine- und Geflügelfütterung näher betrachtet werden.

Inhaltsstoffe von Hirsen

Die Sorghumhirsen weisen deutlich größere Körner und damit auch höhere Hektarerträge auf. Die Körner der Millethirsen sind kleiner, so dass bei diesen Arten geringere Erträge erreicht werden. Die Körner aller Hirsearten sind relativ klein von fast weißer, gelber, grünlicher oder brauner Färbung und von einer harten Schale umgeben. Daher zählen Hirsen zu den Schälgetreidearten und werden oft erst nach Entfernung der tanninreichen Samenschale für Futter- und Ernährungszwecke genutzt.

Der Tanningehalt sollte in Futtermitteln den Wert von 5 g/kg Trockenmasse (TM) nicht überschreiten. Die Gehalte dieser kondensierten Tannine liegen meist in weißen Fingerhirsesorten nahe der Nachweisegrenze während bei braunen Sorten aber Gehalte von bis zu 23 g je kg TM möglich sind und die Einsatzmöglichkeiten erheblich begrenzen. Die Kornfärbung lässt jedoch keine sichere Vorhersage über den tatsächlichen Tanningehalt zu. Bei höheren Gehalten ist vor allem beim Schwein und Geflügel mit einem Rückgang der Futteraufnahme und einer deutlichen Verschlechterung der Proteinverdaulichkeit sowie der Futterverwertung zu rechnen.

Ein weiterer Inhaltsstoff mit antinutritiver Wirkung der in Sorghumhirsen vorkommt ist das Dhurrin. Dhurrin ist ein cyanogenes Glucosid, eine chemische Verbindung, die der Pflanze zur Abwehr von Fressfeinden dient. Dhurrin kann durch Enzyme in giftige Blausäure umgewandelt werden. Diese hemmt die Atmung von Tieren. Auch im tierischen Verdauungstrakt entsteht durch den Abbau von Dhurrin Blausäure. Allerdings findet sich Dhurrin vornehmlich im vegetativen Gewebe. Somit besteht nur bei der Fütterung von Ganzpflanzen eine erhöhte Gefahr der Vergiftung.

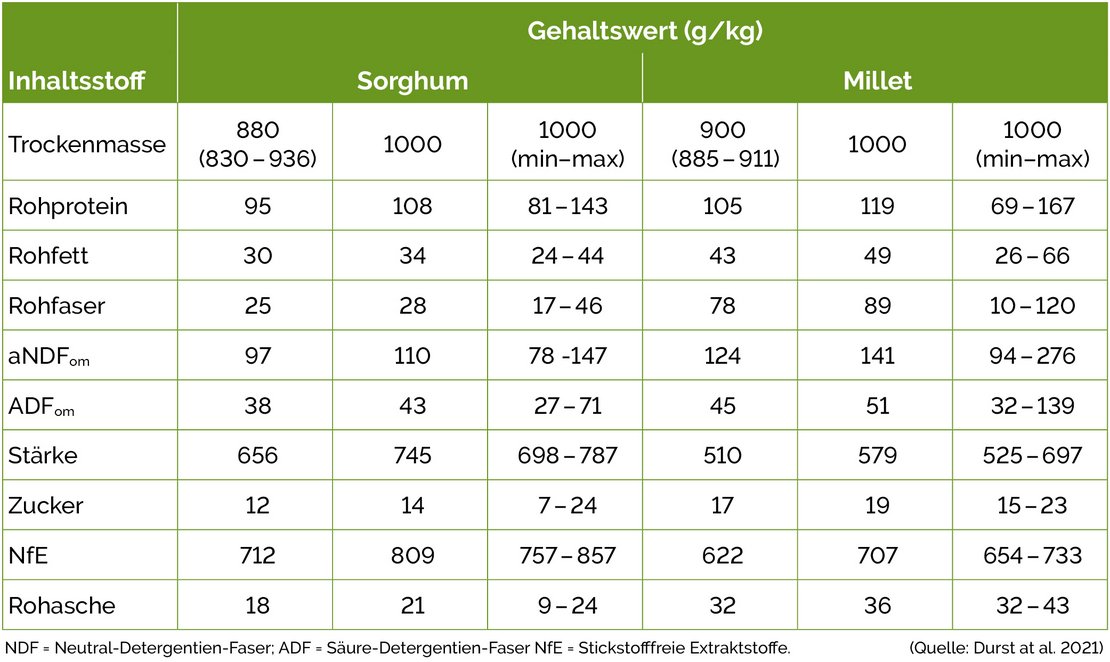

Die Artenvielfalt bei Hirsen führt auch zu großen Schwankungen der Inhaltsstoffe bzw. deren Strukturen. So kann die Größe der Stärkekörner zwischen 1 und 30 µm Durchmesser (zum Vergleich: Mais 1 – 40 µm) variieren. Die mittleren Proteingehalte der Fingerhirsen liegen meist nur bei 8,5 % während diese bei Perlhirsen 12,4 % erreichen, so dass sich für die Millethirsen ein mittlerer Proteingehalt von 11,9 % ergibt. Die Sorghumhirsen liegen mit 10,8 % dazwischen (Tabelle 1). Ebenso variieren die übrigen Inhaltsstoffe je nach Art erheblich. Sollen ungeschälte Hirsepartien verfüttert werden, sind Rohfaserwerte bis zu 12 % und NDFom-Gehalte von bis zu 27,6 % möglich.

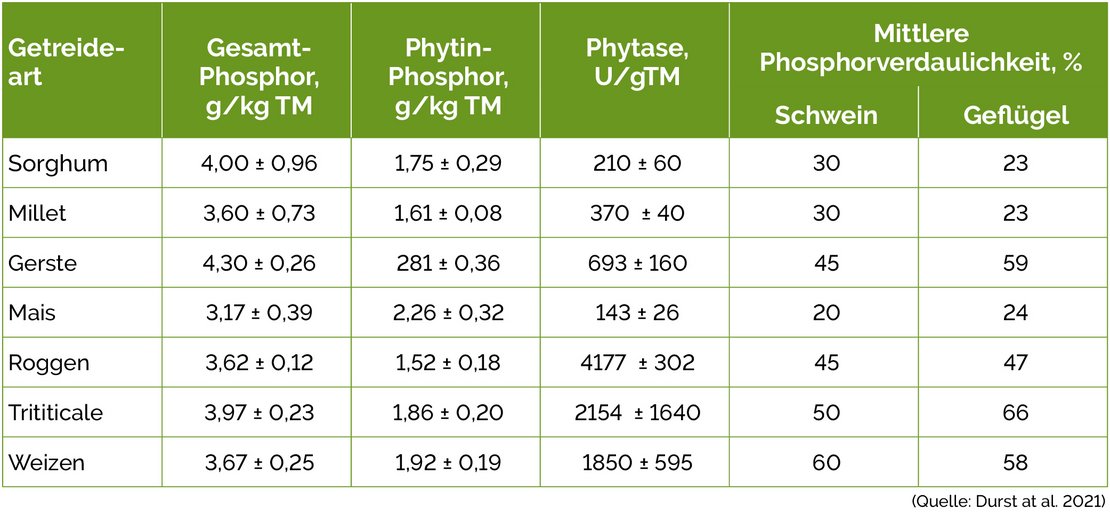

Hirsen weisen ähnliche Mineralstoffgehalte auf wie die heimischen Getreidearten. Die Calcium-Gehalte der Sorghumhirsen und Millet-Hirsen liegen mit durchschnittlich 0,3 g/kg TM noch etwas niedriger als bei Weizen und Mais (0,5 g/kg TM) oder Gerste (0,7 g/kg TM). Die Phosphorwerte dieser Hirsen bewegen sich auf dem Niveau von Gerste und Weizen (Tabelle 2).

Tabelle 2: Mittlere Gesamtphosphor- und Phytin-Phosphorgehalte, Phytaseaktivitäten und P-Verdaulichkeiten bei Schwein und Geflügel für Hirsen und typische Getreidearten

Bezüglich der Verwertung von Phosphor ist das Enzym Phytase für das monogastrische Tier von Bedeutung. Besonders reich an Phytase sind Weizen, Triticale und Roggen, während in Mais und Hirse nur geringe Gehalte vorkommen (Tabelle 2). So kann bei Weizen mit einer Phosphorverdaulichkeit von bis zu 65 % beim Schwein und Geflügel gerechnet werden. Im Gegensatz dazu werden bei Körnermais oder Hirse Verdaulichkeiten von maximal 25 % erreicht, die durch eine Zulage von mikrobiellen Phytasen auf bis zu 70 % und mehr angehoben werden können. Für die ökologische Fütterung sind allerdings keine Phytasen zugelassen.

Futterwert von Hirsen

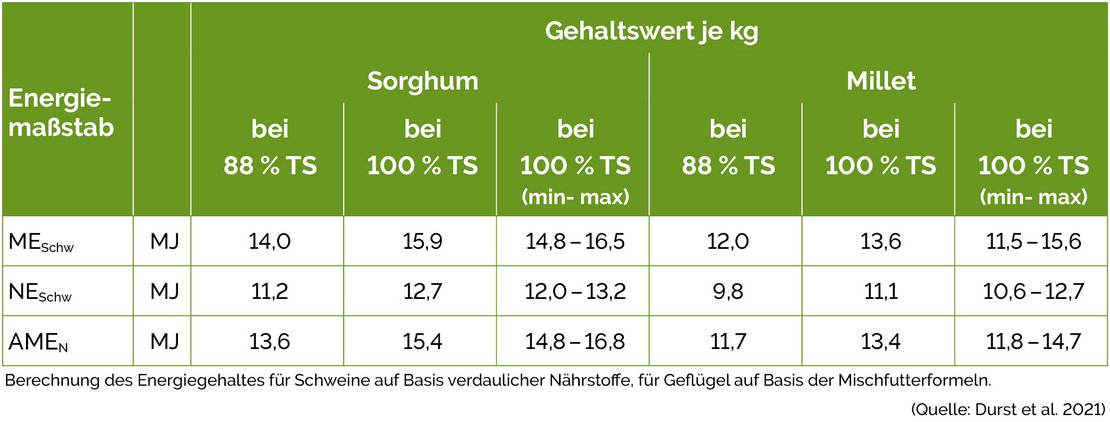

Der energetische Futterwert der Hirsearten ist in Tabelle 3 zusammengestellt. Dieser wird wesentlich von ihrem Stärkegehalt und bei Millethirsen auch von ihrem mit 49 g je kg TM im Vergleich zu den anderen Getreidearten höheren Rohfettgehalt bestimmt. Die mittleren Energiegehalte für Schweine und Geflügel liegen für die Sorghumhirsen etwa 10 – 15 % höher als bei den Millethirsen. Dies lässt sich mit den geringeren Rohfaser- und gegebenenfalls niedrigeren Tanningehalten begründen.

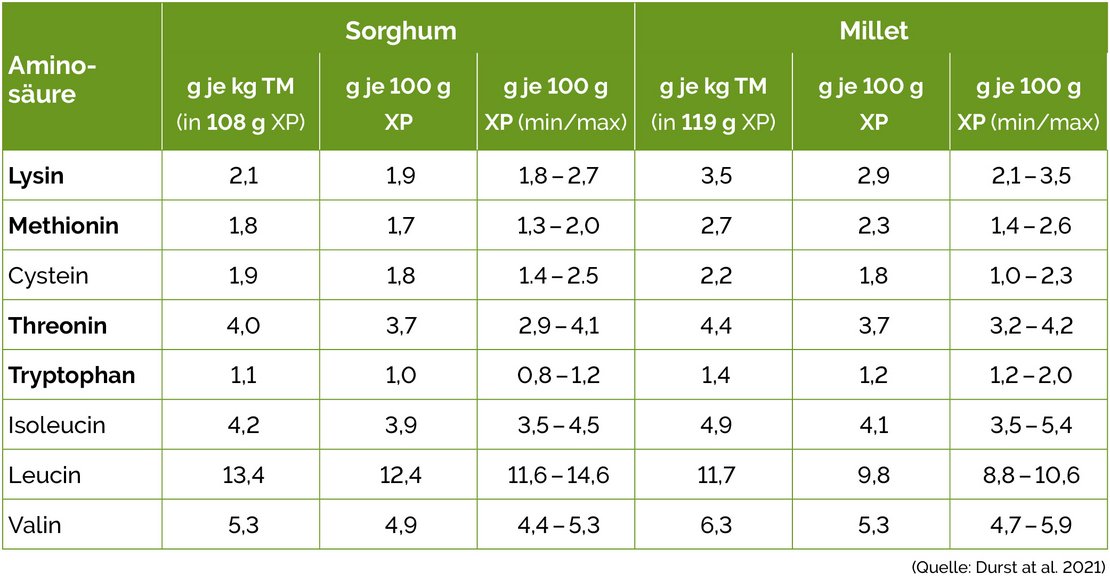

In der Tabelle 4 sind die Aminosäurengehalte für Sorghum- und Millethirsen aus verschiedenen Literaturquellen dargestellt. Ähnlich wie bei den übrigen Getreidearten stellt Lysin mit 2,1 g/kg TM bei Sorghum und 3,5 g g/kg TM bei Millet die erstlimitierende Aminosäure dar. Millet-Hirsen weisen auch bei den anderen limitierenden Aminosäuren erhöhte Gehaltswerte im Vergleich zu den Sorghum-Hirsen auf. Insbesondere die Gehalte an Methionin können deutlich erhöht sein. Dies ist für die ökologische Schweine- und Geflügelfütterung von Bedeutung. Zu beachten sind die erheblichen Unterschiede zwischen den einzelnen Hirsesorten. Dies wird in der Tabelle 4 durch die aufgezeigten Variationen (min-max) verdeutlicht.

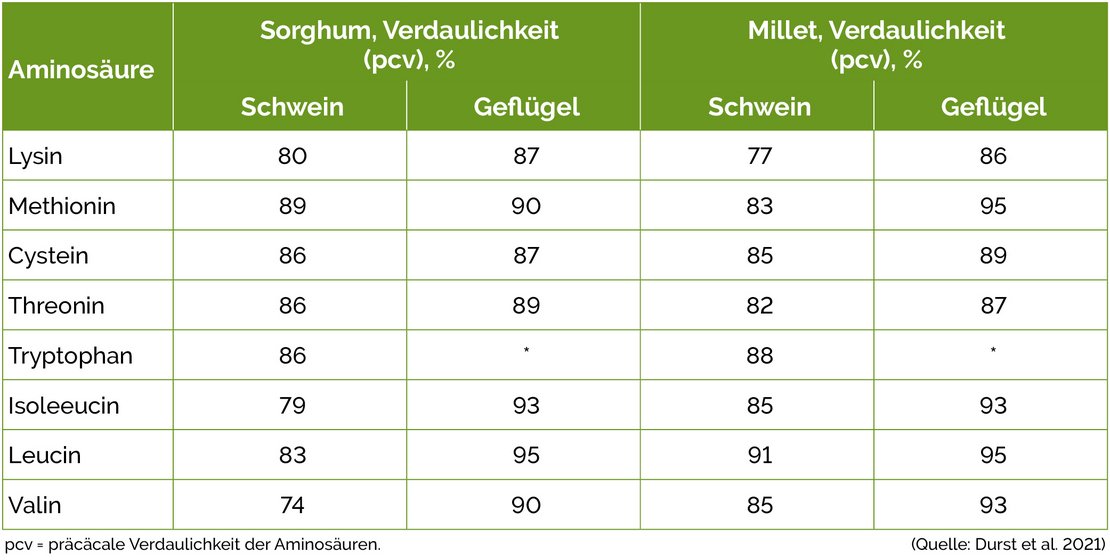

Auch die präcäcale Verdaulichkeit der Aminosäuren beim Schwein mit Werten von über 80 % – mit Ausnahme von Histidin (70 %) und Valin (74 %) – ist bei den Sorghumhirsen als gut bis sehr gut einzustufen (Tabelle 5). Beim Geflügel wird meist eine etwas höhere Aminosäurenverdaulichkeit als für das Schwein erreicht. Hierbei ist aber zu beachten, dass die Verdaulichkeitsbestimmungen bei Millethirsen mit tanninarmen Sorten durchgeführt wurden, so dass die Werte in Tabelle 5 nur für diese Sorten Gültigkeit haben.

Tabelle 5: Mittlere Verdaulichkeit von wichtigen Aminosäuren in Sorghum- und Millethirsen für Schweine und Geflügel

Schweine

In der Schweinefütterung kann durch tanninarme Hirsesorten (< 5 g Tannine pro kg TM) bei entsprechendem Aminosäurenausgleich Körnermais vollständig ersetzt werden.

So sind bei Ferkeln Einsatzmengen bis 30 % und bei Mastschweinen bis zu 30 % (AM) bzw. 40 % (EM) im Alleinfutter möglich.

In Alleinfuttermischungen für tragende Sauen sollte der Anteil bei energiereichen Herkünften auf 20 % und für säugende Sauen auf 40 % begrenzt werden. In Tabelle 6 sind die Einsatzempfehlungen für die Schweinefütterung zusammengefasst.

Geflügel

Weltweit werden Hirsearten häufig in der Geflügelfütterung eingesetzt. Dabei sind bei tanninarmen Sorten ähnliche Energiegehalte erreichbar wie für Mais.

In der Broilermast werden auch bei vollständiger Substitution von Mais durch Millethirsen in den Alleinfuttermischungen meist vergleichbare Ergebnisse in der Futteraufnahme, Futterverwertung und in den Tageszunahmen erzielt, sofern eine bedarfsdeckende Ergänzung mit essentiellen Aminosäuren erfolgt. Bei Sorghumhirsen sind – bei Austauschraten von mehr als 50 % – die Futteraufnahme und Tageszunahmen teilweise signifikant um bis zu 10 % vermindert. Aus diesem Grund sollte der Hirseanteil auf 35 % in den Alleinfuttermischungen für Broiler begrenzt werden.

Durch den geringeren Gehalt an ungesättigten Fettsäuren im Vergleich zu Mais, kann bei Einsatz in der Wassergeflügelmast die Körperfettzusammensetzung positiv beeinflusst werden. Durch den geringen Gehalt an Carotinoiden eignen sich Hirsen zur Produktion hellhäutiger Schlachtkörper.

Auch bei Legehennen konnten bei vollständigem Austausch von Getreide mit tanninarmer Hirse vergleichbare Legeleistungen ermittelt werden. Lediglich bei der Dotterfärbung wurden signifikant hellere Werte ermittelt. Zur Vermeidung von Leistungsminderungen bei höheren Tanningehalten wird bei Lege- und Wassergeflügel eine Begrenzung auf 30 % im Alleinfutter empfohlen.

Für die Putenmast unter ökologischen Fütterungsvorgaben sind Mischungsanteile von 15 % Rispenhirse zu empfehlen. Durch den vergleichsweise hohen Methioningehalt ergeben sich einerseits Einsparpotentiale bei teuren, methioninreichen (Import-)Eiweißfuttermitteln wie Sonnenblumenkuchen und andererseits Spielräume für den Einsatz heimischer Körnerleguminosen.

Der Tabelle 6 sind die Einsatzempfehlungen für die Geflügelfütterung zu entnehmen.

FAZIT

Hirse ist nicht gleich Hirse! Es zeigen sich nennenswerte Unterschiede in der Inhaltsstoffausstattung zwischen den beiden für den Anbau in Mitteleuropa relevanten Körnerhirsen (Sorghum) und Rispenhirsen (Millet). Diese können in der Schweine- und Geflügelfütterung herkömmliches Getreide in hohen Anteilen ersetzen. Insbesondere Rispenhirsen liefern zudem einen beachtlichen Beitrag zur Methionin-Versorgung der Tiere. Für die Schweine- und Geflügelfütterung sollten bevorzugt tanninarme Sorten verwendet werden.