Einsatz von Weißen Lupinen (Lupinus albus) beim Ferkel

Einleitung

Süßlupinen wurden in zahlreichen Fütterungsversuchen mit Schweinen getestet und sind mittlerweile als Eiweißfuttermittel sowohl in der konventionellen wie auch ökologischen Rationsgestaltung etabliert (Weber et al., 2020; Meyer und Vogt, o. J.). Aufgrund ihrer Anfälligkeit gegenüber Anthraknose, einer Pilzkrankheit, kann es im Lupinenanbau insbesondere bei feuchter Witterung zu Totalausfällen kommen. Auch bei den züchterisch toleranteren blauen Lupinensorten können Verluste bis zu 30 % Prozent auftreten. In den letzten Jahren wurden insbesondere bei den Weißen Lupinen (Lupinus albus) zwei Neuzüchtungen zugelassen, die sich durch eine hohe Anthraknosetoleranz auszeichnen. Eine davon ist die Sorte Frieda, die von den Landwirtschaftlichen Lehr- und Versuchsanstalten Triesdorf gezüchtet wurde. Diese aus Bayern stammende Sorte wurde in einem Fütterungsversuch mit Ferkeln getestet.

Versuchsdurchführung

Der Fütterungsversuch mit weißen Lupinen wurde von Mai bis Juli 2023 am Ausbildungs- und Versuchszentrum des Staatsguts Schwarzenau der Bayerischen Staatsgüter durchgeführt. Dazu wurden 192 schwanzkupierte Ferkel der Rasse Pi x (DL x DE) nach Lebendmasse (LM), Abstammung und Geschlecht ausgewählt und gleichmäßig auf folgende Gruppen aufgeteilt.

- „Kontrolle“, Sojaextraktionsschrot als alleiniges Eiweißfuttermittel

- „Lupinen“, Weiße Lupinen (Lupinus albus) mit 5 % bzw. 10 % Rationsanteil

Ferkelaufzuchtfutter

Die FAF beider Gruppen basierten auf Getreide, Sojaextraktionsschrot (SES), Mineralfutter, Sojaöl und Fumarsäure (siehe Tabelle 1). In der Versuchsration wurde der Weizen- und SES-Gehalt zugunsten der Weißen Lupine reduziert, die in der ersten Phase 5% und in der zweiten Phase 10% der Ration ausmachte.

Tabelle 1: Zusammensetzung und mit Zifo 2 kalkulierte Nährstoffgehalte der Versuchsrationen (Angaben pro kg bei 88 % TM)

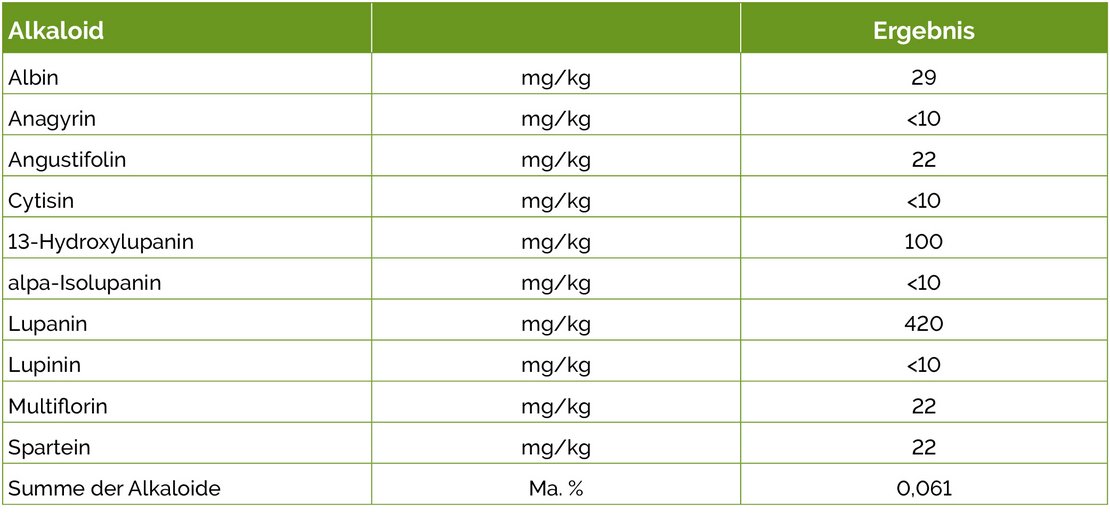

Alkaloidgehalte der Weißen Lupine

Die Alkaloidgehalte der getesteten Weißen Lupinen sind in Tabelle 2 zusammengestellt. Mit einem Gesamtalkaloidgehalt von 0,061 % überschritten sie den Richtwert von <0,05 % für bitterstoffarme „Süßlupinen“ (Böhm et al., 2016).

Futteranalysen

Die analysierten Nährstoffgehalte und die Gehalte an ME der eingesetzten Futtermischungen sind in Tabelle 3 zusammengestellt. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden diese auf Trockenfutter mit 88 % TM korrigiert.

Die analysierten Gehalte an Rohfaser, Rohprotein, Lysin, Cystin, Tryptophan und Phosphor stimmten im Rahmen ihrer ASR gut mit den vorab kalkulierten Werten überein bzw. lagen nur ganz knapp außerhalb. Die Kalziumgehalte lagen im FAF der Kontrolle deutlich höher und in allen anderen Mischungen durchgehend niedriger als vorab kalkuliert.

Tabelle 3: Analysierte Nährstoffgehalte der Weißen Lupine sowie der Versuchsrationen (Angaben pro kg bei 88 % TM)

In Tabelle 4 sind die Lebendmasseentwicklung, die täglichen Zunahmen, der Futterverbrauch, die kalkulierten Aufnahmen an ME sowie die daraus errechneten Futter- und Energieeffizienzkennzahlen dargestellt.

Tabelle 4: LM-Entwicklung, tägliche Zunahmen, Futter- und ME-Verbrauch sowie Futter- und ME-Effizienz (LS-Means)

Am Versuchsende wies die Kontrollgruppe mit 28.0 kg ein signifikant höheres Gewicht auf als die Tiere der Lupinen-Gruppe (25,8 kg). Dies spiegelte sich auch in den täglichen Zunahmen wider, die in der Kontrollgruppe ab der zweiten Phase (687,0 g vs. 564,9 g) und auch insgesamt (492,3 g vs. 437,0 g) signifikant höher lagen.

Während der Futter- und damit auch Energieverbrauch in beiden Gruppen anfangs auf einem ähnlichen Niveau lag, zeigte sich ab der vierten Versuchswoche in der Lupinen-Gruppe ein signifikant verminderter Verbrauch an Futter und Energie pro Tier und Tag. Im Mittel des Versuchs wurde mit 679,3 g/Tier und Tag in der Lupinengruppe signifikant weniger Futter verbraucht als in der Kontrollgruppe (773,5 g/Tier und Tag). Der durchschnittliche Energieverbrauch lag in der Kontrollgruppe bei 10,6 MJ ME/Tier und Tag und damit signifikant höher als in der Lupinengruppe (9,3 MJ ME/Tier und Tag).

Abbildung 1 veranschaulicht den Futterverbrauch der beiden Versuchsgruppen vom Absetzen bis zur Aufstallung in die Mast.

Beim Futter- und Energieaufwand pro kg Zuwachs konnte kein Unterschied zwischen der Kontroll- und Lupinengruppe festgestellt werden. So lag der Futteraufwand in beiden Gruppen bei 1,56 kg und der Energieaufwand bei 21,2 MJ ME pro kg Zuwachs.

Medikamentöse Behandlungen, Kotkonsistenz und Schwanzbeißen

Während des Versuchs wurden 4 Tiere der Kontroll- und 7 Tiere der Lupinen-Gruppe medikamentös behandelt. Hauptursachen waren Hüft- bzw. Schulterprobleme. Insgesamt 1 Tier der Kontroll- und 2 Tiere der Lupinen-Gruppe fielen vor Versuchsende aus.

Schwanzbeißen wurde in keiner der 16 Buchten beobachtet.

Keinen Effekt zeigte die Fütterung von Weißen Lupinen auf die Kotbeschaffenheit. Der Kot der Ferkel wurde in beiden Versuchsgruppen im Mittel mit 2,1 als „normal“ bzw. „unauffällig“ bewertet.

FAZIT

Die Einsatzrate von 5 % (FAF I) und 10 % (FAF II) Weißer Lupinen führte bei Ferkeln zu einem signifikant niedrigeren Futterverbrauch und niedrigeren Tageszunahmen gegenüber einer Kontrollgruppe mit Sojaextraktionsschrot. Die Weißen Lupinen wiesen einen Gesamtalkaloidgehalt von 0,061 % in der TM auf. Falls der Gesamtalkaloidgehalt von Weißen Lupinen nicht bekannt ist, sollte die Empfehlung von 5 % im Ferkelfutter nicht überschritten werden. Separate Einsatzempfehlungen für Weiße und Blaue Lupinen wären wünschenswert.

Statistisch absichern ließen sich zudem der signifikant geringere N-Ansatz, sowie die geringere N-Aufnahme und N-Ausscheidung der Lupinen-Gruppe. Während sich die P-Aufnahme und -Ausscheidung lediglich numerisch unterschieden, wies die Lupinengruppe auf einem statistisch signifikanten Niveau einen geringeren P-Ansatz auf als die Kontrollgruppe.