Folgewirkungen von Hitzestress in der Trockenstehperiode auf die Kuh selbst und ihren Nachkommen – Florida-Studie Teil 1

Hitzestress ist ein weit verbreitetes Problem in der Milcherzeugung. In der Praxis kann ein breites Spektrum an Strategien zur Verbesserung des Komforts und der Produktion von Milchkühen in Hitzestressperioden umgesetzt werden.

Solche Maßnahmen umfassen vor allem Wärmeminderungstechnologien, die das unmittelbare Tierumfeld verändern, um den Grad des Hitzestresses zu begrenzen, wie z. B. Wasservernebler gekoppelt mit Ventilatoren (Brade, 2024).

Trockenstehende Kühe erzeugen im Vergleich zu laktierenden Milchkühen in der Regel weniger metabolische Wärme, so dass viele Milchkuhhalter der Auffassung sind: Trockensteher sind weniger empfindlich gegenüber Hitzestress als hochleistende, laktierende Kühe.

Gleichzeitig ziehen sie bei diesen Kühen leider oft auch weniger Hitzeschutzmaßnahmen in Betracht als bei ihren laktierenden Herdengefährtinnen, da sich die negativen Effekte eines Hitzestresses bezüglich Produktivität und Gesundheit außerdem nicht unmittelbar einstellen.

Es zeigte sich jedoch, dass trockenstehende Kühe gleichfalls sehr empfindlich gegenüber Hitzestress sind. Und selbst die Nachkommen stark hitzegestresster Kühe In-utero (vor allem über längere Zeiträume im 3. Trimester der Trächtigkeit) sind oftmals schon vorgeschädigt. So kommt es zu signifikant geringeren Geburtsgewichten und zunehmenden Aufzuchtverlusten in dieser Nachkommenschaft.

Anzeichen und Auswirkungen des Hitzestresses in der Trockenstehperiode

Die Trockenstehperiode ist ein laktationsfreier Zustand, der sechs bis acht Wochen vor der Abkalbung eingeleitet wird und durch Phasen der Rückbildung der Milchdrüsen durch programmierten Zelltod (Apoptose) und Neuentwicklung durch Zellteilung und -wachstum (Zellproliferation) gekennzeichnet ist.

Der Zweck dieser Periode besteht somit darin, den Turnover von Euterepithelzellen (EC) zu fördern. Sobald die Laktation beginnt, hängt die Gesamtkapazität der Milchdrüse zur Synthese und Speicherung von Milch von der Anzahl der EC ab, die durch die Apoptose- und Zellproliferationsraten sowie die Aktivität pro Zelle reguliert wird (Hurley, 1989).

Der optimale Temperaturbereich für Rinder liegt zwischen 0 °C bis 16 °C. Diesen Bereich nennt man thermoneutrale Zone. Er kennzeichnet gleichzeitig den Wohlfühlbereich einer Kuh (Collier et al., 1982, Polsky und von Keyserlingk, 2017).

Die Effekte der Hitzebelastung auf den Organismus hängen jedoch nicht nur von solchen Faktoren wie Umgebungstemperatur (UT), relative Luftfeuchte (RLF) und Luftbewegung (LB), sondern darüber hinaus auch von der Dauer der Belastung ab.

Die Anpassungsfähigkeit der Tiere auf einen Hitzestress ist überfordert, wenn die physiologischen und ethologischen Mechanismen der Thermoregulation (zum Beispiel: Schwitzen, Reduktion der Futteraufnahme etc.) nicht mehr ausreichen, eine optimale Körpertemperatur sicherzustellen.

Nachkommen, die bereits im Mutterleib unter Hitzestress litten (vor allem über längere Zeiträume im 3. Trimester der Trächtigkeit), sind oftmals schon vorgeschädigt. So kommt es zu signifikant geringeren Geburtsgewichten und zunehmenden Aufzuchtverlusten in dieser Nachzucht.

Die Exposition von Milchkühen gegenüber hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit kann die Körperkerntemperatur um 0,4 °C bis 1,0 °C erhöhen, das Verhalten modifizieren und physiologische und metabolische Reaktionen verändern, um die Wärmeableitung zu erhöhen oder die Wärmeproduktion zu minimieren oder beides (Kadzere et al., 2002, West, 2003). Tatsächlich neigen Rinder, die Hitzestress ausgesetzt sind, dazu, ihre Liegezeit zu verkürzen, während sie weitere Aktivitäten, Bewegung und Wiederkäuen reduzieren sowie Veränderungen im Fressverhalten zeigen (Brade, 2024).

Ouellet et al (2021) zeigen außerdem, dass die gültigen Schwellenwerte des weitverbreiteten US-amerikanischen Temperatur-Feuchtigkeitsindex (THI – siehe auch: Zimbleman et al., 2009) für laktierende Holstein-Kühe (= mit Rückgang der Milchleistung bei einem Schwellenwert von > 68) für Trockensteher nicht zutreffen.

Jedoch sind sowohl die Rektaltemperatur (RT) als auch die Atemfrequenz (AF) leicht messbare Indikatoren für das Wohlbefinden auch von trockenstehenden Milchkühen.

Hitzestressereignisse können hier wie folgt klassifiziert werden:

- Stressbeginn: Die AF überschreitet 60 Atemzüge/min. Die RT überschreitet 38,7 °C;

- mäßiger Stress: Die AF überschreitet 75 Atemzüge/min. Die RT überschreitet 39,2 °C;

- schwerer Stress: Die AF überschreitet 85 Atemzüge/min. Die RT überschreitet 39,7 °C.

Der Anstieg der Atemfrequenz ist eine erste physiologische Schutzreaktion des Organismus auf erhöhte Temperaturen (Collier et al., 1982).

Als ein sicherer Indikator für eine bestehende Hitzebelastung, die mit den zur Verfügung stehenden physiologischen Mechanismen der Thermoregulation nicht (vollständig) ausgeglichen werden kann, ist der Anstieg der Körperkerntemperatur (KKT) anzusehen.

Die Regulation der KKT zwischen 37,5°C und ca. 39°C besitzt in der Hierarchie der körpereigenen Regelsysteme höchste Priorität, so dass in Kompensationssituationen andere Systeme benachteiligt und/oder gestört werden können (Brade, 2013).

Folgewirkungen von Hitzestress in der Trockenstehperiode

In einer experimentellen Studie (= ‚Florida‘-Studie) mit Holsteinrindern an der University of Florida (USA) wurden Kühe (ca. 46 Tage vor dem erwarteten Kalbetermin) planmäßig trockengestellt und für die Dauer der Trockenstehperiode zufällig einer von zwei Behandlungsgruppen zugewiesen: mit Hitzestress (= HT-Gruppe, hitzegestresst) oder mit Hitzestressminderung (= CT-Gruppe bzw. auch nachfolgend ‚gekühlte‘ Gruppe genannt) (Dado-Senn et al., 2019 u.a.).

Während der gesamten Trockenstehperiode (im Hochsommer Floridas) wurden beide Gruppen in einem schattigen Laufstall untergebracht; die CT-Gruppe hatte jedoch zusätzlich kontinuierlichen Zugang zu Wassersprühern und Ventilatoren. Dies hatte die HT-Gruppe nicht.

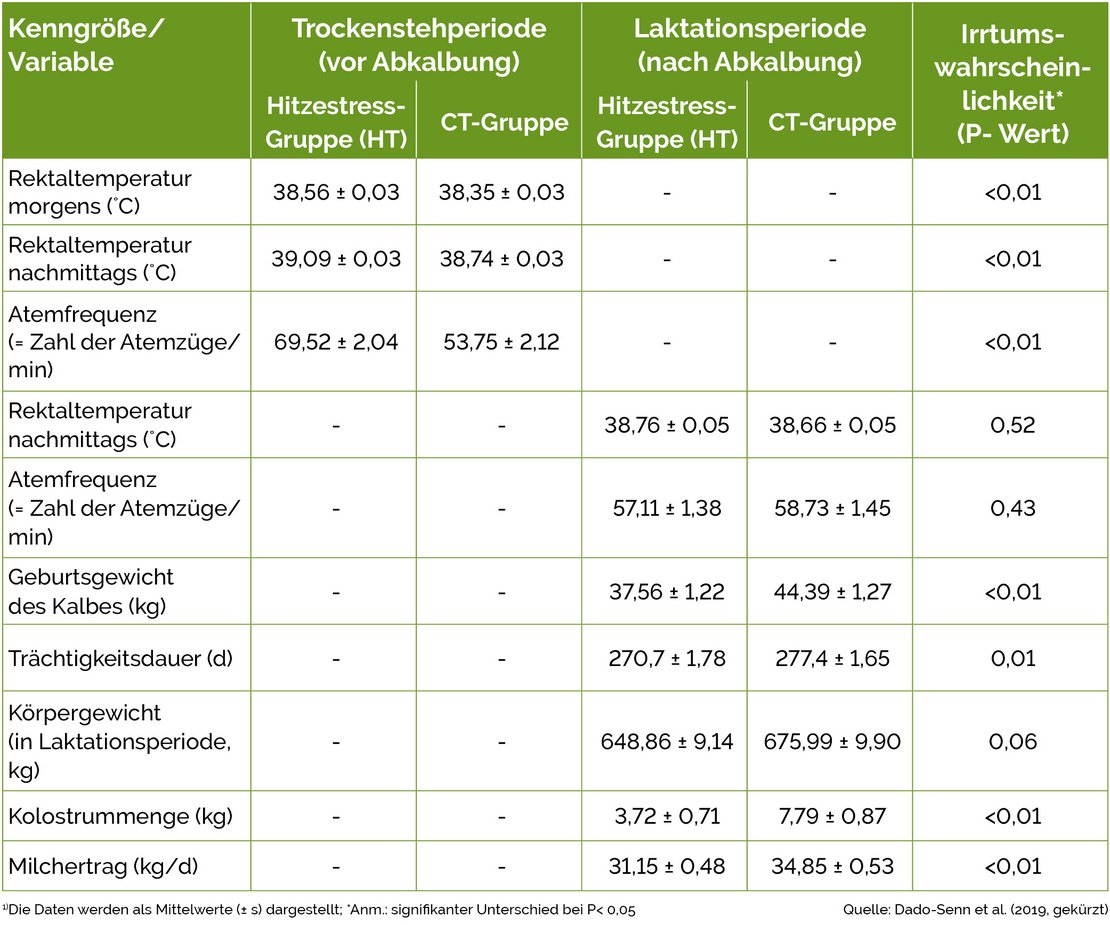

Während der Trockenstehzeit war der THI-Wert in den Stallbereichen ähnlich hoch (74,6 vs. 74,4 für die HT- vs. CT-Gruppe). Da jedoch die mittleren Atemfrequenzen (69,52 vs. 53,75) und die mittleren Rektaltemperaturen am Morgen (38,56 vs. 38,35) bzw. am Nachmittag (39,09 vs. 38,74) bei den HT-Kühen im Vergleich zu den CT-Kühen über die gesamte Dauer der Trockenstehzeit höher waren, konnte gleichzeitig belegt werden, dass eine erfolgreiche Minderung des Hitzestresses in der CT-Gruppe während der gesamten Trockenstehzeit (durch gezielte technische Maßnahmen) sichergestellt werden konnte (Tab. 1).

Tab. 1: Ausgewählte physiologische und weitere Kenngrößen von Holsteinkühen, die in der Trockenstehphase (ca. 46 Tage lang) unter Hitzestress (HT-Gruppe) litten bzw. durch haltungstechnische Maßnahmen weniger litten (CT-Gruppe)1)

Die Daten werden als Mittelwerte (± zugehörige Streuung (±s)) dargestellt

Kühe, die während der Trockenstehperiode permanent einem Hitzestress ausgesetzt waren, hatten eine kürzere Tragzeit und brachten Kälber mit geringerem Geburtsgewicht zur Welt als Kühe, die während der Trockenstehperiode aktiv ‚gekühlt‘ wurden (Tab. 1).

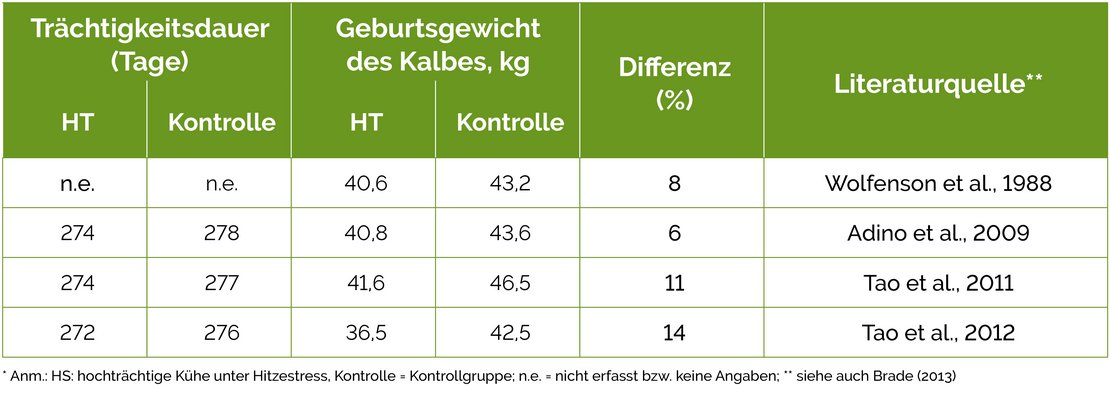

Damit bestätigt die ‚Florida‘-Studie gleichzeitig frühere Ergebnisse anderer Arbeitsgruppen (Tab. 2).

Tab. 2: Effekte eines Hitzestresses (HT) in der späten Trächtigkeitsphase auf die Dauer der Trächtigkeit bzw. auf das Geburtsgewicht der Kälber*

Nach dem Kalben, als beide Kuhgruppen wieder gleichbehandelt wurden (= mit Hitzestressminderung), waren Rektaltemperatur, Atemfrequenz und Futteraufnahme in beiden Behandlungsgruppen auch wieder ähnlich und lagen im Mittel bei 38,71 °C, 58 Schlägen/min und 17,4 kg TM/Tag.

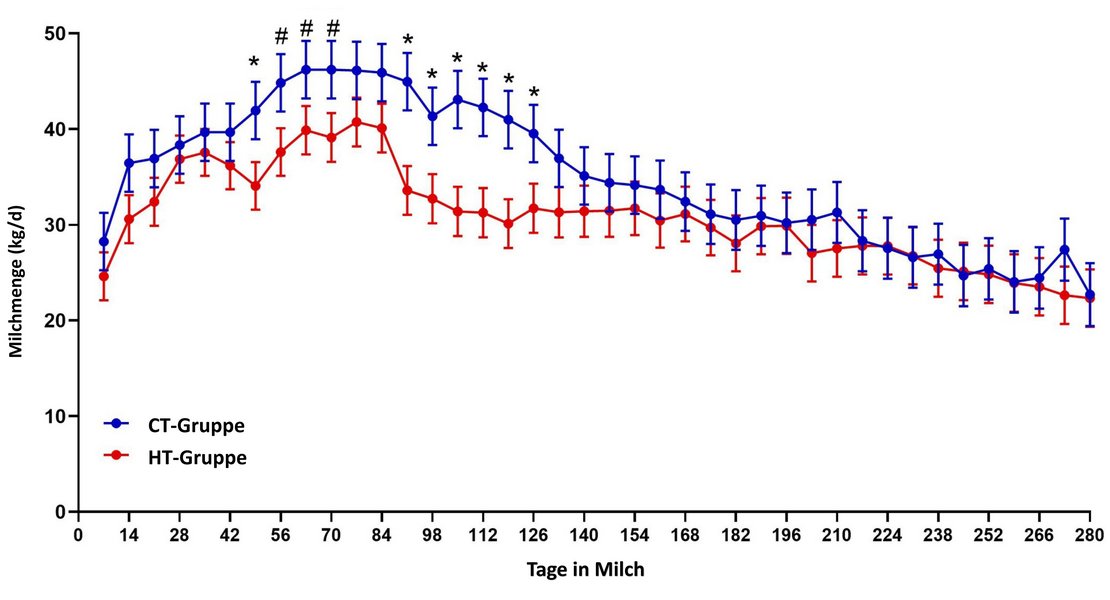

Die CT-Kuhgruppe produzierte jedoch deutlich mehr Kolostrum und mehr Milch in der Folgelaktation als die HT-Kühe (Abb. 1).

Abb. 1: Milchertrag von Holsteinkühen, die in der vorangegangenen Trockenstehphase unter Hitzestress (HT-Gruppe) oder nur relativ wenig unter Hitzestress (CT-Gruppe) litten. Ergebnis: der Milchertrag war bei HT-Kühen niedriger als bei CT-Kühen. Anm.: eigene Grafik, aufbauend auf den Ergebnissen der ‚Florida‘-Studie

Mikrostrukturen der Milchdrüsen

In der ‚Florida‘-Studie wurden interessanterweise auch Milchdrüsenbiopsien am 14., 42. und 84. Tag in der nachfolgenden Laktation (unter Lokalanästhesie) von zufällig ausgewählten Kühen beider Gruppen entnommen (Dado-Senn et al., 2019). Diese Biopsien wurden verwendet, um die Mikrostruktur des Milchdrüsengewebes (z.B. Alveolenfläche und -anzahl sowie Bindegewebeanteil) in beiden Versuchsgruppen zu analysieren.

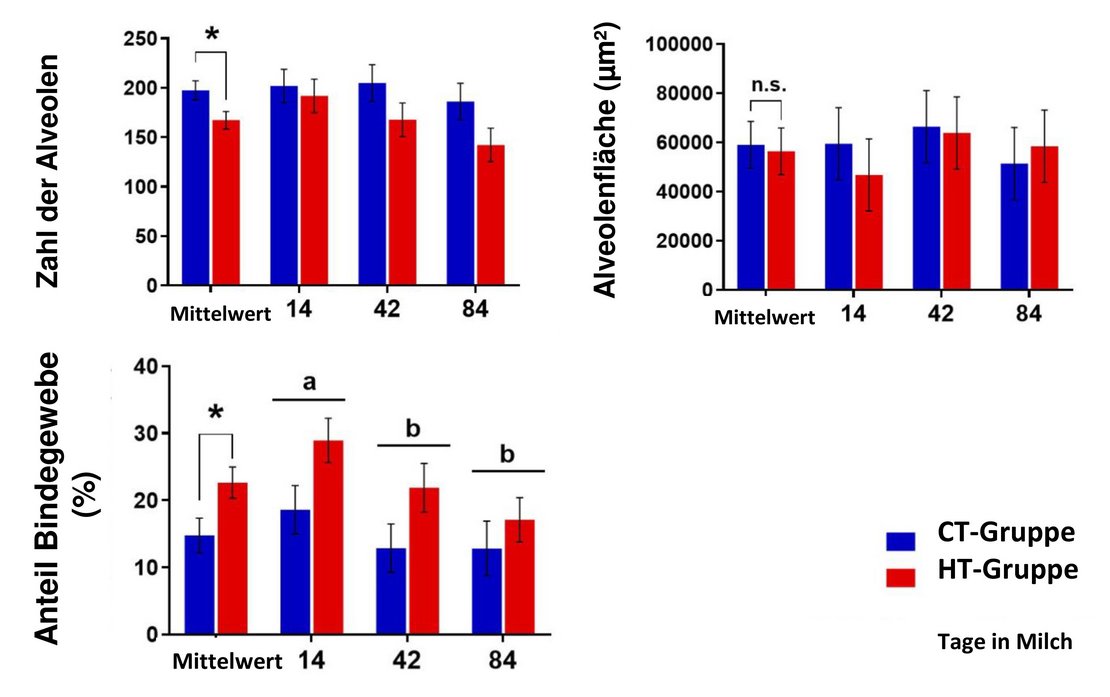

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die HT-Kühe hatten weniger Alveolen in der Milchdrüse als CT-Kühe, aber die individuelle Alveolenfläche war zwischen den Behandlungsgruppen ähnlich (Abb. 2).

Außerdem korrelierte die Alveolenzahl positiv mit der Anzahl der EC (r = 0,89, P < 0,001). Kühe, die während der vorangegangenen Trockenstehzeit Hitzestress ausgesetzt waren, hatten in der nachfolgenden Laktation außerdem einen signifikant höheren Anteil an Euterbindegewebe als Kühe, die während der Trockenzeit ‚gekühlt‘ wurden (Abb. 2).

Abb. 2: Histologische Auswertung der Milchdrüsen in der Folgelaktation:

oben: Zahl der Alveolen in den Milchdrüsen von CT- und HT-Kühen;

in der Mitte: Fläche der Alveolen in den Milchdrüsen von CT- und HT-Kühen;

unten: Bindegewebeanteil in den Milchdrüsen von CT- und HT-Kühen.

Anm.: ein Sternchen weist auf einen signifikanten Unterschied hin und n.s. weist auf einen nicht-signifikanten Unterschied zwischen den Behandlungen hin.

Grafik: eigene Grafik in Anlehnung an Ergebnisse aus der ‚Florida‘-Studie

Obwohl in der vorliegenden Studie kein Maß für die Aktivität der EC ermittelt wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass eine signifikante Verringerung der Anzahl der Alveolen auch die Gesamtaktivität und -funktionalität der Milchdrüse daran hindert, ihre volle Synthesekapazität zu erreichen. Gleichzeitig wird die neugebildete Milch bis zum Milcherguss in den Alveolen und Milchgängen der Drüse gespeichert; daher ist die Speicherkapazität der Milchdrüsen teilweise auch von der Anzahl der Alveolen abhängig.

Zusammenfassend zeigen die vorliegenden Daten eine veränderte Morphologie der Milchdrüsen nach einer Hitzestressbelastung während einer vorangegangenen Trockenstehzeit, die mit einer gleichzeitig beobachteten Abnahme der Produktivität assoziiert ist.

Auswirkungen von Hitzestress während der Hochträchtigkeit auf die Makro- und Mikrostruktur der Plazenta

Eine Hyperthermie kann auch die Entwicklung und Funktion der Plazenta beeinträchtigen. Der Schweregrad einer Plazentafunktionsstörung hängt vom Stadium der Trächtigkeit ab, in dem die Hyperthermie auftritt.

Veränderungen der mütterlichen Kerntemperatur können somit auch die fetale Entwicklung beeinträchtigen, da die Wärmebelastung über die Plazentadurchblutung übertragen wird. Gleichzeitig bleibt zu beachten, dass die Diffusionskapazität der Plazenta proportional zum fetalen und plazentaren Gewicht und generell mit fortschreitender Trächtigkeit abnimmt (Casarotto et al., 2025).

Ein weiteres Ziel der ‚Florida‘-Studie war somit, die Exposition gegenüber Hitzestress während der späten Trächtigkeit bezüglich möglicher Veränderungen der Plazentamorphologie, -mikrostruktur und zugehörigen Genexpressionen zu prüfen.

Dafür wurden intakte Plazenten von weiblichen Kälbern (nach spontaner Ausstoßung gesammelt; ca. 4,00 ± 1,54 Stunden; n = 10 pro Behandlung) und ausgewertet.

Die gesammelten fetalen Membranen wurden unmittelbar nach der Ausstoßung auf Vollständigkeit überprüft. Beschädigte bzw. unvollständige Plazenten wurden ausgeschlossen. Gleichfalls wurden Plazenten, die erst nach ≥12 Stunden ausgestoßen wurden, von der weiteren Auswertung ausgeschlossen, da sie als klinisch zurückgehalten angesehen wurden (Casaratto et al., 2025).

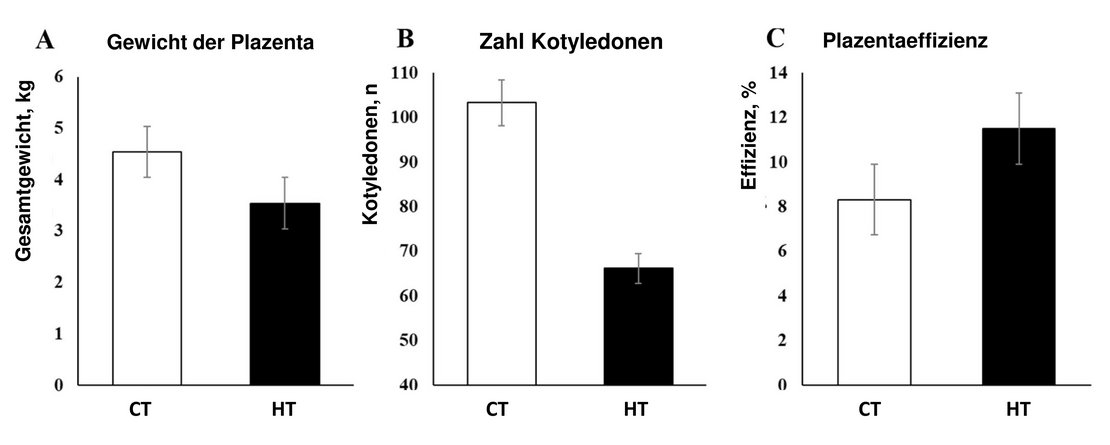

Die Auswertung ergab: Plazenten von Kühen (CT-Kühen), die während der späten Trächtigkeit einer Minderung des Hitzestresses unterzogen wurden, wiesen (im Mittel) ein höheres Gewicht als die HT-Gruppe auf (4,54 vs. 3,54 – Abb. 3).

Gleichzeitig war die Anzahl der Kotyledonen in den CT-Plazenten höher als in den HT-Plazenten. Die Plazentaeffizienz wurde durch Berechnung des Verhältnisses des Kälbergewichts (kg) zum Plazentagewicht (kg) ermittelt. Sie war interessanterweise in der HT-Gruppe höher (8,52 % vs. 11,5 %) als in der CT-Gruppe (Abb. 3).

Außerdem wurden keine Unterschiede zwischen den Behandlungen bezüglich des Zeitpunkts der Plazentaausstoßung beobachtet.

Abb. 3: Plazentaparameter und -effizienz von weiblichen Kälbern, die In-utero (d.h. bereits im Mutterleib – ab etwa 54 ± 5 Tage vor ihrem Geburtstermin) HT (=Hitzestress) bzw. kaum Hitzestress (CT) ausgesetzt waren.

A) mittlere Gewichte der Plazenten (4,54 vs. 3,54)

B) mittlere Anzahl der Kotyledonen (103,3 vs. 66,2)

C) Plazentaeffizienz (8,52 % vs. 11,5 %)

Darüber hinaus konnten 289 unterschiedlich exprimierte Gene zwischen den HT- und CT-Plazenten identifiziert werden, wobei in der HT-Gruppe 179 hochreguliert und 110 herunterreguliert waren. Dysregulierte Stoffwechselwege in HT-Plazenten betrafen den Gas- und Sauerstofftransport, Nährstofftransport bzw. die Cortisolbiosynthese. Hitzestress induzierte eine Hypermethylierung von regulatorischen Stoffwechselwegen, einschließlich Kollagenbiosynthese und -abbau, Strukturkomponenten der extrazellulären Matrix und Organisation des Plazentagewebes (vgl. Casarotto et al., 2025).

Die jüngsten Ergebnisse aus der ‚Florida‘-Studie belegen darüber hinaus, dass Hitzestress (in der späten Trächtigkeit) zu Transkriptionsveränderungen in der Plazenta führen können. Diese Veränderungen wirken sich negativ auf das Geburtsgewicht und die Gesundheit der Kälber aus, was wiederum die Notwendigkeit unterstreicht, langandauernde Hitzestressperioden in der späten Trächtigkeit zu vermeiden, um eine optimale fetale Entwicklung und Gesundheit der Nachzucht sowie eine hohe Produktivität der Milchkühe in der nachfolgenden Laktation umfassend sicherzustellen.

FAZIT

Milchkühe, die während der Trockenzeit permanentem Hitzestress ausgesetzt sind, weisen in der nachfolgenden Laktation einen deutlichen Milchertragsrückgang auf.

Darüber hinaus sind die Nachkommen stark hitzegestresster Kühe In-utero oftmals schon vorgeschädigt. So kommt es zu signifikant geringeren Geburtsgewichten und zunehmenden Aufzuchtverlusten in dieser Nachkommenschaft.

DER DIREKTE DRAHT

Prof. Dr. habil. Wilfried Brade,

Professor i.R.,

TiHo Hannover und Norddeutsches Tierzucht-Beratungsbüro

E-Mail: wilfried.brade[at]t-online.de

Literatur (wird nicht gedruckt, steht aber bei Bedarf zur Verfügung)