Jerseykreuzung statt Neubau – eine wirtschaftlich interessante Alternative zur Milcherzeugung mit reinrassigen Fleckviehkühen

In zahlreichen Laufställen, die oft erst vor 12 bis 15 Jahren errichtet bzw. umgebaut wurden, sind die Liegeboxen bzw. Fressplatzbreiten bzw. die Dimensionierung der Laufgänge und Melkstände für die immer größer werdenden Milchkühe oft bereits wieder zu klein.

Auch planen viele Milchbauern eine Aufgabe der Milchproduktion mit Erreichen des Rentenalters in 10 bis 12 Jahren, da sie keinen Nachfolger finden; speziell in den kleineren Milchkuhhaltungen in Süddeutschland.

Darüber hinaus sind noch zahlreiche (alte) Anbindeställe, vor allem in Bayern und Baden-Württemberg vorhanden. Für diese Betriebe müssen gleichfalls kostengünstige Wege hin zum Laufstall aufgezeigt werden.

Die zu realisierenden Baulösungen müssen arbeitswirtschaftliche Vorteile bieten, die gestiegenen Anforderungen an das Tierwohl erfüllen und gleichzeitig möglichst kostengünstig realisiert werden können.

Die enorm gestiegenen Baukosten für Neubauten schrecken aktuell zusätzlich davor ab, in neue Milchviehställe zu investieren. Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) hat kürzlich gezeigt, dass die Baukosten für Stallneubauten seit 2015 um 63 % gestiegen sind. Im Mittel mussten in Neubauten ohne Gülle- und Futterlager 18.100 Euro/Kuhplatz (brutto) in 2023 investiert werden, reine Milchviehställe kosteten 16.500 Euro, und Ställe mit einem zusätzlichen Jungviehplatz kamen auf 21.200 Euro je Kuhplatz.

Vorausgesetzt der Neubau eines Kuhstalls inklusive Nebenanlagen verursacht Baukosten in Höhe von 18.000 Euro je Kuhplatz und die jährlichen Kosten werden mit 8 % vom Neuwert kalkuliert, so entstehen 1.440 Euro Gebäudekosten je Kuhplatz bzw. 17,6 Cent je Kilogramm Milch bei 8.200 kg Milchleistung. Bei einem Umsatz von 52 bis 53 ct/kg Milch (aus Milch, Tierverkauf und sonstigen Erlösen) bedeutet dies, dass ca. 1/3 vom Umsatz durch die aufgewendeten Gebäudekosten gebunden sind.

Mit diesem Beitrag sollen züchterische Anregungen gegeben werden, um die Weiternutzung vorhandener Bausubstanz mit geringstmöglichem Aufwand eventuell noch ca. 10 bis 12 Jahre fortführen zu können.

Genetisch-züchterische Entwicklungen in der Fleckviehpopulation

Durch züchterische Maßnahmen sowie eine verbesserte Fütterung und Haltung stieg in den letzten Jahrzehnten die Milchmengenleistung pro Kuh und Jahr deutlich an.

Die Zucht beeinflusst(e) jedoch nicht nur die Milchleistung, sondern hat generell auch zu größeren und schwereren Fleckviehkühen (= FL-Kühen) geführt.

So zeigte bereits Gruber (2017), dass sich im Zeitraum von 1959 bis 2014 die mittlere Lebendmasse einer Fleckviehkuh in Österreich von 516 kg auf 724 kg erhöht hat.

In der Tat sind die mittleren Körpermassen von FL-Kühen (im Zweinutzungstyp) – im Vergleich zu anderen Rassen – seit Jahren bemerkenswert hoch.

So ermittelten Mödel et al. (2019) eine mittlere Körpermasse von FL-Kühen (mit ca. 2,5 Laktationen) von 770 bis 780 kg in der Triesdorfer FL-Herde. Nolte (2019) berichtet über eine mittlere Körpermasse (bei Haltung unter einheitlichen Bedingungen in der Versuchsherde Oberschleißheim) von 681 kg für reinrassige Holstein (H)-Kühe und 794 kg für reinrassige FL-Kühe. Zugehörige Kreuzungstiere (mit 50 % H und 50 % FL-Genanteil) wogen im Mittel ca. 746 kg.

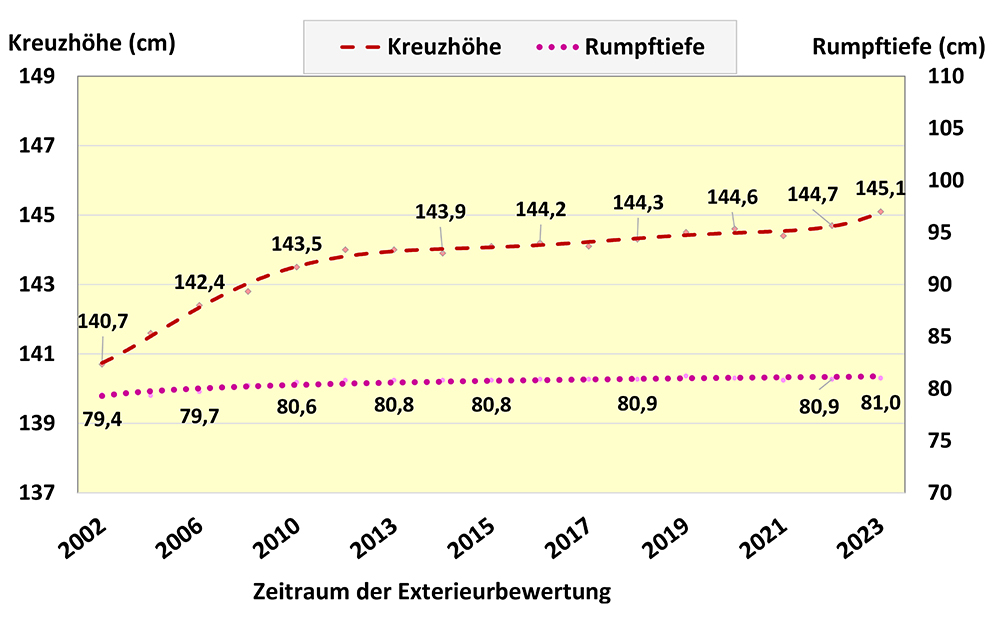

In der Abbildung 1 sind vorliegende Trends bezüglich einiger Körpermaße in der Fleckviehzucht aufgezeigt.

Abb. 1: Entwicklung der Körpermaße von Fleckvieh-Jungkühen (Basis: Exterieurbewertung von FL-Erstkalbskühen) – Ergebnisse der LFL Bayern (Grub)

Die regelmäßige Erfassung der Körpermaße von Erstkalbskühen bestätigen, dass sich der Trend der Größenzunahme immer noch fortsetzt (Abb. 1). Ein wesentlicher Grund ist die fehlende objektive Bewertung der Körpermasse von FL-Kühen und deren Vernachlässigung bei der Besamungsbullenauswahl.

Auch aus der Fütterungslehre ist seit Jahrzehnten gut bekannt: Der Energiebedarf von Milchkühen setzt sich aus den jeweils erforderlichen Anteilen für die Erhaltung, für die Milchbildung und den Energieansatz für das Wachstum von Fetus und weiterem Gewebe im Verlauf der Laktation (Trächtigkeit) zusammen.

Der Erhaltungsbedarf wird auf die metabolische Körpermasse (KM0,75) bezogen. Mit steigender Lebendmasse nimmt somit der Erhaltungsbedarf zu.

Dänische Jerseys und Einordnung ihrer Leistungsfähigkeit

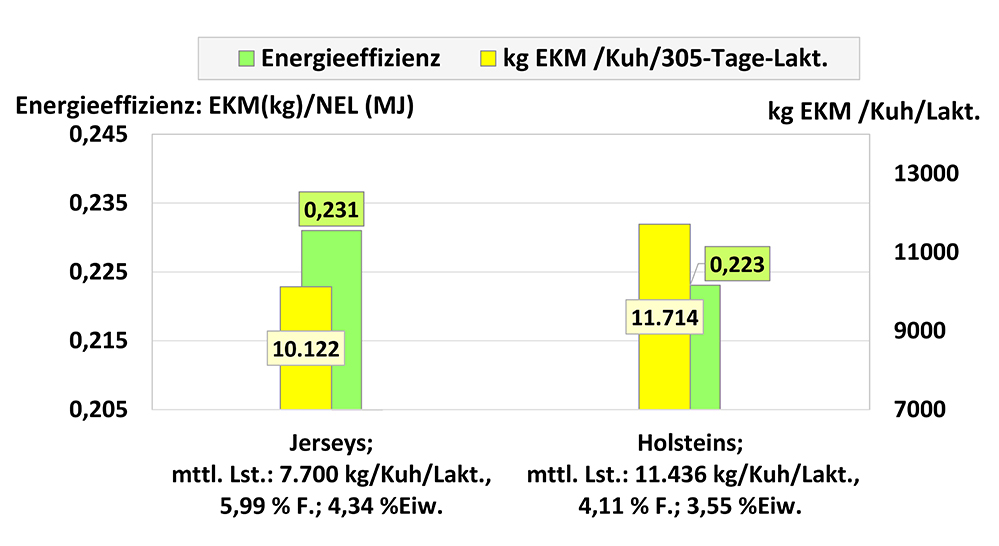

Dänische Jerseys sind hocheffiziente Milchkühe, deren Milch sehr konzentriert und bestens zur Käse- oder Buttererzeugung geeignet ist (Abb. 2).

Abb. 2: Vergleichende Gegenüberstellung der Ergebnisse aus der Milchleistungsprüfung (MLP) für Jersey- bzw. Holsteinkühe in Dänemark in 2022/23 – eigene Grafik

Dänische Jerseys sind deutlich kleiner als andere Milchrassen. Adulte Kühe wiegen nur etwa 440 bis 465 kg.

Jerseyrinder werden demgegenüber in Deutschland oft vernachlässigt. Hintergrund ist die große Zersplitterung der Zuchtbestände über ganz Deutschland, der vergleichsweise nur sehr kleine Zuchtbestand und die systematische Vernachlässigung der Jerseys in der Kreuzungszucht durch die großen Zuchtorganisationen.

Aktuelle Auswertungen der dänischen Landbauberatung zeigen: Dänische Jerseybullen sind den US-amerikanischen Jerseybullen in der Milchmenge etwas unterlegen. Aber aufgrund deutlich höherer Milchfett- und Milcheiweißgehalte existieren in den Ertragsmerkmalen Milchfett- und Milcheiweißmenge keine nennenswerten Unterschiede. Die besonderen Vorzüge Dänischer Jerseybullen sind aber vor allem die besseren Gesundheitsmerkmale, speziell die Eutergesundheit, vergleichsweise gegenüber den US-amerikanischen Jerseybullen und ihr deutlich kleinerer Rahmen/Körperdimension.

Dänische Jerseybullen sind somit vergleichsweise gegenüber den nordamerikanischen Jerseybullen, speziell in der Kreuzungszucht mit Fleckviehrindern, deutlich vorteilhafter.

Zu erwähnen bleibt, dass gleichzeitig auf ein breites Angebot von gesextem Sperma (= X-tragend) Dänischer Jerseybullen kostengünstig zurückgegriffen werden kann, so dass vorzugsweise nur weibliche Nachkommen erzeugt werden können.

Zu kleine Liegeboxenmaße für zu große Fleckviehkühe

Der Bereich Liegen spielt im Laufstall eine große Rolle. In einem Liegeboxenlaufstall muss für jede Kuh eine Liegebox vorhanden sein.

Eine wichtige Voraussetzung für eine hohe Milchleistung ist eine lange Liegezeit, denn eine stehende Kuh ist eine unproduktive Kuh. Hochproduktive Milchkühe liegen ca. 12 Stunden am Tag. Damit sie das tun, müssen die Liegeboxen ausreichend Komfort bieten; sowohl in ihren Abmessungen als auch bezüglich der passenden Einstreu.

Generell ist sicherzustellen, dass die Tiere sich normal hinlegen, bequem liegen, aufstehen und putzen können. Das schließt gleichzeitig ein, dass an den Tieren keine haltungsbedingten Schäden oder Verhaltensabweichungen feststellbar sind, die auf Einschränkungen der Bewegungsmöglichkeit hinweisen, wie z.B. regelmäßiges Liegen im Laufgang, pferdeartiges Aufstehen oder häufige Verletzungen im Sprunggelenkbereich.

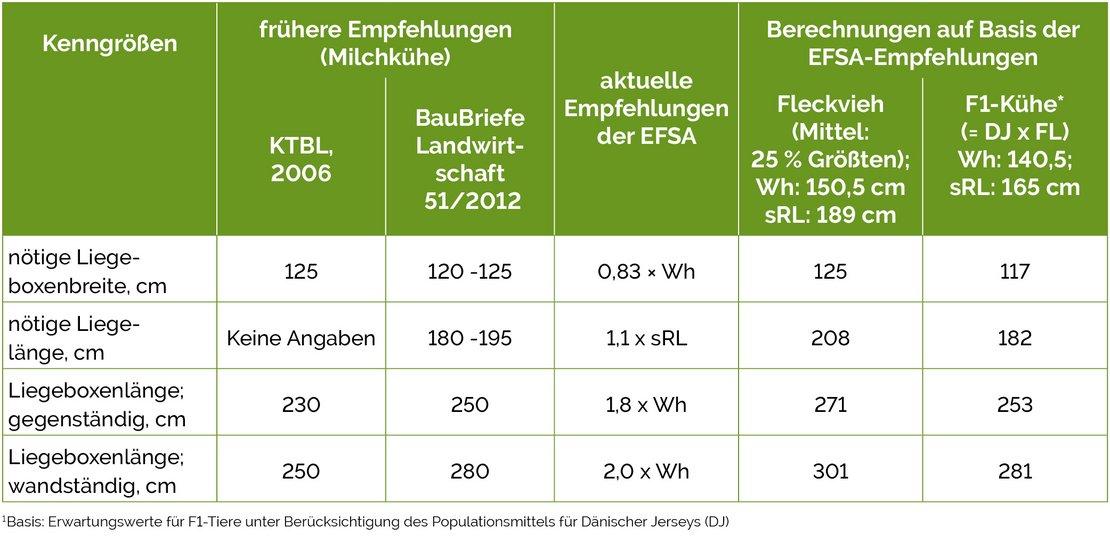

Systematische Jerseykreuzungen erfordern aufgrund ihrer geringen Maße deutlich weniger Stallraum als ihre reinrassigen, großrahmigen FL-Stallgefährtinnen (Abb. 3). Auch lässt sich gut zeigen, dass sich zu klein gewordene Liegeboxen für aktuelle FL-Tiere aber sehr gut weiter mit Jersey x Fleckvieh-Kreuzungen nutzen lassen (Tab. 1).

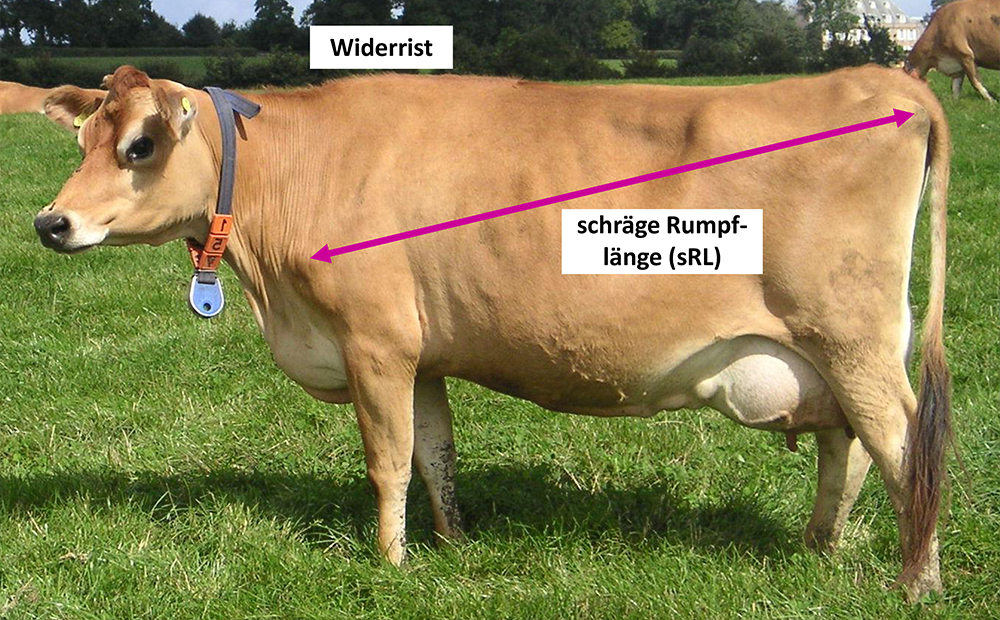

Für die Bemessung eines Liegeplatzes sind die Widerristhöhe (Wh) und schräge Rumpflänge (sRL) entscheidende Körpermaße (Abb. 4).

Abb. 4: Häufig benutzte Körpermaße zur Berechnung von herdenoptimierten Liegeboxen-Abmessungen (eigene Grafik)

Bekanntermaßen variieren Wh und sRL zwischen den Kühen – sowohl in Reinzucht als auch Kreuzung – innerhalb derselben Altersstufe. Auch ist bekannt, dass Kühe bis zur 3. Laktation wachsen. Ein kompromissfähiger Weg zur Bewertung vorhandener Liegeboxen (auf Betriebsebene) ist der Vergleich der betriebsindividuellen Liegeboxenmaße mit gültigen Empfehlungen aufgrund der Durchschnittswerte der 25 % größten Kühe (innerhalb der Herde) hinsichtlich WH und sRL (Tab. 1).

Die EFSA (= European Food Safety Authority), eine neutrale Fachagentur, die die Europäische Kommission, das Europäische Parlament bzw. die EU-Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Lebensmittelerzeugung und -sicherheit regelmäßig berät, hat kürzlich auch eine Empfehlung zum Tierwohl von Milchkühen herausgegeben (siehe: EFSA Panel, Animal Health and Animal Welfare), https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7993). Sie enthält wichtige Aussagen über zu empfehlende Liegeboxenmaße.

Nachfolgend sind notwendige Liegeboxen-Maße auf Basis der aktuellen EFSA-Empfehlung für moderne Fleckviehkühe sowie für F1-Kühe (= Dänische Jerseys x Fleckvieh) berechnet worden (Tab. 1). Unter Verwendung aktueller Körpermaße in züchterisch wertvollen Fleckviehherden ergeben die in Tabelle 1 (= rot, dick) dargestellte Ergebnisse bezüglich der erforderlichen Liegeboxenmaße.

Tab. 1: Frühere Empfehlungen für Liegeboxen-Abmessungen, aktuelle Empfehlungen der EFSA zur Bestimmung herdenoptimierter Liegeboxen-Abmessungen und berechnete Liegeboxenabmessungen für moderne Fleckviehkühe bzw. F1-Kühe (DF x FL)

Unter Berücksichtigung der geringeren Körpermaße von Jerseykreuzungen (DJ x FL) zeigt sich, dass ältere (zu klein gewordene) Liegeboxen für FL-Kühe – gebaut aufgrund früherer Empfehlungen vor ca. 10 Jahren – heute noch sehr wohl den Ansprüchen von Jersey-Kreuzungskühe genügen (Tab. 1 – braune Schriftfarbe).

Damit sind kaum Bauinvestitionen notwendig, um auch zukünftig zu klein gewordene Liegeboxen für moderne FL-Kühe (befristet) weiter nutzen zu können.

Futterenergiebedarf für Erhaltung und Leistung

In den Empfehlungen zur Energieversorgung von Milchkühen (GfE 2001) wird von einem Anstieg des Erhaltungsbedarfs von 0,293 MJ NEL pro kg KM0,75 ausgegangen.

Der relative Anteil für die Erhaltung am Gesamtenergiebedarf ist somit nicht nur von der Milchmenge und –zusammensetzung, sondern auch von der mittleren Körpermasse der Kühe abhängig (Tab. 2).

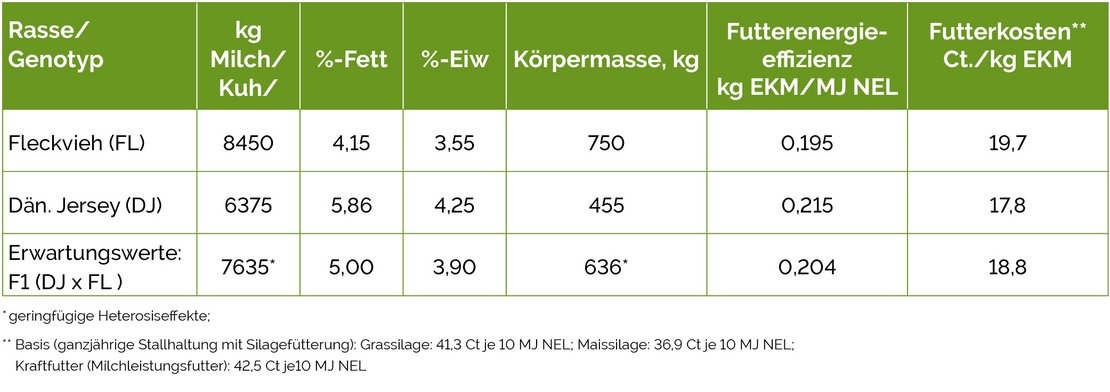

Die hohe Futtereffizienz von Jerseys bzw. Jerseykreuzungen bleibt somit zusätzlich anzuerkennen, die gleichzeitig auch zu geringeren Futterkosten führt (Tab. 2).

Tab. 2: Erwartetes Leistungsniveau von Jersey x Fleckvieh-Kreuzungskühe unter süddeutschen Bedingungen sowie zugehörige futterwirtschaftliche Kenngrößen

Leider erfährt die Kreuzungszucht in der Milcherzeugung immer noch nicht die Aufmerksamkeit, die ihr längst gebührt, denn: Jersey x Fleckviehkreuzungen haben sich schon vor Jahrzehnten im Thüringer Raum umfassend bewährt. Leider wurde dieser Sachverhalt von den süddeutschen und/oder österreichischen Zuchtverantwortlichen bis heute nicht wirklich zur Kenntnis genommen.

Auch die Argumentation einer deutlich vorteilhafteren Fleischerzeugung mit Fleckviehrindern im Vergleich zu Milchrindern ist längst nicht mehr zutreffend, da mittels des Konzepts ‘Beef on Dairy’ die zusätzliche systematische Nutzung von ausgewählten Fleischrindrassen im Rahmen der Gebrauchskreuzung zur Masthybriderzeugung immer umfassender, speziell auch mit Jerseys oder Jerseykreuzungen (DJ x FL), praktiziert werden kann.

Die Züchtung hat längst noch nicht ihre vielfältigen Möglichkeiten zur weiteren Ressourcen- und Umweltschonung ausgeschöpft!

FAZIT

Jerseykreuzungen sind eine interessante wirtschaftliche Alternative, um zu klein gewordene Liegeboxen für moderne, großrahmige Milchkühe in älteren Laufställen (befristet) weiter nutzen zu können. Auch bei notwendigen Umbauten alter Anbindeställe sind Dänische Jerseys oder Jerseykreuzungen sehr interessante Milchkuhtypen, die außerdem gleichzeitig zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Milcherzeugung beitragen können. Vorausgesetzt werden muss, dass auch in der Kreuzungszucht nur intensiv geprüfte und vorselektierte beste Dänische Jerseybullen und nicht irgendwelche ‚Billig‘-Angebote oder einseitig auf Exterieur ausgewählte Vatertiere genutzt werden.

DER DIREKTE DRAHT

Prof. Dr. habil. Wilfried Brade,

Professor für Tierzucht (i.R.) an der TiHo Hannover

und Norddeutsches Tierzuchtberatungsbüro

Email: wilfried.brade[at]t-online.de