Der Einsatz von Dinkel im Spelz in der Schweinemast

1. Einleitung

Aufgrund der verstärkten Nachfrage nach Dinkelmehl steigt die Anbaufläche von Dinkel in Deutschland kontinuierlich an. Wurden in Deutschland 2014 noch rund 55.000 ha angebaut, so lag die Anbaufläche ein Jahr später schon bei ca. 100.000 ha (Siedler 2015). Nach Angaben des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlicher Raum (TLLR) wurden 2021 in Deutschland ca. 150.000 ha Dinkel angebaut. In Bayern belief sich 2023 die Anbaufläche von Dinkel auf rund 36.000 ha (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, 2024).

Dinkel, der auch als Spelzweizen bezeichnet wird, benötigt im Gegensatz zum freidreschenden Weich- und Hartweizen zur weiteren Verarbeitung einen zusätzlichen Arbeitsgang (Rellen bzw. Schälung), um die Körner von der Hüllspelze zu trennen. Wie Emmer und Einkorn wird Dinkel im Spelz geerntet.

In den letzten Jahren vermehrten sich die Anfragen, ob Dinkel im Spelz auch in Mastschweinerationen eingesetzt werden kann, ohne dass dabei die Leistungen negativ beeinflusst werden. Insbesondere Chargen, die sich durch eine geringere Backqualität auszeichnen, sind bzw. waren kostengünstig auf dem Markt erhältlich.

In vorliegender Untersuchung wurde untersucht, welche Effekte die Verfütterung von ansteigenden Mengen an Dinkel im Vergleich zu einer konventionellen Ration auf Basis von Weizen und Gerste auf die Mastleistung und Schlachtkörperbeurteilung von Schweinen hat.

2. Versuchsdurchführung

Der Fütterungsversuch wurde am Ausbildungs- und Versuchszentrum des Staatsguts Schwarzenau der Bayerischen Staatsgüter durchgeführt. Dazu wurden 192 Tiere der Rasse Pi x (DL x DE) nach Lebendmasse (LM), Abstammung und Geschlecht ausgewählt und gleichmäßig auf zwei Versuchsgruppen aufgeteilt:

- Kontrollgruppe

- Dinkelgruppe mit 20 % (Anfangsmast), 25 % (Mittelmast) und 30 % (Endmast) Dinkel im Spelz in der Ration

Die Mastschweine waren zu Versuchsbeginn 75 Tage alt und hatten im Mittel eine LM von knapp 31 kg. Der Versuch gliederte sich in drei Fütterungsphasen (30-60 kg, 60-90 kg, 90-120 kg). Die Fütterung erfolgte am Langtrog mit Sensorsteuerung (Firma Schauer). Die Flüssigfuttermengen wurden für jede Bucht automatisch verwogen. Die Trockenmassen (TM) der Fließfutterrationen wurden wöchentlich bestimmt. Die LM wurden wöchentlich am Einzeltier erfasst und zur Berechnung der täglichen Zunahmen genutzt. Bei Erreichen von ca. 120 kg LM wurden die Mastschweine an insgesamt sieben Terminen im Versuchsschlachthaus Schwarzenau geschlachtet und die Schlachtkörper bewertet.

Die Schlachtgewichte (SG) und die Muskelfleischanteile (MFA) wurden mit einer in Bayern verbreiteten Abrechnungsmaske verglichen. Das Optimum der SG lag zwischen 84 kg und 110 kg. Der Basispreis errechnete sich bei 57 % MFA. Die Systemgrenzen lagen zwischen 84 kg und 120 kg SG bei 61 % MFA. Unter 84 kg SG wurden maximal 57 % MFA berücksichtigt.

2.1 Rationsgestaltung

Die Versuchsrationen wurden mit dem Programm Zifo2 der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft berechnet, in der Versuchsmahl- und Mischanlage Schwarzenau hergestellt und an der Abteilung Laboranalytik der LfL in Grub analysiert. Analysierte und kalkulierte Nährstoffgehalte der Rationen wurden anhand ihrer Analysenspielräume abgeglichen. Die Schätzung der ME erfolgte nach der Mischfutterformel.

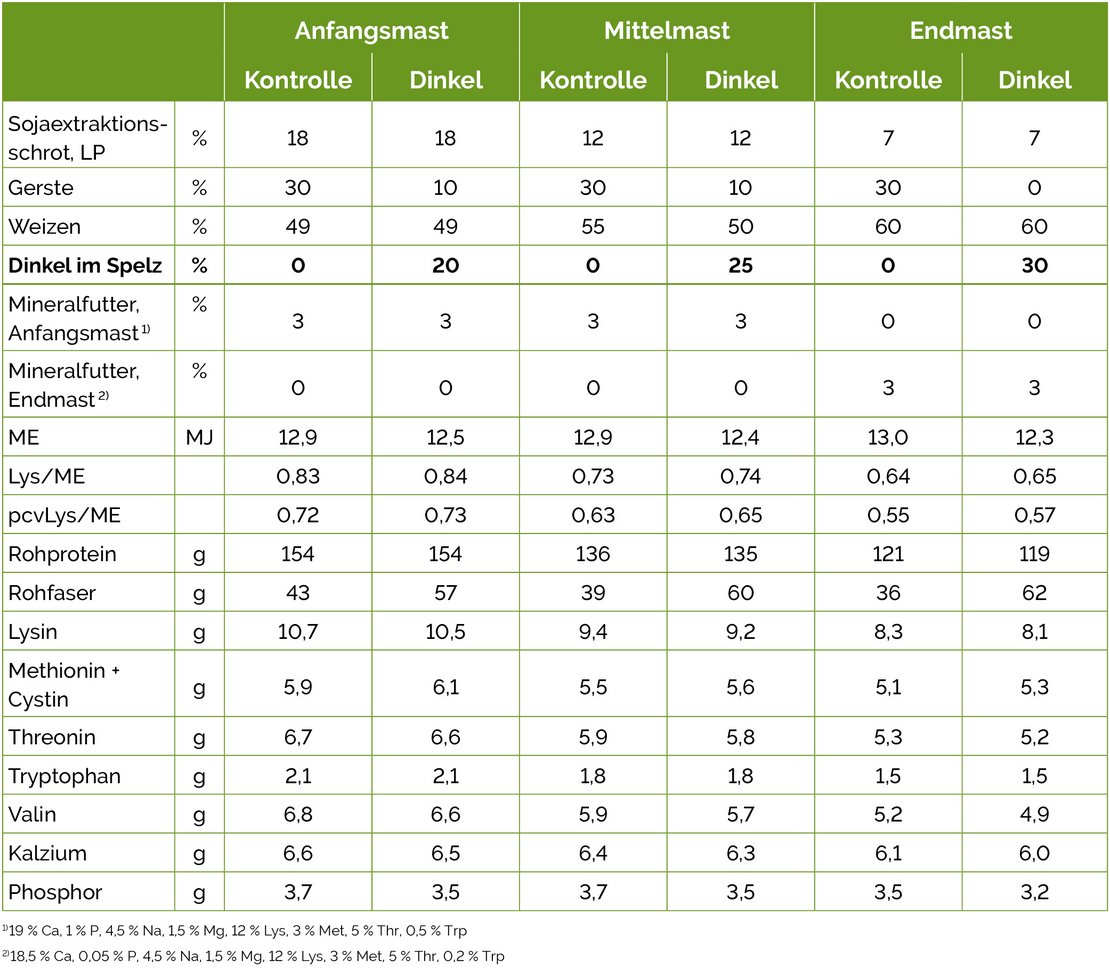

Die Rationen basierten auf Getreide (Gerste, Weizen bzw. Dinkel im Spelz), Sojaextraktionsschrot (SES) mit 44 % Rohprotein und Mineralfutter (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Zusammensetzung der Versuchsrationen und kalkulierte Nährstoffgehalte (Angaben pro kg bei 88 % TM)

2.3 Tierausfälle und medikamentöse Behandlungen

Insgesamt wurden 9 Tiere medikamentös behandelt: 5 Tiere in der Kontroll- und 4 Tiere in der Dinkelgruppe. Hauptursache waren Fuß-, Hüft- und Schulterprobleme. Zwei Tiere aus der Kontrollgruppe mussten den Versuch aufgrund ihres Gesundheitszustandes verlassen.

Während des Versuchs trat verstärkt Schwanz- und Flankenbeißen auf. Es waren 5 von 16 Buchten betroffen, 2 Buchten in der Kontroll- und 3 in der Dinkelgruppe. Ein Tier der Kontrollgruppe musste deshalb aus dem Versuch genommen werden.

3.1 Futteranalysen

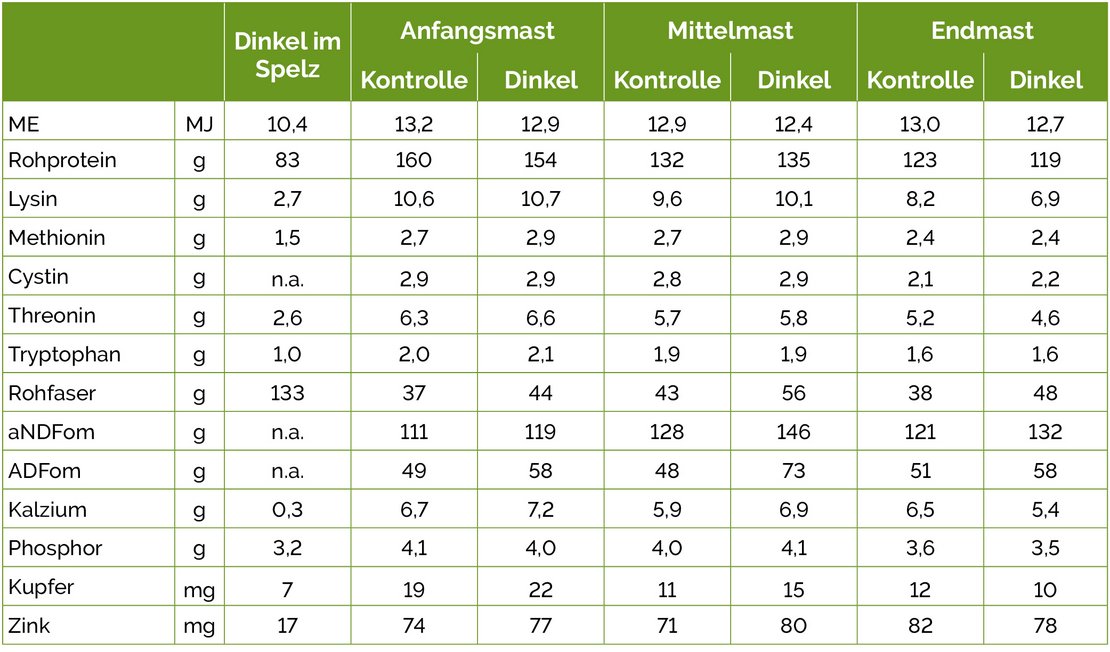

Die analysierten Nährstoffgehalte und ermittelten Gehalte an ME der eingesetzten Futtermischungen sind in Tabelle 2 zusammengestellt. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden diese auf Trockenfutter mit 88 % TM korrigiert. Im Anfangs-, Mittel- und Endmastfutter stimmten die meisten analysierten Gehalte der Inhaltsstoffe im Rahmen ihrer Analysenspielräume gut mit den kalkulierten Werten überein. Die Phosphorwerte lagen bei der Hälfte der Versuchsmischungen höher und knapp außerhalb ihrer Analysenspielräume. Der Lysingehalt des Dinkel-Endmastfutters sowie die Rohfasergehalte der Dinkel-Anfangsmast- und Endmastmischungen lagen niedriger und knapp außerhalb ihrer Analysenspielräume.

Tabelle 2: Ausgewählte analysierte Nährstoffgehalte des Dinkels und der Rationen (Angaben pro kg bei 88 % TM)

3.2 Mastleistungen, Futter- und ME-Effizienz

Die Mastleistungen, der Futterverbrauch sowie der Futter- und ME-Aufwand pro kg Zuwachs sind in Tabelle 3 zusammengestellt.

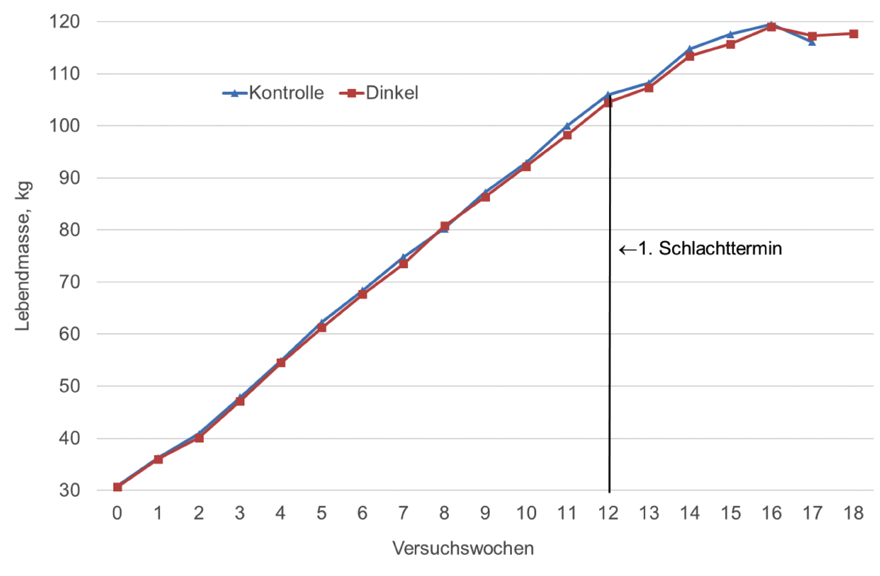

Die täglichen Zunahmen beliefen sich im Versuchsmittel auf 843 g in der Kontroll- und auf 812 g in der Dinkelgruppe. Dieser Unterschied war statistisch signifikant. Begründet ist dies u.a. auch durch Engpässe im Versuchsschlachthaus, denn es waren 7 Schlachttermine notwendig. Deshalb wurde zusätzlich eine Auswertung der täglichen Zunahmen bis zum 1. Schlachttermin in Versuchswoche 12 durchgeführt. Bis zu diesem Termin ließen sich mit 818 und 804 g keine statistisch signifikanten Unterschiede nachweisen.

Das vergleichsweise niedrige Leistungsniveau kann durch das gehäufte Auftreten von Schwanzbeißen trotz kupierter Tiere erklärt werden.

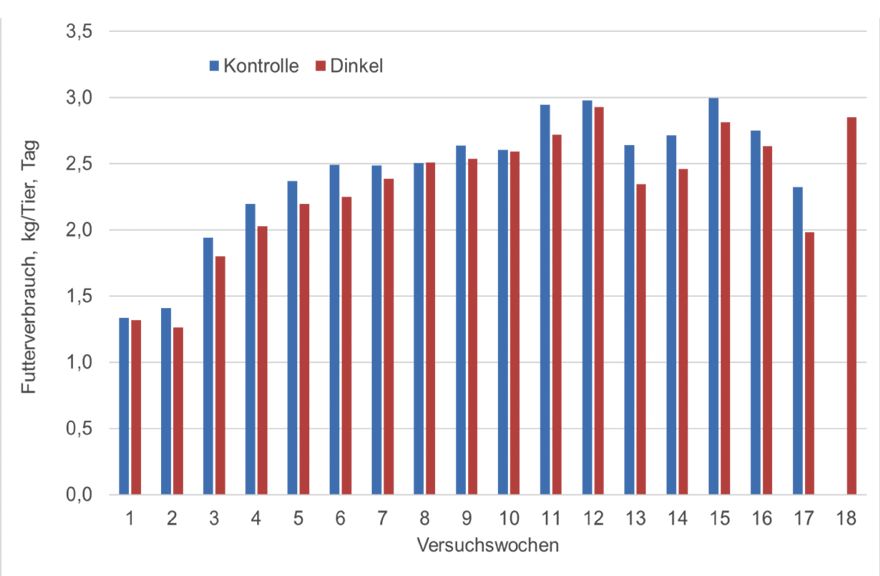

Der Futterverbrauch und die kalkulierte Aufnahme an ME pro Tier und Tag lagen im Mittel der Mast bei 2,4 kg bzw. 30,8 MJ in der Kontroll- und bei 2,3 kg bzw. 28,6 MJ in der Dinkelgruppe. Während der Unterschied beim Futterverbrauch nicht statistisch abgesichert werden konnte, war die ermittelte Aufnahme an ME in der Dinkelgruppe signifikant niedriger.

Der Aufwand an Futter bzw. an ME pro kg Zuwachs belief sich im Mittel des Versuchs in der Kontrolle auf 2,90 kg bzw. 37,3 MJ und in der Dinkelgruppe auf 2,85 kg bzw. 35,8 MJ. Die Unterschiede waren nicht signifikant.

In Abbildung 2 ist der Futterverbrauch der Tiere in den einzelnen Mastwochen dargestellt.

Tabelle 3: Lebendmassen, Mastdauer, tägliche Zunahmen, Futterverbrauch, ME-Aufnahme, Futter- und ME-Effizienz (LS-Means)

Bei gleicher Futterverwertung fraßen die Tiere der Dinkelgruppe weniger und zeigten dadurch signifikant geringere Tageszunahmen

3.3 Schlachtkörperbeurteilung und Schlachterlöse

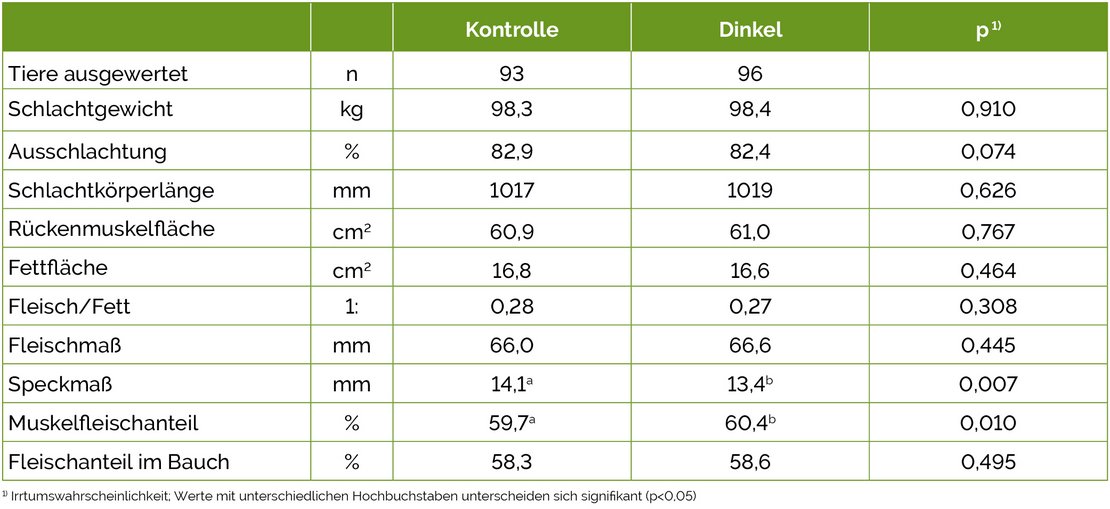

Die Schlachtkörperbeurteilung geht aus Tabelle 4 hervor. Auf das Schlachtgewicht (SG), die Ausschlachtung sowie die Schlachtkörperlänge zeigte sich kein Effekt der Fütterung. Beim bezahlungsrelevanten Muskelfleischanteil (MFA) sowie beim Speckmaß waren hingegen signifikante Effekte der Fütterung zu erkennen. Die Schlachtkörper der Dinkelgruppe wiesen mit 60,4 % einen signifikant höheren MFA und ein mit 13,4 mm signifikant niedrigeres Speckmaß gegenüber der Kontrollgruppe mit 59,7 % und 14,1 mm auf. Dies kann in Zusammenhang mit den niedrigeren ME-Gehalten der Dinkelrationen diskutiert werden.

Die Schlachtgewichte lagen mit wenigen Ausnahmen (2 Tiere der Kontrollgruppe) im optimalen Bereich. Da der MFA in der Dinkelgruppe signifikant höher war, ergab sich bei der Dinkelfütterung ein um etwas mehr als 1 Cent höherer Auszahlungspreis pro kg SG, was im Schnitt zu einem Mehrerlös von rund 1 €/Tier führte.

3.4 Stickstoff- und Phosphorsaldierung

Sowohl beim N- als auch beim P gab es keine signifikanten Unterschiede bei der Aufnahme, beim Ansatz und der Ausscheidung. Die N-Ausscheidung war in der Dinkelgruppe mit 3103 g knapp 5 % geringer als in der Kontrollgruppe. Auch die Menge an P-Ausscheidung betrug in der Dinkelgruppe etwa 4,5 % weniger als in der Kontrollgruppe.

3.5 Kotkonsistenz

Auf die Beschaffenheit des Kotes zeigte die Fütterung keinen Effekt. Im Mittel wurde der Kot in allen Gruppen mit 2,1 als „normal“ bzw. „unauffällig“ bewertet.

4. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Fazit

Die Mastschweine, die mit hohen Anteilen an Dinkel im Spelz gefüttert wurden, erzielten etwas geringere tägliche Zunahmen als die der Kontrollgruppe. Bis zum 1. Schlachttermin waren die Unterschiede nicht signifikant. Es zeigte sich aber bei der Dinkelfütterung ein signifikanter positiver Effekt auf den bezahlungsrelevanten MFA. Durch die Dinkelfütterung konnte somit ein um etwas mehr als 1 Cent höherer Auszahlungspreis pro kg SG erreicht werden, was im Schnitt zu einem Mehrerlös von rund 1 € pro Tier führte.

Beträgt der Preis von Dinkel im Spelz 80 bis 85 % des Preises von Futtergerste oder Futterweizen, ist sein Einsatz durchaus wirtschaftlich interessant. Die Preise für Dinkel mit guter Backqualität liegen in aller Regel aber höher.